気ままな一人暮らしの、ささやかな日常

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

ざっくざく > > [PR]

ざっくざく > 美術鑑賞 > 大和文華館の富岡 鉄斎展に行きました

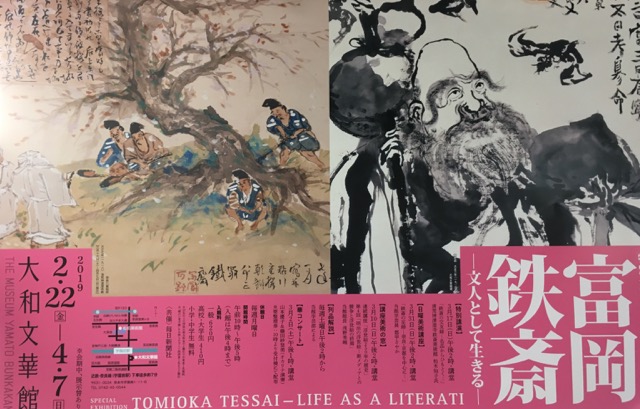

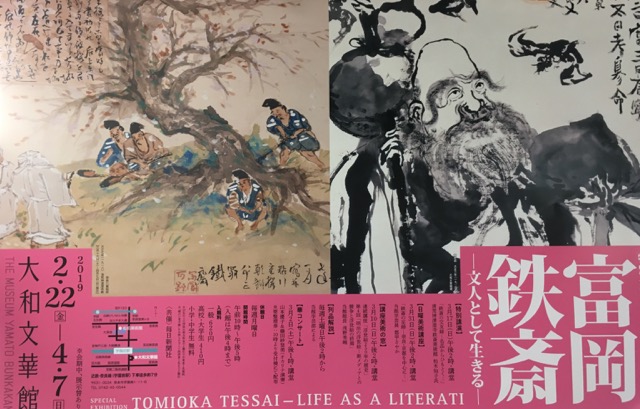

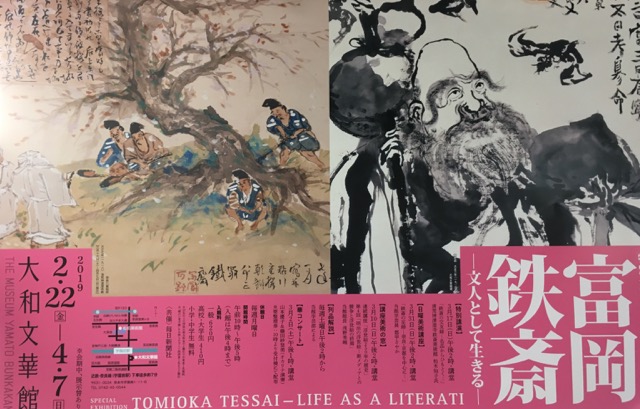

大和文華館という美術館で開催されていた富岡 鉄斎展へ、四月二日の平日火曜日に見に行きました。

こんにちは、和美です。

今回はそんな美術館鑑賞記事です。

行きたい美術館のチラシを部屋に飾って、行きたい特別展を時々チェックしています。(そして割とよく逃します)

開催前からずっと飾っていて忘れていた、大和文華館の年間予定チラシで、富岡鉄斎展が開催中だと気付きました。

富岡鉄斎は、2017年のゴールデンウィークに兵庫県立美術館で開催されていた生誕百周年記念展を引っ越しで逃して以来、つい行きたくなってしまう画家です。

終了日と予定を見ながら悩んでいたら、ちょうど平日に有給休暇を取る用事が入ったので、午後から行く事にしました。

大和文華館は近鉄電車が運営する私設美術館のうちの一軒です。

同じく近鉄電車が運営する美術館としては、同じ学園前駅に日本画の上村 松園達を扱う松柏美術館、大阪の阿倍野駅はあべのハルカスにあるハルカス美術館があります。

過去に開催された特別展では、『 画僧 古澗 』に行ってみたかったです ……。

同時期に開催されていた本居 宣長は三重県立美術館だったはずですが、それ以外にも興味のある特別展が開催されていた記憶があります。

( 公式ホームページに、なぜか過去に開催された特別展の一覧がないので定かではありませんが )

追記:検索したところ、柳沢 淇園です。

割と小規模で会期が短く辺鄙な場所にあるので、行ったのは今回が初めてです。

ちなみに今回は恩恵に与れませんでしたが、四季折々の花が植えられていて、見頃の平日には無料開放も行われています。

富岡鉄斎は大学の授業で習った、実際に登ってから描いた富士山の絵で好きになったのですが、今回の富士山はあまり好みではありませんでした。

( 該当の富士山の屏風は、過去に堺市立博物館で本物を鑑賞した事があります。

過去記事ありません )

ですが、月下の梅や松に鶴など好みの作品もあったので行って良かったです。

月ヶ瀬村の梅林も行ってみたいなぁ。

ただ、一番突き刺さったのは座右の銘として紹介されていた、「 万巻の書を読み、万里の道を往く 」でした。

大量の本を読んであちこち見て回れという意味だそうです。

文人画に限らず、絵を理解するために必要な基礎教養が足りないと痛感する事が多いです ……。

漢詩の授業は割と好きでしたが、百人一首で挫折して、最近話題の万葉集や古典は苦手なままです。

式部日記や枕草子ぐらいは通読しなきゃいけないという自覚はあるのですが。

中国の四字熟語?を並べた巻物もよく分かりませんでした。

作品では 『 賛 』 という、絵に添えられた文章は白文と呼ばれる中国語で書かれています。

解説では、返り点を足した訓読文と、日本語の古典のような書き下し文が書かれています。

ですが、書き下し文を読んでも意味が分からない文章が多く、故事を元にした絵も多いのですが、その故事がよく分からないという状態です ……。

あとは富岡 鉄斎の落款印( 画家、書家など作者のはんこ。サインとともに入れる。使っているはんこで制作時期が特定できるほど色々変わる )を手で押した豪華装丁の一覧本がありました。

百種類近くの落款印を全て手で押したそうで、押して作る側も大変ですが、厚さ30cmはあろうかという本を購入した人がいるという事実にも驚きました。

隣の閲覧者達が「 自分でも描けそうな絵があるなぁ」と言っていたのが聞こえて、『 無知の知 』 という言葉を思い出しました。

富岡鉄斎は文人で商業画家ではありませんが、簡略化されても分かる絵、絵の発想、発想の元になる基礎教養が揃っている事が大事だと思います。

まあ日本画の凄さは、油絵で厚塗りを重ねる洋画とは違い、下絵のない一発描きだというのもあるのですけれども。

画家の生没年順が覚えられないのですが、鉄斎は同じ文人画家の田能村 竹田より少し後の人だそう。

そして、田能村姓を継いだ竹田の弟子がいたのですが、鉄斎はその弟子の事を 『 竹田とは違って俗物だ 』 とずっと批判し続けていたというエピソードと共に、その弟子が亡くなった時に描いた風刺画のような絵が展示されていました。

美術館は当然ながら写真撮影禁止ですし、入り口にも書かれています。

写真撮っているマナー知らずが二人もいて、片方は注意したのですが、入った時に撮っていた方は注意できませんでした ……。

なぜ展示室に学芸員がいないのか。

※ 運営元の近鉄電車が貧乏だからです。

小規模な特別展なので専用の図録はありませんでしたが、大和文華館の所蔵品の中から鉄斎の作品だけをまとめた図録があり、今回の出展作品がほとんど載っていたので買いました。

しっかりした紙質なのに、図録がオールカラーではないのが不満です。

出品作は鉄斎と仲良かった近藤氏の旧蔵品が多いのですが、その近藤氏から近鉄に所蔵が渡った理由は、まとめて売却したのか寄贈したのか、近藤氏が後の近鉄を作ったのか、で見ている側の気分が変わりますね。

なお、どれにしても近鉄電車が大嫌いな事に変化はありません。

次はあまり興味がない茶の湯だったので行かない予定です。

館名で 『 文華館 』 と名乗るだけあり、多く植えられている花の話も。

少しだけ梅が残っていたのと、散りかけの木蓮があったのが幸せでした。

他にも色々撮影しましたが、花の名前が特定できないのでとりあえず添付は二枚だけで。

紫式部という木がどんな花かは気になるのですが、興味が湧く特別展が少なく、お花見に行くほど便利な場所でもないという立地が辛いです。

蕾すら見当たらない藤棚もありましたが、一番見たかった白い藤は造幣局の通り抜けで見られたしなぁ。

造幣局の通り抜けに行った記事は書いていないので、藤の写真だけ添付しておきます。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

大和文華館という美術館で開催されていた富岡 鉄斎展へ、四月二日の平日火曜日に見に行きました。

こんにちは、和美です。

今回はそんな美術館鑑賞記事です。

【目次】

- きっかけ

- 大和文華館

- 特別展の感想

- 庭園の感想

1. きっかけ

行きたい美術館のチラシを部屋に飾って、行きたい特別展を時々チェックしています。(そして割とよく逃します)

開催前からずっと飾っていて忘れていた、大和文華館の年間予定チラシで、富岡鉄斎展が開催中だと気付きました。

富岡鉄斎は、2017年のゴールデンウィークに兵庫県立美術館で開催されていた生誕百周年記念展を引っ越しで逃して以来、つい行きたくなってしまう画家です。

終了日と予定を見ながら悩んでいたら、ちょうど平日に有給休暇を取る用事が入ったので、午後から行く事にしました。

2. 大和文華館

大和文華館は近鉄電車が運営する私設美術館のうちの一軒です。

同じく近鉄電車が運営する美術館としては、同じ学園前駅に日本画の上村 松園達を扱う松柏美術館、大阪の阿倍野駅はあべのハルカスにあるハルカス美術館があります。

過去に開催された特別展では、『 画僧 古澗 』に行ってみたかったです ……。

同時期に開催されていた本居 宣長は三重県立美術館だったはずですが、それ以外にも興味のある特別展が開催されていた記憶があります。

( 公式ホームページに、なぜか過去に開催された特別展の一覧がないので定かではありませんが )

追記:検索したところ、柳沢 淇園です。

割と小規模で会期が短く辺鄙な場所にあるので、行ったのは今回が初めてです。

ちなみに今回は恩恵に与れませんでしたが、四季折々の花が植えられていて、見頃の平日には無料開放も行われています。

3. 特別展の感想

富岡鉄斎は大学の授業で習った、実際に登ってから描いた富士山の絵で好きになったのですが、今回の富士山はあまり好みではありませんでした。

( 該当の富士山の屏風は、過去に堺市立博物館で本物を鑑賞した事があります。

過去記事ありません )

ですが、月下の梅や松に鶴など好みの作品もあったので行って良かったです。

月ヶ瀬村の梅林も行ってみたいなぁ。

ただ、一番突き刺さったのは座右の銘として紹介されていた、「 万巻の書を読み、万里の道を往く 」でした。

大量の本を読んであちこち見て回れという意味だそうです。

文人画に限らず、絵を理解するために必要な基礎教養が足りないと痛感する事が多いです ……。

漢詩の授業は割と好きでしたが、百人一首で挫折して、最近話題の万葉集や古典は苦手なままです。

式部日記や枕草子ぐらいは通読しなきゃいけないという自覚はあるのですが。

中国の四字熟語?を並べた巻物もよく分かりませんでした。

作品では 『 賛 』 という、絵に添えられた文章は白文と呼ばれる中国語で書かれています。

解説では、返り点を足した訓読文と、日本語の古典のような書き下し文が書かれています。

ですが、書き下し文を読んでも意味が分からない文章が多く、故事を元にした絵も多いのですが、その故事がよく分からないという状態です ……。

あとは富岡 鉄斎の落款印( 画家、書家など作者のはんこ。サインとともに入れる。使っているはんこで制作時期が特定できるほど色々変わる )を手で押した豪華装丁の一覧本がありました。

百種類近くの落款印を全て手で押したそうで、押して作る側も大変ですが、厚さ30cmはあろうかという本を購入した人がいるという事実にも驚きました。

隣の閲覧者達が「 自分でも描けそうな絵があるなぁ」と言っていたのが聞こえて、『 無知の知 』 という言葉を思い出しました。

富岡鉄斎は文人で商業画家ではありませんが、簡略化されても分かる絵、絵の発想、発想の元になる基礎教養が揃っている事が大事だと思います。

まあ日本画の凄さは、油絵で厚塗りを重ねる洋画とは違い、下絵のない一発描きだというのもあるのですけれども。

画家の生没年順が覚えられないのですが、鉄斎は同じ文人画家の田能村 竹田より少し後の人だそう。

そして、田能村姓を継いだ竹田の弟子がいたのですが、鉄斎はその弟子の事を 『 竹田とは違って俗物だ 』 とずっと批判し続けていたというエピソードと共に、その弟子が亡くなった時に描いた風刺画のような絵が展示されていました。

美術館は当然ながら写真撮影禁止ですし、入り口にも書かれています。

写真撮っているマナー知らずが二人もいて、片方は注意したのですが、入った時に撮っていた方は注意できませんでした ……。

なぜ展示室に学芸員がいないのか。

※ 運営元の近鉄電車が貧乏だからです。

小規模な特別展なので専用の図録はありませんでしたが、大和文華館の所蔵品の中から鉄斎の作品だけをまとめた図録があり、今回の出展作品がほとんど載っていたので買いました。

しっかりした紙質なのに、図録がオールカラーではないのが不満です。

出品作は鉄斎と仲良かった近藤氏の旧蔵品が多いのですが、その近藤氏から近鉄に所蔵が渡った理由は、まとめて売却したのか寄贈したのか、近藤氏が後の近鉄を作ったのか、で見ている側の気分が変わりますね。

なお、どれにしても近鉄電車が大嫌いな事に変化はありません。

次はあまり興味がない茶の湯だったので行かない予定です。

4. 庭園の感想

館名で 『 文華館 』 と名乗るだけあり、多く植えられている花の話も。

少しだけ梅が残っていたのと、散りかけの木蓮があったのが幸せでした。

他にも色々撮影しましたが、花の名前が特定できないのでとりあえず添付は二枚だけで。

紫式部という木がどんな花かは気になるのですが、興味が湧く特別展が少なく、お花見に行くほど便利な場所でもないという立地が辛いです。

蕾すら見当たらない藤棚もありましたが、一番見たかった白い藤は造幣局の通り抜けで見られたしなぁ。

造幣局の通り抜けに行った記事は書いていないので、藤の写真だけ添付しておきます。

PR

【 この記事へコメント 】

カテゴリー

レコメンド

プロフィール

書いている人:七海 和美

紹介:

更新少な目なサイトの1コンテンツだったはずが、独立コンテンツに。

PV数より共感が欲しい。

PV数より共感が欲しい。