気ままな一人暮らしの、ささやかな日常

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

ざっくざく > > [PR]

ざっくざく > 美術鑑賞 > フルーツ&ベジタブルズ展に行きました

関西の私設美術館はあまり混雑しなくて良いですね。

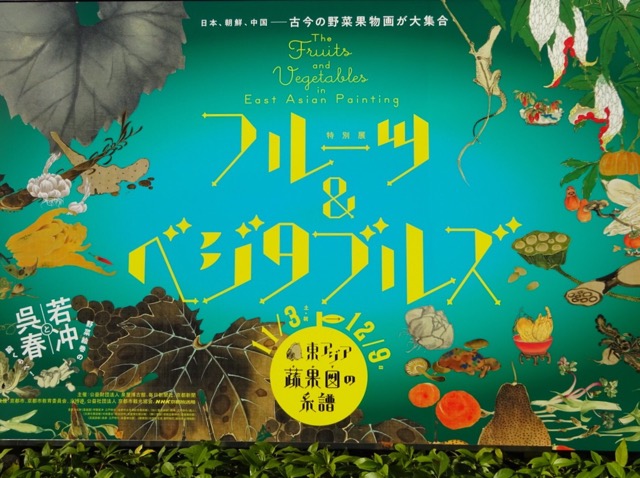

泉屋博古館の 『 フルーツ & ベジタブルズ 』 に行きました。

こんにちは、和美です。

行くだけ行って書いていなかった、美術館の鑑賞記事シリーズです。

興味の沸く特別展がないまま、 『 次回から無料鑑賞券ではなく割引券になります 』 のお知らせが来て、多分初めての特別展です。

狭いですが、割と静かなのでちょうど良かったです。

案の定迷った上に、運賃は一駅隣の東山駅の方が安いという ……。

途中は綺麗な建物が多くて楽しかったのですけれども。

『 琵琶湖疏水 記念館 』 があったので、時間ある時に一回行ってみたいです。

参考リンク:琵琶湖疏水記念館

と思ったら、三月上旬まで開館三十周年記念リニューアルオープンのための休館中だそう。

Googleマップで道を確認しながら歩いていると、 『 野村美術館 』 という名前からして私設な美術館もあったので興味が湧きました。

野村美術館

野村證券、旧大和銀行などの創業者である野村 徳七のコレクションをもとにしているそうです。

所蔵品は茶道具・能面・能装束などで、立礼茶席もあるとの事。

ただ、三月上旬~六月上旬の春、九月上旬~十二月上旬の秋のみ開館なので、こちらも現在は休館中です。

さて、本題の泉屋博古館で、 『 フルーツ & ベジタブルズ 』 展です。

今回の目玉の一つである呉春の ≪ 野菜絵巻物 ≫ が綺麗でした。

美味しそう、ではなく本当に綺麗という感覚です。

呉春はグルメだったためか、野菜を季節順に描いているのが類例のない特徴との事。

その発想が面白かったです。

若冲の ≪ 果蔬涅槃図 ≫ は別の場所で見た記憶があります ……。

前にも来ているので、ここで見たのかな、とも思いますが。

≪ 果蔬涅槃図 ≫は、仏教でよく描かれる、釈迦涅槃図を元にした絵です。

釈迦涅槃図は、仏教の開祖であるお釈迦様の入滅 (亡くなる時 ) の場面で、絵の中心に左側に頭を置いて横になったお釈迦様、周りにお弟子さん達やそれぞれ一組の動物達が描かれています。

この ≪ 果蔬涅槃図 ≫ はお釈迦様の代わりに大根が描かれ、周りを他の野菜が囲みます。

青物問屋だった若冲の母か次男を悼んだという解説があり、若冲がちゃんと青物問屋主人として働いていたという逸話を聞いたのを思い出しました。

京都文化博物館の近くに今も残る、錦市場の中にあったそう。

富岡鉄斎による ≪ 果蔬涅槃図 ≫ のパロディもありました。

着彩画のためか大根が蓮根を枕にしているためか楽しそうでした。

こちらは元の釈迦涅槃図に則って、野菜が二つずつペアで描かれています。

特別展の中で一番驚いたのは、松竹梅の置物についての文章で、

と書かれていて、確かに描かれている事は正しいのですが、そんな事を考える人がいるのかと驚きました。

『 蔬果を愛でる ー文人の書斎から 』 という特別展示で、佃一輝 という人が展示と解説を担当されたようです。

図録に記載がなかったので書き下ろしでしょうか ……。

一枚だけ解説に 「 リスがいる 」 って書いてあったので探したのですが、リスは見つかりませんでした ……。

しかし他にも複数点出展されているモチーフはあったのになぜ葡萄を選んだのでしょうか。

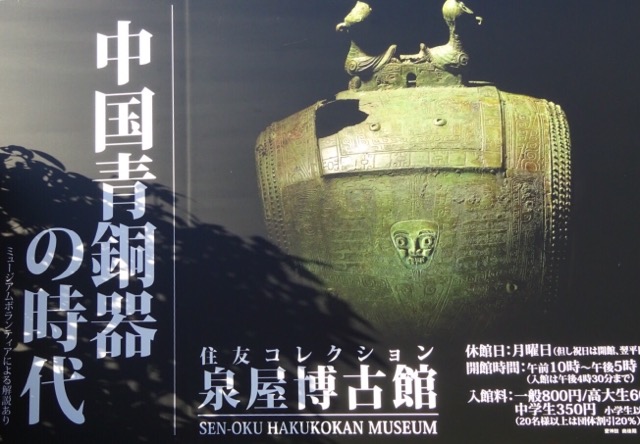

青銅器コレクションは前回も一通り見たので今回はざっくりめです。

周りに人がいなかったので、前回鳴らし辛かった青銅器楽器のレプリカを叩いてきました。

様々なサイズの青銅器を組み合わせた合奏の編成が書かれていたので、単音ではなく合奏を聴いてみたいです。

あと、前回も書いた気がしますが、古墳につきものの青銅器の鏡はどのぐらい実用性があるのでしょうか。

錆びている上に、全て模様が入っている裏面が展示されています。

が、レプリカで良いので、本来の用途である鏡の実力が見たいです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

関西の私設美術館はあまり混雑しなくて良いですね。

泉屋博古館の 『 フルーツ & ベジタブルズ 』 に行きました。

こんにちは、和美です。

行くだけ行って書いていなかった、美術館の鑑賞記事シリーズです。

【目次】

- きっかけ

- 到着まで

- 特別展

- 小特集:葡萄

- 常設展

1. きっかけ

以前、この美術館に行った時に感想と住所を書いたところ、無料鑑賞券と次回開催の案内を送ってくれるようになりました。興味の沸く特別展がないまま、 『 次回から無料鑑賞券ではなく割引券になります 』 のお知らせが来て、多分初めての特別展です。

狭いですが、割と静かなのでちょうど良かったです。

2. 周辺の施設

Yahoo! 乗り換え検索が、泉屋博古館の最寄駅は蹴上駅だと言うので地下鉄蹴上から行きました。案の定迷った上に、運賃は一駅隣の東山駅の方が安いという ……。

途中は綺麗な建物が多くて楽しかったのですけれども。

『 琵琶湖疏水 記念館 』 があったので、時間ある時に一回行ってみたいです。

参考リンク:琵琶湖疏水記念館

と思ったら、三月上旬まで開館三十周年記念リニューアルオープンのための休館中だそう。

Googleマップで道を確認しながら歩いていると、 『 野村美術館 』 という名前からして私設な美術館もあったので興味が湧きました。

野村美術館

野村證券、旧大和銀行などの創業者である野村 徳七のコレクションをもとにしているそうです。

所蔵品は茶道具・能面・能装束などで、立礼茶席もあるとの事。

ただ、三月上旬~六月上旬の春、九月上旬~十二月上旬の秋のみ開館なので、こちらも現在は休館中です。

3. 特別展

さて、本題の泉屋博古館で、 『 フルーツ & ベジタブルズ 』 展です。

今回の目玉の一つである呉春の ≪ 野菜絵巻物 ≫ が綺麗でした。

美味しそう、ではなく本当に綺麗という感覚です。

呉春はグルメだったためか、野菜を季節順に描いているのが類例のない特徴との事。

その発想が面白かったです。

若冲の ≪ 果蔬涅槃図 ≫ は別の場所で見た記憶があります ……。

前にも来ているので、ここで見たのかな、とも思いますが。

≪ 果蔬涅槃図 ≫は、仏教でよく描かれる、釈迦涅槃図を元にした絵です。

釈迦涅槃図は、仏教の開祖であるお釈迦様の入滅 (亡くなる時 ) の場面で、絵の中心に左側に頭を置いて横になったお釈迦様、周りにお弟子さん達やそれぞれ一組の動物達が描かれています。

この ≪ 果蔬涅槃図 ≫ はお釈迦様の代わりに大根が描かれ、周りを他の野菜が囲みます。

青物問屋だった若冲の母か次男を悼んだという解説があり、若冲がちゃんと青物問屋主人として働いていたという逸話を聞いたのを思い出しました。

京都文化博物館の近くに今も残る、錦市場の中にあったそう。

富岡鉄斎による ≪ 果蔬涅槃図 ≫ のパロディもありました。

着彩画のためか大根が蓮根を枕にしているためか楽しそうでした。

こちらは元の釈迦涅槃図に則って、野菜が二つずつペアで描かれています。

特別展の中で一番驚いたのは、松竹梅の置物についての文章で、

縁起物の松竹梅の実が並んでいるが、ある物は酸っぱく、ある物は苦く、そもそも食べられないものまである。

敷物は桐の葉を模しているが、桐は秋に紅葉する樹木の中でも葉が真っ先に散る。

と書かれていて、確かに描かれている事は正しいのですが、そんな事を考える人がいるのかと驚きました。

『 蔬果を愛でる ー文人の書斎から 』 という特別展示で、佃一輝 という人が展示と解説を担当されたようです。

図録に記載がなかったので書き下ろしでしょうか ……。

小特集:葡萄

小特集で葡萄の絵が集められていました。一枚だけ解説に 「 リスがいる 」 って書いてあったので探したのですが、リスは見つかりませんでした ……。

しかし他にも複数点出展されているモチーフはあったのになぜ葡萄を選んだのでしょうか。

4. 常設展

青銅器コレクションは前回も一通り見たので今回はざっくりめです。

周りに人がいなかったので、前回鳴らし辛かった青銅器楽器のレプリカを叩いてきました。

様々なサイズの青銅器を組み合わせた合奏の編成が書かれていたので、単音ではなく合奏を聴いてみたいです。

あと、前回も書いた気がしますが、古墳につきものの青銅器の鏡はどのぐらい実用性があるのでしょうか。

錆びている上に、全て模様が入っている裏面が展示されています。

が、レプリカで良いので、本来の用途である鏡の実力が見たいです。

PR

【 この記事へコメント 】

カテゴリー

レコメンド

プロフィール

書いている人:七海 和美

紹介:

更新少な目なサイトの1コンテンツだったはずが、独立コンテンツに。

PV数より共感が欲しい。

PV数より共感が欲しい。