気ままな一人暮らしの、ささやかな日常

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

ざっくざく > > [PR]

ざっくざく > 美術鑑賞 > 京都三館連携:木島櫻谷 展

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

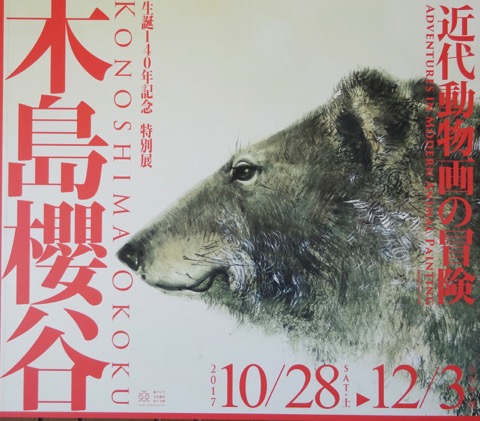

十月から始まった三館連携の木島櫻谷 生誕百四十周年 記念特別展に、最終日になってから行きました……。

目次

日本画家です。

京都の写実主義である円山四条派の今尾 景年の元で学び、文展(現:日展)で活躍しました。

当時は竹内 栖鳳と並び称された腕だったとか。

京都の美術学校の教師を引退してからは隠遁生活を送り、最期は電車による事故死という経歴からか、画壇から完全に忘れ去られてしまっていた様子……。

狸と虎を特に好んで描いていましたが、動物全般が綺麗でした。

特別展『画家のたくらみ 絵画の愉しみ』展と同時に、常設展で『木島櫻谷の世界』を開催していました。

孔雀の絵が綺麗だった思い出。

※記事を書こうと思ってまだ書いていないシリーズ。(他にもあるのか)

……ちなみに、この京都文化博物館だけ開催期間が長かったので、他を先に行くべきでした……。

京都文化博物館の最寄り駅が乗り換えなので、少しだけ他の二軒より近いのです。

今年二度目。

参考リンク:前回行った時の告知(当ブログ内過去記事)で、今回の三館連携特別展を知りました。多分。

通し前売り券を買い損ねたのが悔やまれます。

三館中で一応ここが最も大きな会場です。

……一階しかありませんけれども。

とりあえず感想。

水を飲む虎が!可愛い!

ライオンは頭が大きいような……。

カラスはもう少し黒い方が好みです。

狸が可愛い。

元は掛け軸に描かれていたのに、軸装も剥がされて、丸めて旧邸に保存されていた行方不明の作品が見つかったそうで。

TV番組で修復の様子が放送されていたらしく……人が多くてげんなりしました。

TV番組を見て特別展に来る連中と、混雑した美術館が大嫌いです。

別の理由もあって、可能な限りTV放送局は後援に入らないでほしいです。

ほとんど大きな絵ばかりで、そのほとんど全てに動物がいる、というのも珍しい気がします。

……一枚だけ、琳派かと思うような金地に菖蒲と竹の屏風絵があったのですが……はっきりと分かるような櫻谷の癖がなくてがっかりしました。

東京にある、泉屋博古館 分館で開催された特別展には、金地に桜の屏風絵が出展されたようなので、他にもあるのかもしれません。

『櫻谷』という名前なので、桜が好きなのかなとも思いますしね……。

円山四条派に、付立と呼ばれる、輪郭線を引かず筆の腹だけで面を表す技法があるそうです。

櫻谷はそれを二十代で使いこなしていたとか、三十歳になる前には既に画塾を主宰していたとか、芽が出るのも早かったようです。

猫が不細工で、猫好きとしては残念に感じたのですが。

櫻谷の絵に出て来る猫は全てハチワレの細面、下絵帳には同じ模様で子猫の絵もある事から「おそらく櫻谷の飼い猫」と解説にありました。

写真はなかったのですが、モデルになった猫が本当にこんな顔だったんだろうなと推測する他ありません。

代表作は≪寒月≫

月が煌々と照る夜、雪の積もった林の中を狐が一匹歩いている、という作品です。

狐の眼光が鋭く、どんな絵なんだろうと思いました。

一番可愛かったのは≪月下遊狸≫

縦長の掛け軸で、月の出る夜、草むらから狸がひょっこり顔を出した絵です。

京都の端(旧邸がある場所)に引っ越した頃から絵に狸が多く描かれるようになり、本当に庭先に狸が出ていたのでは、と推測されているそうです。

全く場所が分からなかったので、こちらを先に行くべきでした……。

地図を見ても、検索しても、場所がよく分からず。

諦めてタクシーを使ったのですが……往復の交通費+特急料金代ほど掛かってしまいました。

検索結果ではバスを二路線乗り継ぐ必要があると出たのですが、地下鉄の駅から何とか歩けそうな場所でした。

京都の路線バスは観光客で常に混雑しているので乗りたくありません。

時間があったら、泉屋博古館の最寄り駅である地下鉄東山駅に、行きたいお店があったのですが。

改めて旧邸の話。

文展(現:日展)で一度特賞を受賞すると、家が一軒建つほどの収入が得られたそうで。

三度特賞を受賞した櫻谷の旧邸は、母屋、別館(洋館)、画室(離れ)と三棟あり、更に現在はテニスコートになっている場所には元々池があり、まだ畑もあり、とものすごく広かったです。

櫻谷が引っ越してくる前は竹藪だったので土地代は安かったものの、建築は当時一級の棟梁が手掛けたそう。

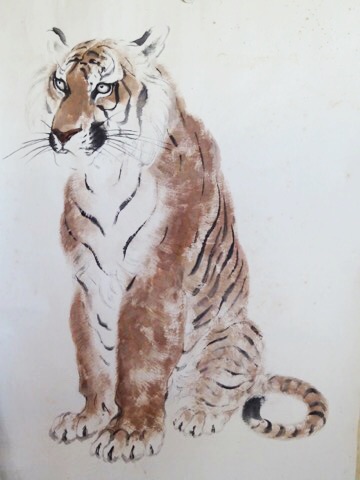

こちらで虎の下絵が限定公開されているのが今回の見所だったのですが、それ以外にも随所に小品が飾られていました。

櫻谷直筆の打掛も飾られており、櫻谷の玄孫 が結婚式の時に実際に着用した時の写真が載った雑誌『家庭画報』が展示されていました。

本文も読んでみたかったので、二〇一四年の六月号を探そうと思います。

ちなみに最初の回顧展が開かれた年だそうですが、全く情報が拾えていなかったようで残念です。

同じ部屋の押入れに画材があり、「別棟の画室から割と遠い母屋になぜ?」と不思議でした。

割と傾斜の急な階段を上った二階は、本題:虎の下絵。

我が家もそうなのですが、昔の家の階段は割と段が高くて幅が狭いですね。

下絵と言いつつ70cm×50cm程の彩色ですが、本当に虎だけでした……。

十五枚程ありましたが、見た目の変化に乏しいので今一つでした。

他には、櫻谷が師の今尾 景年達と共に参加した、南禅寺の天井の龍の下絵も。

……今だったら誰に依頼するんでしょう……。

二階に上がると廊下、そして部屋があり、部屋の中に大きな掛け軸の絵が展示されていました。

先に続く物置のような部屋の襖 には、櫻谷が描いた蕨 の絵が。

ちなみにこの洋館は、櫻谷が自分の絵を飾って眺めるために建てたんだそうです……。

不思議な人だ。

京都全域の美術館に対応するらしい、学芸員のような方から解説が聴けました。

作品集に写真が残っているものの、今どこにあるか分からない作品がある。

金銭面が厳しくて旧邸の中もまだ調べ切っていないため、紛失した、未発表などの作品がまだ残っているかもしれない。

……おい。

少なくとも櫻谷本人はかなりの高額を稼いでいますし、遺産とか……使い尽くしたのでしょうか……。

洋館には、『まぼろしの作品』として、過去の図録に載っているものの行方不明の作品が六枚ほど挙がっていたのですが……。

ボロボロになる前にとっとと調べ切ってくれませんかね。

竹の花が咲くのは竹枯れる前兆なので良いものではないのですが……。

しかもイネ科なので全く花らしくないという。

改めて画室。

手前に生える楓の古木は、絵にも展示されていた絵にも描かれたとあったのですが……どの角度から見たら絵と一致するんですか。

画室は洋風小屋組構造という方式で作られているとの説明があったのですが……屋根に隠れてトラスが見えません!

建築業界で働いているので見たかったです……。

住宅は好きですが、工場に使われるトラスって何の意味もなくて、制作の面倒臭さに殺意だけが湧きます。

以上です。

岡本神草の時代展に行きたかったのですが……京都近代美術館への行き方が理解できなくて諦めました。

※翌週の記事です。

目次

- 初めに

- 京都文化博物館

- 泉屋博古館

- 木島 櫻谷 旧邸

1. 初めに

木島 櫻谷とは誰ぞや、という話から。日本画家です。

京都の写実主義である円山四条派の今尾 景年の元で学び、文展(現:日展)で活躍しました。

当時は竹内 栖鳳と並び称された腕だったとか。

京都の美術学校の教師を引退してからは隠遁生活を送り、最期は電車による事故死という経歴からか、画壇から完全に忘れ去られてしまっていた様子……。

狸と虎を特に好んで描いていましたが、動物全般が綺麗でした。

2. 京都文化博物館

最初に行ったのは、京都文化博物館。特別展『画家のたくらみ 絵画の愉しみ』展と同時に、常設展で『木島櫻谷の世界』を開催していました。

孔雀の絵が綺麗だった思い出。

※記事を書こうと思ってまだ書いていないシリーズ。(他にもあるのか)

……ちなみに、この京都文化博物館だけ開催期間が長かったので、他を先に行くべきでした……。

京都文化博物館の最寄り駅が乗り換えなので、少しだけ他の二軒より近いのです。

3. 泉屋博古館

今年二度目。

参考リンク:前回行った時の告知(当ブログ内過去記事)で、今回の三館連携特別展を知りました。多分。

通し前売り券を買い損ねたのが悔やまれます。

三館中で一応ここが最も大きな会場です。

……一階しかありませんけれども。

とりあえず感想。

水を飲む虎が!可愛い!

ライオンは頭が大きいような……。

カラスはもう少し黒い方が好みです。

狸が可愛い。

元は掛け軸に描かれていたのに、軸装も剥がされて、丸めて旧邸に保存されていた行方不明の作品が見つかったそうで。

TV番組で修復の様子が放送されていたらしく……人が多くてげんなりしました。

TV番組を見て特別展に来る連中と、混雑した美術館が大嫌いです。

別の理由もあって、可能な限りTV放送局は後援に入らないでほしいです。

ほとんど大きな絵ばかりで、そのほとんど全てに動物がいる、というのも珍しい気がします。

……一枚だけ、琳派かと思うような金地に菖蒲と竹の屏風絵があったのですが……はっきりと分かるような櫻谷の癖がなくてがっかりしました。

東京にある、泉屋博古館 分館で開催された特別展には、金地に桜の屏風絵が出展されたようなので、他にもあるのかもしれません。

『櫻谷』という名前なので、桜が好きなのかなとも思いますしね……。

円山四条派に、付立と呼ばれる、輪郭線を引かず筆の腹だけで面を表す技法があるそうです。

櫻谷はそれを二十代で使いこなしていたとか、三十歳になる前には既に画塾を主宰していたとか、芽が出るのも早かったようです。

猫が不細工で、猫好きとしては残念に感じたのですが。

櫻谷の絵に出て来る猫は全てハチワレの細面、下絵帳には同じ模様で子猫の絵もある事から「おそらく櫻谷の飼い猫」と解説にありました。

写真はなかったのですが、モデルになった猫が本当にこんな顔だったんだろうなと推測する他ありません。

代表作は≪寒月≫

月が煌々と照る夜、雪の積もった林の中を狐が一匹歩いている、という作品です。

狐の眼光が鋭く、どんな絵なんだろうと思いました。

一番可愛かったのは≪月下遊狸≫

縦長の掛け軸で、月の出る夜、草むらから狸がひょっこり顔を出した絵です。

京都の端(旧邸がある場所)に引っ越した頃から絵に狸が多く描かれるようになり、本当に庭先に狸が出ていたのでは、と推測されているそうです。

4. 木島 櫻谷 旧邸

全く場所が分からなかったので、こちらを先に行くべきでした……。

地図を見ても、検索しても、場所がよく分からず。

諦めてタクシーを使ったのですが……往復の交通費+特急料金代ほど掛かってしまいました。

検索結果ではバスを二路線乗り継ぐ必要があると出たのですが、地下鉄の駅から何とか歩けそうな場所でした。

京都の路線バスは観光客で常に混雑しているので乗りたくありません。

時間があったら、泉屋博古館の最寄り駅である地下鉄東山駅に、行きたいお店があったのですが。

改めて旧邸の話。

文展(現:日展)で一度特賞を受賞すると、家が一軒建つほどの収入が得られたそうで。

三度特賞を受賞した櫻谷の旧邸は、母屋、別館(洋館)、画室(離れ)と三棟あり、更に現在はテニスコートになっている場所には元々池があり、まだ畑もあり、とものすごく広かったです。

櫻谷が引っ越してくる前は竹藪だったので土地代は安かったものの、建築は当時一級の棟梁が手掛けたそう。

A. 母屋

まずは母屋から。こちらで虎の下絵が限定公開されているのが今回の見所だったのですが、それ以外にも随所に小品が飾られていました。

櫻谷直筆の打掛も飾られており、櫻谷の

本文も読んでみたかったので、二〇一四年の六月号を探そうと思います。

ちなみに最初の回顧展が開かれた年だそうですが、全く情報が拾えていなかったようで残念です。

同じ部屋の押入れに画材があり、「別棟の画室から割と遠い母屋になぜ?」と不思議でした。

割と傾斜の急な階段を上った二階は、本題:虎の下絵。

我が家もそうなのですが、昔の家の階段は割と段が高くて幅が狭いですね。

下絵と言いつつ70cm×50cm程の彩色ですが、本当に虎だけでした……。

十五枚程ありましたが、見た目の変化に乏しいので今一つでした。

他には、櫻谷が師の今尾 景年達と共に参加した、南禅寺の天井の龍の下絵も。

……今だったら誰に依頼するんでしょう……。

B. 洋館

洋館は入口すぐに勾配が急な階段。二階に上がると廊下、そして部屋があり、部屋の中に大きな掛け軸の絵が展示されていました。

先に続く物置のような部屋の

ちなみにこの洋館は、櫻谷が自分の絵を飾って眺めるために建てたんだそうです……。

不思議な人だ。

京都全域の美術館に対応するらしい、学芸員のような方から解説が聴けました。

作品集に写真が残っているものの、今どこにあるか分からない作品がある。

金銭面が厳しくて旧邸の中もまだ調べ切っていないため、紛失した、未発表などの作品がまだ残っているかもしれない。

……おい。

少なくとも櫻谷本人はかなりの高額を稼いでいますし、遺産とか……使い尽くしたのでしょうか……。

洋館には、『まぼろしの作品』として、過去の図録に載っているものの行方不明の作品が六枚ほど挙がっていたのですが……。

ボロボロになる前にとっとと調べ切ってくれませんかね。

C. 画室

……の手前にあった教室(後年建てられたコンクリート製)の脇に、竹の花が咲いたのでついでに公開されていました。竹の花が咲くのは竹枯れる前兆なので良いものではないのですが……。

しかもイネ科なので全く花らしくないという。

改めて画室。

手前に生える楓の古木は、絵にも展示されていた絵にも描かれたとあったのですが……どの角度から見たら絵と一致するんですか。

画室は洋風小屋組構造という方式で作られているとの説明があったのですが……屋根に隠れてトラスが見えません!

建築業界で働いているので見たかったです……。

住宅は好きですが、工場に使われるトラスって何の意味もなくて、制作の面倒臭さに殺意だけが湧きます。

以上です。

岡本神草の時代展に行きたかったのですが……京都近代美術館への行き方が理解できなくて諦めました。

※翌週の記事です。

PR

【 この記事へコメント 】

カテゴリー

レコメンド

プロフィール

書いている人:七海 和美

紹介:

更新少な目なサイトの1コンテンツだったはずが、独立コンテンツに。

PV数より共感が欲しい。

PV数より共感が欲しい。