気ままな一人暮らしの、ささやかな日常

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

SNSで知り合った美術館好きな人から誘われて、三月二十四日の日曜日に国立国際美術館で開催されていたボルタンスキー展に行ってきました。

こんにちは、和美です。

そんなきっかけから始まる美術館鑑賞記事です。

【目次】

- きっかけ

- 国立国際美術館

- 特別展の感想

- コレクション展の感想

1. きっかけ

美術館好きな人から「また美術館行きましょー!」「今だったら何やっていますか?」と聞かれて、自分でメモを取っていた候補から四つ挙げました。- 超絶技巧(彫刻):あべのハルカス

- 現代アート(ボルタンスキー) :国立国際美術館

- フェルメール:大阪市立美術館

- 切り絵(久保 修):京都伊勢丹

ちなみに上記四つのうち、フェルメール以外は全て行き損ねました ……。

2. 国立国際美術館

国立国際美術館は現代アートを専門にしている美術館です。たまに近世ぐらいの特別展などもありますが。

全く知らないけど、何となく面白そうだから行ってみたいな、と思う特別展が多い印象です。

ボルタンスキーの前に開催されていた 『 ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代 』 も興味はあったのに行けないまま終わってしまいました。

3. 特別展の感想

会場が全般的に暗くて見辛かったのですが、HPや他の人の感想を読んで気になっていた ≪ 心臓音 ≫ は良かったです。作者本人の心臓音を流しながら、その音に合わせて電球が明滅する光景がなかなかに幻想的でした。

他は、作者が生きてきた秒数を数え続ける ≪ 最後の時 ≫。

特別展の開催日数の二倍の電球があり、午前に一つ、午後に一つずつ消えていく ≪ 黄昏 ≫ も良かったです。

東京で先に特別展の開催があり、大阪は巡回なのですが。

大阪では二作品が非展示、展示番号と展示順が全く一致しないという点は残念でした ……。

国立国際美術館はよく行きますし、現代アートも興味だけはあるのですが、理解力が足りないなと痛感する事が多いです。

自覚があるので今回も音声ガイドを借りたら「 この作品にはそんな意味が込められていたのか 」と驚く事が何度もありました。

ポスターに使われていた作品 ≪ モニュメント ≫ も、一見幻想的ですが、よく見ると子供の写真が祭壇のようなところで飾られていて、ユダヤ教の迫害をモチーフにしているので、副題の「 Lifetime 」(一生)を思い浮かべました。

一緒に行った人は、空き地に鈴を並べた作品の記録映像(作品名失念)が気に入ったそうで「もうずっとあの空間にいたかったです!」と力説されました。

図録が高額な上にISBNがついた一般書籍だったので悩んだのですが結局買いませんでした。

普通の本なら、美術館よりポイントが貯まる本屋さんで買った方が得ですしね。

4. コレクション展

コレクション展は 『 見えないもののイメージ 』 という副題で、相変わらずよく分からないなーと思った記憶だけが残っています ……。

前にも見た、ウォーホルの ≪ マドンナ ≫ があった事と、日高理恵子の ≪ 樹を見上げて Ⅴ ≫ という下から見上げた木の絵が綺麗だったのは覚えています。

お昼前に見終わったので、近くの喫茶店でお昼ご飯を一緒に食べて終わりです。

この後、近くにある中之島香雪美術館で急遽別の特別展を見ました。

感想記事:明恵上人の夢と高山寺

PR

兵庫県立美術館はたまに行きますが、それより向こうとなると、近畿圏には情報が流れて来なくてなかなか行く機会がありません。

こんにちは、和美です。

三月九日、神戸ファッション美術館で開催されていた 『〜 息を呑む繊細美 〜 切り絵アート展 』に行きました。

感想記事です。

【目次】

- きっかけ

- 神戸ファッション美術館

- 特別展の感想

- 常設展の感想

- 特別室

- グッズ

1. きっかけ

冒頭で 『 近畿圏には情報が流れて来ません 』 と書いたのに特別展を知ったきっかけはInstagramです。二月下旬頃から広告に出て来て、「 どうせ東京とかだろ ……」と期待せずに投稿元のアカウントを確認したら、まさかの神戸でした。

一月から開催なのに、なぜ終盤になってから広告を掲載するのでしょうか ……。

2. 神戸ファッション美術館

神戸ファッション美術館は、過去に 『 鋼の錬金術師展 』 で行った 『 神戸ゆかりの美術館 』 と同じ建物内にあります。

鋼の錬金術師展(当ブログ内過去記事)

両方とも広い商業ビルの一部屋なので、割と規模は小さめです。

あべのハルカス美術館と同じぐらいかな?

3. 特別展の感想

十一人の現代切り絵作家が取り上げられていて、超絶技巧派と木版画のような懐かし系の二種類に綺麗に分かれていました。

全員が一人ずつ分けて作品が展示されており、近くに作者コメントと略歴、切る時に使う紙と道具も書かれていました。

道具には当然のようにカッターナイフやデザインナイフが並ぶ中、一人だけいた「はさみ」がどうにも信じられなかったのですが。

会期中に開催された実演の映像が流れていて、本当にはさみを使って切り出して作られているんだなぁと驚くしかありませんでした。

さすがに普通の工作用ではなく、先が尖った細いはさみです。

ほぼ全員それなりに好みの作品がありましたが、最後に紹介されていた人は切った紙に彩色を施して貼り絵として完成させていて、「 切り絵ではなく貼り絵では ……?」と疑問に感じてしまいました。

もちろん彩色された作品もすごく綺麗でしたが、切り絵として紹介されると「 違う 」と思ってしまいます ……。

企画側は最初の挨拶文で 『 切り絵という言葉の定義は各作者個人に任せる 』 という立場を取っていると名言されていたのですけれども。

今回出展された切り絵は、元々他の美術館にあった所蔵品だそうです。

名前は失念してしまいましたが、図録に書いてあるはず。

載せた写真は、記事冒頭に載せた題名の写真の周りにある切り絵です。

ネックレスのようになっていて、量産品が販売されていました。

4. 常設展

特別展と同じフロアにあり、壁で区切られて始まる常設展の感想です。内容は、ナポレオンの戴冠式で使われた王妃の再現ドレスを目玉に、西洋女性ファッション史の概観でした。

後半の順路は謎でしたが、無料のパンフレットもあり良かったです。

各年代の再現衣装パターン(服の型紙)も売っているのは、『 ファッション 』 を冠した美術館だけあるなと面白く感じました。

後半はブランドやパタンナーの名前が明記されているのですが、ディオールもシャネルも全く好みではありませんでした……。

卒業した芸術系大学に併設されていたファッション系のために図書館に入っていた季刊のハイファッション雑誌 『 MODE et MODE 』 で春夏と秋冬の展示会を追いかけていました。

その時の印象から、展示会はパリが一番、

NYと東京が常識的だけど地味でつまらないという認識です。

パリやロンドンなどで発表されるブランドの、外に着て歩けない謎のセンスが好きす。

ブランドとしては好きなコム・デ・ギャルソンのパタンナーも出ていましたが、こちらもあまり好みではありませんでした ……。

シャネルの解説に、二十代の若さでディオールのトップデザイナーになった人が立ち上げたと書いていましたが、ブランドのメインデザイナーが考える『 ブランドらしさ 』 とは何なのかに疑問を抱きました。

元のブランド、例えばディオールだったら『 ディオールらしいデザイン 』に縛られたりするのか、それともトップデザイナーなら 『 自分の個性 』(好み)を人のブランドで爆発させても構わないのでしょうか。

5. 特別室

入場料が不要そうな場所にあった特別室の感想です。

特別室は、名誉館長らしいコシノヒロコのための部屋です。

このマネキンと、衣装デザインを考えるために描いたと思われる、30cmに満たない小さな油絵が数枚展示されていました。

注意書きも何もなかったので写真を撮ってきましたが、大丈夫だったのでしょうか ……。

6. グッズ

出展作品が全て現代作家の割には珍しく、図録も絵葉書も売っていたので買いました。

ただ、本物の切り絵っぽさというか、この作品は本当に紙を切って作っているんだなという雰囲気が写真?になると失われてしまうのが残念です ……。

これは告知ポスターですが、文字のない切り絵が展示されていました。

余談。

美術館を出た頃に 『入館者通算一万人目 』 の男性が入館していました。

京都の伊勢丹で開催されていた『 生誕100年 いわさき ちひろ、絵描きです。』 展に行き来ました。

こんにちは、和美です。

行くだけ行って書いていなかった、美術館の鑑賞記事シリーズです。

【目次】

- いわさきちひろとは

- 感想

- 超拡大絵

- ミュージアムショップ

1. いわさきちひろとは

筆名がひらがなばかりで書き辛いですが、いわさき ちひろは絵本作家です。挿絵もよく手掛けていたようです。

ミュージアムショップで絵本を何冊か読んでしまいましたが …… 代表作は何でしょう。

今回は生誕百周年の記念展です。

割と幼い頃から絵の才能に恵まれて、ほぼ終生幸せに生きたようです。

2. 感想

最初にあったのが、先日逝去したアニメ監督:高畑 勲氏への弔辞でした。この特別展の監修も務めていたそうで、最後に触れる超拡大絵を提案したそうです。

本題、まずは本人愛用の品から。

話や構図を考える時は鏡を見る癖があったという事に驚きました。

画家の特別展に自画像が出展されている事は多いですが、鏡を見る癖は自分の顔が嫌いではなかったという意味なので羨ましいです。

自作の服が展示されていて、当時大ヒットしたミュージカルを気に入り、主人公と同じような服を自分で作って着ていたというエピソードが添えられていました。

絵だけでなく裁縫も得意だったようですね ……。

後半の絵本では、ほとんどが線画なしの水彩一発描き(塗り?)でした。

割ととんでもない画力しているよな、という点に気づいてから、感想が 『 すごい ……』 しか出てこなくなりました。

特別展では、代表作ではない作品が一番気に入る確率が高いのですが、珍しく後期というか成功してからの作品が好みでした。

が、その直前の作品も良かったです。

ボールペンで長男を描いたスケッチは、専門家から 「 月齢が分かる絵 」 との評価を受けたそう。

ふわっとした穏やかな絵の記憶がありましたが、ちゃんと見ると、子供の顔が日焼けしたような褐色で塗られていた事に気付いて驚きました。

3. 超拡大絵

故・高畑 勲監督が 『 いわさきちひろの作品世界に没入できる 』 と提案した、超拡大絵の展示が最後にありました。せいぜいA3程度しかない原画を1m以上の大きさに引き伸ばしただけです。

確かに没入できる感じがあって良かったのですが、今の印刷技術のレベルでは、原画より確実に劣化しています。

この特別展のためにどんな高性能な印刷技術を使っているのかは分かりませんが、滲みや紙質は原画でないと味わえないと思います。

4. ミュージアムショップ

展示されていた絵に全く心当たりがなく、どこで知ったのかと疑問を抱いたので、販売されていた本を数冊読んでみました。松谷みよ子という人が話を書いたシリーズの表紙を見た覚えがあるのですが、内容が一つも記憶にないという不思議な結論に至りました。

この後実家に帰ったため確認したところ、母はいわさきちひろが好きらしいですが、家に絵本はないとの事だったので、幼稚園か小学校で触れたのでしょう。

関西の私設美術館はあまり混雑しなくて良いですね。

泉屋博古館の 『 フルーツ & ベジタブルズ 』 に行きました。

こんにちは、和美です。

行くだけ行って書いていなかった、美術館の鑑賞記事シリーズです。

【目次】

- きっかけ

- 到着まで

- 特別展

- 小特集:葡萄

- 常設展

1. きっかけ

以前、この美術館に行った時に感想と住所を書いたところ、無料鑑賞券と次回開催の案内を送ってくれるようになりました。興味の沸く特別展がないまま、 『 次回から無料鑑賞券ではなく割引券になります 』 のお知らせが来て、多分初めての特別展です。

狭いですが、割と静かなのでちょうど良かったです。

2. 周辺の施設

Yahoo! 乗り換え検索が、泉屋博古館の最寄駅は蹴上駅だと言うので地下鉄蹴上から行きました。案の定迷った上に、運賃は一駅隣の東山駅の方が安いという ……。

途中は綺麗な建物が多くて楽しかったのですけれども。

『 琵琶湖疏水 記念館 』 があったので、時間ある時に一回行ってみたいです。

参考リンク:琵琶湖疏水記念館

と思ったら、三月上旬まで開館三十周年記念リニューアルオープンのための休館中だそう。

Googleマップで道を確認しながら歩いていると、 『 野村美術館 』 という名前からして私設な美術館もあったので興味が湧きました。

野村美術館

野村證券、旧大和銀行などの創業者である野村 徳七のコレクションをもとにしているそうです。

所蔵品は茶道具・能面・能装束などで、立礼茶席もあるとの事。

ただ、三月上旬~六月上旬の春、九月上旬~十二月上旬の秋のみ開館なので、こちらも現在は休館中です。

3. 特別展

さて、本題の泉屋博古館で、 『 フルーツ & ベジタブルズ 』 展です。

今回の目玉の一つである呉春の ≪ 野菜絵巻物 ≫ が綺麗でした。

美味しそう、ではなく本当に綺麗という感覚です。

呉春はグルメだったためか、野菜を季節順に描いているのが類例のない特徴との事。

その発想が面白かったです。

若冲の ≪ 果蔬涅槃図 ≫ は別の場所で見た記憶があります ……。

前にも来ているので、ここで見たのかな、とも思いますが。

≪ 果蔬涅槃図 ≫は、仏教でよく描かれる、釈迦涅槃図を元にした絵です。

釈迦涅槃図は、仏教の開祖であるお釈迦様の入滅 (亡くなる時 ) の場面で、絵の中心に左側に頭を置いて横になったお釈迦様、周りにお弟子さん達やそれぞれ一組の動物達が描かれています。

この ≪ 果蔬涅槃図 ≫ はお釈迦様の代わりに大根が描かれ、周りを他の野菜が囲みます。

青物問屋だった若冲の母か次男を悼んだという解説があり、若冲がちゃんと青物問屋主人として働いていたという逸話を聞いたのを思い出しました。

京都文化博物館の近くに今も残る、錦市場の中にあったそう。

富岡鉄斎による ≪ 果蔬涅槃図 ≫ のパロディもありました。

着彩画のためか大根が蓮根を枕にしているためか楽しそうでした。

こちらは元の釈迦涅槃図に則って、野菜が二つずつペアで描かれています。

特別展の中で一番驚いたのは、松竹梅の置物についての文章で、

縁起物の松竹梅の実が並んでいるが、ある物は酸っぱく、ある物は苦く、そもそも食べられないものまである。

敷物は桐の葉を模しているが、桐は秋に紅葉する樹木の中でも葉が真っ先に散る。

と書かれていて、確かに描かれている事は正しいのですが、そんな事を考える人がいるのかと驚きました。

『 蔬果を愛でる ー文人の書斎から 』 という特別展示で、佃一輝 という人が展示と解説を担当されたようです。

図録に記載がなかったので書き下ろしでしょうか ……。

小特集:葡萄

小特集で葡萄の絵が集められていました。一枚だけ解説に 「 リスがいる 」 って書いてあったので探したのですが、リスは見つかりませんでした ……。

しかし他にも複数点出展されているモチーフはあったのになぜ葡萄を選んだのでしょうか。

4. 常設展

青銅器コレクションは前回も一通り見たので今回はざっくりめです。

周りに人がいなかったので、前回鳴らし辛かった青銅器楽器のレプリカを叩いてきました。

様々なサイズの青銅器を組み合わせた合奏の編成が書かれていたので、単音ではなく合奏を聴いてみたいです。

あと、前回も書いた気がしますが、古墳につきものの青銅器の鏡はどのぐらい実用性があるのでしょうか。

錆びている上に、全て模様が入っている裏面が展示されています。

が、レプリカで良いので、本来の用途である鏡の実力が見たいです。

十一月二十三日、堂本印象記念美術館で開催されていた、徳岡 神泉展に行きました。

こんにちは、和美です。

行くだけ行って書いていなかった、美術館の鑑賞記事シリーズです。

三が日も終わるので、頑張って更新します。

【目次】

- 特別展

- 常設展

- 屋外陶芸展

- 次回の特別展

1. 徳岡神泉とは

徳岡 神泉は、京都生まれの日本画家です。ポスター絵の蕪のように、ごく身近な物を描いた作品が多いのが特徴だそう。

2. 特別展

美術館が狭いので、すぐに見終わってしまいます。そして大作がほとんど好みではなく、小品が好きでした。

今回の徳岡 神泉展のキャッチコピーは

です。

カブの中に宇宙 ……!?

解説の中に、本人の回想として 「 蕪を見つめていると、そこに宇宙を感じられる 」 とあったので、それが謎のキャッチコピーの意味だと思います。

が …… 徳岡 神泉の考え方自体がよく分かりません。

すぐ近くに展示されていた筍の絵が、一枚だけ斜め下からという妙な位置から描かれていて、無地の背景や上記の文章の影響も受けて、筍がジェット噴射で飛んでいるように見えてしまいました ……。

そんな意味の宇宙ではないのは分かっているのですけれども。

徳岡 神泉は富士山の麓で奥さんと出会って結婚して子供が産まれているので、富士山に思い入れがあるらしいのですが、描かれた富士山はババロアのようでした。

近年見ていないのですが、夏の富士山だったら角度によってはババロアに見えるのかなぁと不思議です。

最遠撮影県民なので、富士山には全く興味がありません。

3. 常設展

今回の堂本 印象は好みが半々かな。画家の意図は分かりませんが、穏やかな絵の真ん中に真っ黒い松が混ざると、すごく不安定に見えますね ……。

どうやら堂本印象にはよくあるパターンのようですが。

堂本印象は六十歳を過ぎてから念願のヨーロッパ旅行に行ったそうで、今回の展示も多かったのですが。

フランスの地下鉄を描いた ≪ メトロ ≫ という作品の解説に、「 テーマは人の無関心辺りだろうか 」 と書かれていました。

が、いちゃついているカップル(女性同士にも見えますが)や、騒いでいる子供とそれを適当に構っている親が描かれていて、そんな非常識な連中なんか関わりたくないわ、と思ってしまいました。

公共の場では黙ってください。

4. ミュージアムショップ

今回の徳岡 神泉展は前回の特別展とは違って図録が出ていたのでまだ良かったです。ただ、堂本印象が描いた美術館所蔵の作品ですら絵葉書が少ないのが不満です。

晩年の抽象画 ≪ おだやかな海 ≫ が欲しいです。

5. 陶芸展

美術館の外にある庭園では、現代作家による陶芸展が開催中でした。

帰る直前に気が付いたので、慌てて見に行きました。

白磁に青の絵付けが綺麗でした。

猫と同じ作家に灰釉陶絵の豚があり、徳岡神泉がこんな絵を描いていたよねと思い出しました。

おまけで庭園に咲いていた花です。

次回の特別展

次は 『 漆軒と印象 』 という題で、漆作家だった兄の漆軒と印象の合同展。印象の作品がまとめて見られるようなので行こうかなぁと悩んでいます。

同時開催の 『 京都現代作家展 9』 で特集されている鵜飼 雅樹という画家がすごく気になります。

『 10 』 の渡辺 信喜は素描かつ中国の茶色い遺跡が多いようなのであまり興味はありませんが。

京都伊勢丹の館内にある美術館 「 えき 」 で開催している 『 渡辺貞一』 展に行きました。

正式名称は『国画会90年 孤高の画家 渡辺貞一 〜 私の信仰は絵を描くことです 〜』展 です。

【目次】

- 初めに

- 自画像

- 青い花

- 人物

- フランス

- 水墨画

- 余談:作品所蔵元

1. 初めに

渡辺 貞一は、洋画家 …… らしいです。どこかの美術館に行った時にもらってきたチラシの絵以外一枚も知りません。

という状態で、期間終了直前だと気づいたので慌てて行って来ました。

先に行った京都文化博物館の 『 華やぎの皇室文化 』 展は別の記事へ。

華やぎの皇室文化展(当ブログ過去記事)

名前すら知らなかった画家の特別展に行くのはちゃんと理由があります。

好みの作品が一作か二作は出て来るためです。

あと知名度が低いと混雑しにくいので、静かに見られて楽しいですよ。

閑話休題。

渡辺貞一は青森県出身で東京都在住、という事で関西に縁がなく、よって関西では特別展も開催されていないため知られていないの説明でした。

2. 自画像

最初に展示されていたのが自画像でした。人物らしい普通の人物画はこれ以外ありません。

ピントがずれたようにぼんやりした絵で謎だったのですが、東京で暮らし始めた時に喀血して、「 このまま死にたくない 」 と思いながら描いた、という作者本人の回想があり、貧血で気分が悪い状態で描いた、という事を加味するとすごいなと思いました。

3. 青い花

時期によって、同じモチーフを繰り返し描いていたようで、最初期は青い花、次に人、故郷の青森県と思しき寒村の風景が多かったです。展示の終盤は、旅行で行ったというフランスの建物ばかりでした。

最初の青い花のシリーズは幻想的な雰囲気が魅力的でした。

何となく、過去に見に行った松岡 政信の最初期の絵を思い出しました。

知られざる絆とリマスターアート展(当ブログ過去記事)

4. 人物画

近しい関係の人だけをモデルにしていた、という解説があったのですが …… 相手が特定できるのかな?と不思議に思うような、癖のある人の絵が多かったです。ポスターの人物画は次に触れるフランス旅行での作品なので違いますが、人物画は基本的に同じ感じの雰囲気でした。

この章で展示されていた作品では、夜のような背景に、肩までの人(子供?)が描かれている絵が多かったですが。

一枚だけ、裸婦像の鉛筆画が展示されていました。

元から石膏像を用いたデッサンには懐疑的で、裸婦デッサンを通して人体の柔らかさの表現を体得した、という解説がありました。

…… 確かに石膏像って硬いですからね ……。

自分では考えた事のない発想に驚きつつ納得でした。

5. フランス

洋画家の憧れ、念願のフランス旅行では、美術館での模写を繰り返していたそうです。残っている作品のほとんどが建物という事もあってか、大阪市出身で野獣派の洋画家、佐伯 祐三を思い出しました。

売店に絵葉書の売り上げランキングが第五位まで書かれていましたが、ポスターの絵は入っていませんでした。

あれが代表作なのでしょうか ……。

6. 水墨画

晩年は目を悪くし、中国旅行で墨と筆を買ったという事もあって洋画家から水墨画に転向したそうです。第二章の人物画、第三章のフランスでの人物画はいずれも好みではなかったのですが、水墨画の仏像はすごく良かったので、デッサン力はあるのでしょうね ……。

蓮の掛け軸が綺麗でした。

7. 余談:作品所蔵元

今回の特別展で出展された絵は、大半が八戸新美術館建設推進室という団体が所蔵しています。フランス旅行時の絵柄と団体の名前から、大阪の近代美術館建設準備室を思い出してしまい、ちゃんと計画が進んでいるのかと心配になってしまいました。

大阪近代美術館は、大阪出身の洋画家である佐伯 祐三の作品を多く所蔵していて、特別展示室も設ける予定だと聞いた覚えがあります。

ただ、美術館の計画は三十年以上前からあるにも関わらず、建設予定地が確定して用地取得をしたのが近年です。

当初の予定では、天王寺公園内にある大阪市立美術館と同時開館予定でしたが、その大阪市立美術館は、既に老朽化のため閉館の話が時々出ています。

他にも、滋賀県立近代美術館は建て替え計画があったのですが、予算超過で頓挫して数年が経過しています。

八戸新美術館がちゃんと開館してくれるなら良いのですが ……。

京都文化博物館で開催されている、 『華ひらく皇室文化 ー明治宮廷を彩る技と美ー 』 展に行きました。

同じ京都文化博物館で開催されていた他の特別展と常設展の感想もあります。

【目次】

- 初めに

- 特別展:1. 華ひらく皇室文化展

- 特別展:2. 書道作品展

- 特別展:3. 織物展

- 常設展:1. 祇園祭

- 常設展:2. 伝統と創生

- 特別展:4. 開館三十周年記念ポスター展

- 最後に

1. 初めに

『華ひらく皇室文化 ー明治宮廷を彩る技と美ー 』 は、各地で開催されている明治百五十周年記念のシリーズです。そして、会場の京都文化博物館の、開館三十周年記念でもあるそうです。

開館時から今までに開催されたポスターの展示もありました。(後述)

国立博物館の友の会に入っているので、この京都文化博物館でも割引が適用されるのですが、よりにもよって有効期限の前日に忘れてしまってショックでした。

次は国立国際美術館で入会しようかな。

2. 特別展:1. 華ひらく皇室展

会場内は割と空いていました。

見やすかったー。

幸野 楳嶺がいました ……!

円山四条派の末裔の日本画家で、竹内 栖鳳と上村 松園の師匠です。

占いで 「 画家としては今一つだが、弟子は大成する 」 と言われたのを信じて、画家としての道は諦めて指導者側に回ったため、弟子達が賞を獲ったりするとすごく喜んだ、というエピソードが残っています。

が、宮廷技芸員に選ばれているので、やっぱめちゃくちゃ腕良いんじゃん ……と名も知らぬ占い師の腕を疑いました。

まあ、弟子の一人が初代の文化勲章 受章者である竹内 栖鳳、というのは事実ですが。

平安神宮に奉納されたという英照皇后の遺品に、少し変わった下がり藤の紋が入れられていて驚きました。

京都にある浄土真宗派のお寺:本願寺の紋にそっくりなのです。

どうやら英照皇后の生家の紋だったようですが ……。

火鉢が漆塗りで不思議でした。

実家にある火鉢は陶器製なので、陶器製が標準だと思っていたのですが …… 漆の下は木なので焦げてしまいそうですよね。

皇室の方なら、入っている炭を火箸で動かすうち縁に当ててしまう、なんて事しませんか。

絵は少なめでしたが、藤堂 凌雲らの合作である ≪ 四季花鳥図屏風 ≫ は綺麗でした。

チラシにも載っていた、夜の正装のドレスであるロープデコルテが出展されていました。

チラシやポスターでは緋色なのに見たのは紫色という違いも気にはなりましたが(照明のせい?)何より身長が低くてびっくりしました。

身長140cm程でしょうか。150cmあるんでしょうか。

ボンボニエールと呼ばれる、記念式典毎に参列者に渡していた銀製の小物入れが多数出ていました。

魚雷など軍事関係のモチーフがちらほらあった事より、途中から兜など小物を入れる機能がなくなっている物が多くて不思議でした。

もはや小物入れではなくてただの置物ですよね ……。

出産の時に飾られたという、白一色で描かれた原在中の木製の衝立 ≪ 白絵松鶴図屏風 ≫が綺麗で、良くぞ残してくれた、と思いました。

出産は神聖なものであるため白で描かれた新しい屏風を用意しますが、産褥の穢れという側面もあるため、普通は生まれた後に全て処分してしまうそうです ……。

ちなみに京都会場で追加された作品との事。

京都で追加された作品では、他に明治天皇が幕末に描いたという ≪ 鉢植図 ≫が素朴な雰囲気でした。

明治天皇の発案という、果物のザボンの中身をくり抜き、外皮を乾かして作った菓子器が意外でした。

あと中原哲泉の ≪ 七宝下図 ≫も綺麗でした。

全国版に戻ります。

濤川惣助の≪ 七宝貼込屏風 ≫ は焼物の七宝ではなく絵のようで凄かったです。

同じ作者による ≪ 富嶽図七宝額 ≫ をシカゴ万博に出品した時は、工芸部門ではなく絵画部門で展示されたという逸話もあるそうで。

食事用の陶器は派手でした ……。

料理を乗せる真ん中は白地というのは良いのですが、周りがこれなんて飾り皿ですかという花鳥画でした。

ちなみに出展されていた本物の飾り皿は白地ですらなく、もっと派手です。

≪ 色絵金彩花鳥文エッグスタンド ≫ はまだ綺麗だなと思えましたが、説明にある雀の絵が展示の裏側で見えないとは知らず、懸命に探してしまいました。

(絵葉書で知りました)

複数の作家の作品がありましたが、幹山 伝七の作品が一番綺麗でした。

大久保 利通らの、写真のように精密な銅版画もありました。

日本の紙幣印刷の基礎を築いた銅版画家、エドアルド・キヨッソーネの作品だそう。

出展されていた覚えはないのですが、図録に明治天皇に殉死した乃木 希典の刀が載っていて驚きました。

夫人が殉死した時に使った短刀が、明治天皇の買い上げ記念で制作されたと書いてあってもやもやしています。今。

さて、明治時代に発布された大日本帝国憲法下で、天皇陛下は政権の最上位であるはずです。

そのお住まいに、一種の中古住宅である江戸城を使うという話はどこから湧いて出てきたのでしょうか。

先日どこかの本で指摘されていてすごく納得したのですが、天皇陛下が忠臣とは到底言えない幕府将軍の旧居を流用するというのは不思議な気がします。

一応徳川家も天皇家の縁戚ではありますし、江戸城が焼失したためお住まいは明治宮殿という建物を新築したそうなのですが ……。

宮殿は太平洋戦争で焼失、同じ場所に現在の宮殿が建てられています。

その明治宮殿に使われた天井画の下絵が綺麗でした。

大広間の格天井に、柴田是真と次男の原画で百十二種類の植物の綴錦の絵が飾られていたそうです。

ちなみに歴史の教科書で習った鹿鳴館も、迎賓施設であった延遼館も、役目を終えたため取り壊したと書いてあってげんなりしました。

日本は地震が多いためか、建築物を数代先まで持たせるという発想がそもそもないのでしょうが、歴史的建造物も有名建築家の設計も、保存に掛かる費用だけを考えて潰すというのはおかしいと思います。

近現代の建築では、東京都中野にある故・黒川 紀章の設計である 『中銀カプセルタワー 』 も、今保存と交換のための署名活動が行われていますね。

神戸にある個人所有の名建築は、所有者が無関心なために保存もできず、朽ちるに任せてしまっていると聞きます。

有名建築家によるどこかの市役所も老朽化のため建て替えと聞いて心配です。

明治辺りだと、既に失われてしまった建築技術がありそうです。

神社の遷宮を代表例に、建て直す事で受け継がれる技術も多いですが、基本的に当時の技術は当時のままで残すべきだと思います。

…… なんて、新築が異様に好きな日本人に言っても無駄でしょうけれども。

この記事を書くために図録を開いたら、冒頭に全員のお印が載っていて舐めるように見てしまいました。

秋篠宮 悠仁様が高野槙というのは、お印が決まった時に南海電鉄で配っていたニュースを見たので覚えていますが、愛子様のゴヨウツツジは全く記憶にありません ……。

お生まれになった時のニュースははっきり覚えているのになぜだ。

どうやって決めているとかも知りたいです。

あと当然ながら、絢子様の降嫁先の苗字が載っていませんでした。

2. 特別展:2. 書道展

目当ての華ひらく皇室文化展以外にも、上階にて入場料無料の書道展と織物展が開催されていたので、ついでに見て来ました。まずは書道展からです。

書道というか書は正直良さが全く分からないのですが、作品の横に、作者が自筆で名前、作品名、作者名、内容を書いた紙が貼り付けてありまして。

毛筆はショッピングモールでやっていそうなデザイン書体で巧拙が分かりませんが、当然ながら硬筆でも字は上手いんだな、と思ってしまいました。

金子みすゞや杜甫の漢詩、古典の文章から材を採った作品が並ぶ中に混じる、ポカリスエットのCMキャッチコピー。

作者は書道展グループの常任理事でした。

3. 特別展:3. 織物展

織物展は写真撮影が禁止でした。

自分で機を織って作った物のようです。

語彙力が足りなくて表現できませんがすごい。

中でも白地に雪模様が描かれた着物がすごく綺麗で、「 写真を撮りたくなるんですけど禁止なんですよね ……」 と、ちょうど作品の前にいたスタッフさんに嘆いたら 「 私が作った作品なんで、こそっと写真撮って良いですよ〜」 と仰って頂けたのでこそっと撮らせて頂きました。

あと二枚程好みの作品がありまして。

うち一枚は同じ作者で、作品の前にInstagramやHPのURLが書かれた名刺のようなチラシのような紙があったのでありがたく頂きました。

作品集も眼福でした。

織物展らしく、会場の外には機織り機が置いてあり、お声掛け頂いたので体験もしました。

杼という、糸巻きをセットした木の棒を横から入れて横糸にします。

両足がペダルになっていて、足でペダルを踏んで杼を入れて、奥から糸を押して隙間を詰めて、もう片方のペダルを踏んで、と繰り返していると、頭が混乱してしまいました ……。

後で見た常設展示の映像の凄さを実感します。

4. 常設展:1. 祇園祭

常設展示はいくつかのコーナーに分かれていて、全く変わらない冒頭は飛ばしました。まずは祇園祭の山鉾を一山ずつ紹介しているコーナー。

山鉾のモチーフに特に共通点はないのですね。

今回は八幡山で、町内で祀られてきた神社:八幡社がモチーフの山だそうです。

作品説明を兼ねたチラシで気になった、山鉾の後ろに飾られる見送という布の ≪ 波濤に飛龍文様 中国絹紋織 官服直し ≫ が見当たらず、出品一覧をよく見ると、『 後期 』 と書かれていてショックでした ……。

初めて知りましたが今は前期のようです。

後期は一月中旬までのようなので、次の特別展と一緒に行けるかなぁ。

そして、昔の山鉾巡行を描いた絵の解説に 『 この山は天災で山鉾が壊れて以来長らく休止していたが、平成二十八年に保存会が発足した 』 と紹介されていました。

もうすぐ復活予定だと思います。頑張れ。

5. 常設展:2. 伝統と創生

二つ目のコーナーは、『 京都文化力プロジェクト・明治150年記念:伝統と創生〜無形文化財保持者たちの作品展〜』 と称した、無形文化財保持者の作品展です。そう言えば文化庁が京都に移転するのでしたね。

国語の教科書に載っていた、染色家の志村 ふくみが出ていて懐かしいです。

開花直前の桜の皮が一番綺麗に染まるという話を今もよく覚えています。

そして作品の記憶はないのに名前だけ覚えている陶芸家の富本 憲吉。

紹介を読んだところ、同郷の奈良県出身との事なので、小学校か中学校のどこかで紹介されていたのでしょうか。

元から好きで最近着たので、作品の中でもつい着物に目が行ってしまうのですが、作品の着物の丈はどうやって決めているのでしょうか……。

作家自身のサイズなのか、皇后陛下など、皇室の誰かに基準となる身長の方がいらっしゃるのか。

とりあえず和美には丈が短い気がする事に気付いたのでちょっとショックです。

追記。『女並』と呼ばれる標準寸法があり、衽巾が4寸、前巾が6寸、後巾が7寸5分だそうです。

参考リンク:着物の寸法の決め方:美どり和裁

福田 喜重という人の亀甲菱文様 刺繍着物が綺麗でした。

訪問着とかは派手過ぎて、一体どこに着ていくんだろうと不思議でした。

最後に、無形文化財保持者の方の一人:村上良子の、染めから織物を織るまでを追ったVTRが流れていまして。

二十二分もあるようなので、途中から途中まで見ました。

どんぐりのかさと実で別の灰色に染まるとか(かさの方が濃い灰色に染まるそう)、定着液を通して化学反応を起こさないと染まらない染料があるとか、植物染料にこだわっているのに華やかな色が出るとか、色々凄かったのですが。

機織りの場面は杼を縦糸と縦糸との間に投げるように滑らせていて、先程上階の特別展で体験したのを思い出しながら、当然ですがプロの手つきは違うなぁと思いました。

特別展:4. 開館三十周年記念ポスター展

開館周年記念や閉館記念など、時々開催されている、過去に開催されたポスターの展示です。こちらは無料でした。

二〇〇八年に開催された 『 源氏物語千年紀 』 は行きたかったなぁ、と今でも悔しいです。

千年先までは生きていられません。

6. 最後に

先日、うっかり御朱印帳を買いまして。美術館にあるはんこを押したら楽しいかなと思っていたので、この日から使い始めました。

いきなり押すのを失敗しましたが、これからゆっくり貯めて行こうと思います。

この日は伊勢丹京都にある美術館 『 えき 』 で開催されている 『 渡辺貞一 』 展と奈良国立博物館の 『 正倉院展 』 に行く予定でした。

正倉院展は開館時間に間に合わなかったので、渡辺貞一展のみ記事を分けて書きます。

渡辺貞一展(当ブログ内リンク)

次の特別展は何だろう。

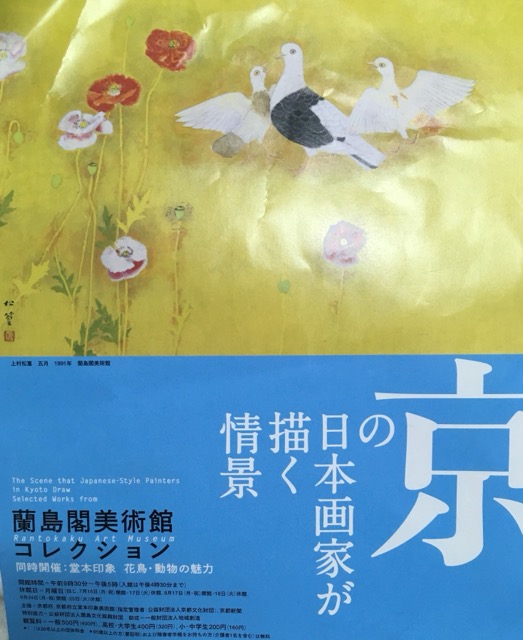

京都市立 堂本印象美術館で開催されていた、『 蘭島閣美術館コレクション 』 展に行ってきました。

こんにちは、和美です。

……あちこちの特別展が九月末から十月初旬で終わってしまうので慌てました。

計画性がほしいです。

京都で生まれ育った日本画家、堂本 印象の美術館です。

関西では有名な私立大学である立命館や金閣寺、以前行った日本画家の木島 櫻谷の旧居である櫻谷文庫が近いです。

なお、今回の 『 蘭島閣美術館コレクション 〜 京の画家が描く日本画 〜』 はリニューアルオープン記念特別展第二弾に当たります。

…… 第一弾なんて存じ上げませんが。

堂本 印象自体も、名前以外知らないままです。

という建物で驚きましたが、後ほど見た、晩年に手がけた抽象画に雰囲気がよく似ていました。

しかも、本人の生涯をまとめた映像によると、画家本人が存命中に本人の希望で美術館を作り上げたそう。

きっと堂本印象の好みなのでしょう。

当然に写真が撮れなくて残念でしたが、鑑賞順路を示す、矢印の立て看板オブジェも本人の作品だそうです。

内部のロビーです。

……普通は特別展からなのですが、順路が分からなくて適当に歩いたら常設展を先に見る事になったのです。

『 花鳥・動物の魅力 』 という題名で、花と動物の特集でした。

≪ 小さな猫 ≫ の猫が不細工で残念でしたが、印象に残ったのは ≪ 霧 ≫ という迷彩服を着た軍人と犬の絵でした。

堂本印象では珍しい戦争の絵だそうです。

絵葉書も所属作品集もないので出品目録から記憶を辿るしかありませんが、他にも ≪ 兎(三思図)≫、≪ 椿と小禽 ≫、≪ 葡萄と栗鼠 ≫ が良かったというメモが残っています。

…… チラシに載っていた兎の絵を見返すと今ひとつに感じたのですが、本物の絵は可愛かったのだと思います。

美術館では、その特別展で気に入った絵葉書を一枚買っているのですが。

本物の絵と比べて 「 こんな絵ではなかったのにな 」 と残念に思う事が多いです。

このチラシも、絵葉書と同様に本物の雰囲気が再現できていないのでしょうね。

ここから本題の特別展です。

『 蘭島閣美術館コレクション 〜 京の日本画家が描く情景 〜』 です。

画像はチラシの表面で、上村松篁の絵です。

広島県は呉市に属する 下蒲刈島島にある美術館:蘭島閣美術館の所蔵品展です。

美術館を含めたいくつかの施設を蘭島文化振興財団という法人が管理しているそう。

……なお 『 蘭島 』 という名前の由来は分かりませんでした。

目当てはチラシの裏面に載っていた、橋本関雪の ≪ ふくろう ≫。

色を抑えた寒そうな情景で、木の枝に止まる眠そうなミミズクが可愛らしい絵です。

上記でも書いた通り、チラシで気になった絵が実物とは異なる事も多いですが、本物の絵でも可愛かったです。

あとは中路 融人の ≪ 伊吹 ≫、堂本 元次の ≪ 帆を映して ≫ も良かったというメモだけが残っています……。

こちらの特別展も図録がなく、蘭島閣美術館の所蔵品図録は堂本印象美術館では完売。

蘭島閣美術館に直接問い合わせれば入手できるかもしれませんが、見本を見たところ、出品作のが全て収録されている訳でもありませんでした。

所蔵品図録の掲載基準は分かりませんが、上に挙げた二作は両方とも平成五年と新しい作品なので、著作権の関係上で収録されていない可能性は高いです。

蘭島閣美術館が作品を入手した時期によって掲載が決まっているなら、まだ可能性はありますが……。

ちなみに検索したところ、≪ 伊吹 ≫ は画家の中路 融人本人の故郷である滋賀県(五箇所村)と、隣接する岐阜県の境にある伊吹山系の主峰:伊吹山だそうです。

堂本 元次は苗字から想像した通り、印象の長兄との事でした。

旧居がどこにあるという案内もなく……窓からは京都の端(普通の街並み)を眺めただけでした。

画材は洗っていなくてちょっと汚い桜皿と絵筆が展示されていた程度で、あまり見所はなく。

タブレットを使って見られる、堂本印象の生涯をまとめた映像が一番有り難かったです。

元は日本画をずっと描いていたのですが、日本画家として既に有名になり、いくつもの襖絵などを手掛けてから突然抽象画を描き始めたようです。

ちなみに堂本印象は、有名寺院の襖絵や天井画の作品が、他の画家と比べて格段に多いのが特徴なのだそう。

本人は浄土宗だったかな。

部屋には抽象画の絵付け皿が十枚ほど展示されていて、確かにこの美術館は堂本印象なのだな、とやっと納得しました。

しかし画風を変えた理由については謎のままです……。

次は徳岡 神泉という知らない画家なので、また行きたいなぁと考えています。

こんにちは、和美です。

……あちこちの特別展が九月末から十月初旬で終わってしまうので慌てました。

計画性がほしいです。

【目次】

- はじめに:堂本印象美術館

- 外観

- 常設展

- 特別展

- 最上階

- 最後に

1. はじめに

堂本印象美術館は名前が変わったというニュースを聞いたような……と思っていたのですが、私設から市立に変わってリニューアルオープンだそうです。京都で生まれ育った日本画家、堂本 印象の美術館です。

関西では有名な私立大学である立命館や金閣寺、以前行った日本画家の木島 櫻谷の旧居である櫻谷文庫が近いです。

なお、今回の 『 蘭島閣美術館コレクション 〜 京の画家が描く日本画 〜』 はリニューアルオープン記念特別展第二弾に当たります。

…… 第一弾なんて存じ上げませんが。

堂本 印象自体も、名前以外知らないままです。

2. 外観

美術館の外観が …… どこの現代抽象画家ですかこれは ……。という建物で驚きましたが、後ほど見た、晩年に手がけた抽象画に雰囲気がよく似ていました。

しかも、本人の生涯をまとめた映像によると、画家本人が存命中に本人の希望で美術館を作り上げたそう。

きっと堂本印象の好みなのでしょう。

当然に写真が撮れなくて残念でしたが、鑑賞順路を示す、矢印の立て看板オブジェも本人の作品だそうです。

内部のロビーです。

2. 常設展

まずは常設展から。……普通は特別展からなのですが、順路が分からなくて適当に歩いたら常設展を先に見る事になったのです。

『 花鳥・動物の魅力 』 という題名で、花と動物の特集でした。

≪ 小さな猫 ≫ の猫が不細工で残念でしたが、印象に残ったのは ≪ 霧 ≫ という迷彩服を着た軍人と犬の絵でした。

堂本印象では珍しい戦争の絵だそうです。

絵葉書も所属作品集もないので出品目録から記憶を辿るしかありませんが、他にも ≪ 兎(三思図)≫、≪ 椿と小禽 ≫、≪ 葡萄と栗鼠 ≫ が良かったというメモが残っています。

…… チラシに載っていた兎の絵を見返すと今ひとつに感じたのですが、本物の絵は可愛かったのだと思います。

美術館では、その特別展で気に入った絵葉書を一枚買っているのですが。

本物の絵と比べて 「 こんな絵ではなかったのにな 」 と残念に思う事が多いです。

このチラシも、絵葉書と同様に本物の雰囲気が再現できていないのでしょうね。

3. 特別展

ここから本題の特別展です。

『 蘭島閣美術館コレクション 〜 京の日本画家が描く情景 〜』 です。

画像はチラシの表面で、上村松篁の絵です。

広島県は呉市に属する 下蒲刈島島にある美術館:蘭島閣美術館の所蔵品展です。

美術館を含めたいくつかの施設を蘭島文化振興財団という法人が管理しているそう。

……なお 『 蘭島 』 という名前の由来は分かりませんでした。

目当てはチラシの裏面に載っていた、橋本関雪の ≪ ふくろう ≫。

色を抑えた寒そうな情景で、木の枝に止まる眠そうなミミズクが可愛らしい絵です。

上記でも書いた通り、チラシで気になった絵が実物とは異なる事も多いですが、本物の絵でも可愛かったです。

あとは中路 融人の ≪ 伊吹 ≫、堂本 元次の ≪ 帆を映して ≫ も良かったというメモだけが残っています……。

こちらの特別展も図録がなく、蘭島閣美術館の所蔵品図録は堂本印象美術館では完売。

蘭島閣美術館に直接問い合わせれば入手できるかもしれませんが、見本を見たところ、出品作のが全て収録されている訳でもありませんでした。

所蔵品図録の掲載基準は分かりませんが、上に挙げた二作は両方とも平成五年と新しい作品なので、著作権の関係上で収録されていない可能性は高いです。

蘭島閣美術館が作品を入手した時期によって掲載が決まっているなら、まだ可能性はありますが……。

ちなみに検索したところ、≪ 伊吹 ≫ は画家の中路 融人本人の故郷である滋賀県(五箇所村)と、隣接する岐阜県の境にある伊吹山系の主峰:伊吹山だそうです。

堂本 元次は苗字から想像した通り、印象の長兄との事でした。

4. 最上階

常設展は一階、特別展は一階と二階にあり、 『 旧居が見える窓と画材の展示がある 』 との案内に惹かれて三階へ上ってみました。旧居がどこにあるという案内もなく……窓からは京都の端(普通の街並み)を眺めただけでした。

画材は洗っていなくてちょっと汚い桜皿と絵筆が展示されていた程度で、あまり見所はなく。

タブレットを使って見られる、堂本印象の生涯をまとめた映像が一番有り難かったです。

元は日本画をずっと描いていたのですが、日本画家として既に有名になり、いくつもの襖絵などを手掛けてから突然抽象画を描き始めたようです。

ちなみに堂本印象は、有名寺院の襖絵や天井画の作品が、他の画家と比べて格段に多いのが特徴なのだそう。

本人は浄土宗だったかな。

部屋には抽象画の絵付け皿が十枚ほど展示されていて、確かにこの美術館は堂本印象なのだな、とやっと納得しました。

しかし画風を変えた理由については謎のままです……。

5. 最後に

美術館の一階入り口にある喫茶店で名物らしいプリンを食べて終わりです。次は徳岡 神泉という知らない画家なので、また行きたいなぁと考えています。

七月十六日、京都国立近代美術館で開催されていた、『 横山大観展 』 に行きました。

今更ながら感想記事です。

【目次】

- 横山大観とは

- 感想:展示されていない作品

- 感想:好みではない作品

- 感想:富士山

- 感想:好みの作品

- 感想:一般展示

- 次回:東山魁夷

1. 横山大観とは

ご存知ない方のために作者、横山 大観の話から。近代の日本画では最も著名な画家で、竹内栖鳳と共に、第一回の文化勲章を受章しました。

『 好き嫌いに関わらず、基礎教養として見ておくべき人 』 という評が的確だと思います。

特に富士山を好んで描いた人で、今回も富士山は多かったです。

2. 感想:展示されていない作品

電車の乗り換え駅を間違えたので開館には間に合いませんでしたが、まだ混雑する前に着けたので良かったです。当時飛来したハレー彗星を描いたという ≪彗星≫を含め、記念碑的な作品が期間限定出品で驚きました。

会期終了直前に行ったところ、他にも ≪ ナイヤガラの滝 ≫、≪ 瀟湘八景 ≫、≪ 朝陽霊峯 ≫ と、会場内の説明文には挙げられているのに作品がない不思議な構成でした。

その上、宮内庁に要請を受けて描いた描いたという ≪ 朝陽霊峯 ≫ は、今も宮内庁が所蔵しているにも関わらず 『 京都展非出品 』 と書かれていて更に謎です。

個人所属や他の美術館からであれば、会場である京都近代美術館に貸したくないと断るのも分かりますが……。

そもそも会場である京都近代美術館が所蔵していても通期展示ではない作品もあり、出展目録を見るたび不快になりました。

京都近代美術館は、京都の美術館"にしては""比較的"態度が"マシ"なので、まだ不満は少ないですけれども。

3. 感想:好みではない作品

雨が降ってから蒸発するまでの水を描いた、日本一長い巻物である ≪ 生々流転 ≫ は全巻の写真を見たところ、中期が好みではないので、出品目録と総合すると、前期に行っておくべきだったかな、と思いました。後期は朦朧体の滲み方が素晴らしかったです。

≪ 杜鵑 ≫ など、風景画や家屋が下手だと感じたので、巻物の中期にある川のほとりの風景が多分苦手です。

4. 感想:富士山

ポスターやチラシに使われていた ≪ 群青富士 ≫ は、ポスター絵を見てもさほど惹かれなかったのですが、本物を見てもやっぱり微妙でした。≪ 霊峰十題 ≫ も苦手です。

二〇一五年の富士山だけを集めた特別展で、出展されていた竹内栖鳳の富士山がババロアのように偽物らしくて驚いた事があるのですが。

参考リンク:当ブログ記事:富士名品展

その時に出品されていた富士山が素晴らしかった横山大観も、同じようなババロア富士山を描いていて驚きました。

解説には 『 対象(富士山)を単純化した 』 と書かれていましたが、単純化したら偽物のように見えてしまうのですよね……。

和美が関西圏在住のためか富士山に全く愛着はないので、余計にそう感じるのかもしれません。

現住地は一応、富士山撮影の最南端記録がある県です。(2018年現在)

同じ大観でも ≪ 山に因む十題のうち霊峰四趣 ≫ など、他にもっと良い富士山を描いているのに、なんでこれを代表作品にした?と疑問です。

単純化した富士山の絵でも、≪ 霊峰十趣 ≫ の秋だけは良かったのですが、秋の方が断然良かったです。

5. 感想:良かった作品

展示替えによって前期、中期、後期とあり、 ≪ 生々流転 ≫ のところで 『 前期に行くべきだったかな 』 と書きましたが、後期展示の ≪ 迷児 ≫ が見られたのは良かったです。子供の周りに、キリスト、ブッダ、孔子、老子と四人の宗教家が集まっている絵です。

宗教観が薄まって曖昧になった現代を表しているそう。

木炭の黒一色で、綺麗でも華やかでもありませんが、心に残りました。

あとは ≪ 屈原 ≫ や ≪ 游刃有余地 ≫ も良かったです。

小品ですが、枝に雪が積もった ≪ 雪旦 ≫ が今回一番の好みでした。

6. 感想:謎の作品

大観展では最後の感想です。≪ 焚火 ≫ という作品が謎でした ……。

掛け軸三幅の作品で、真ん中はもちろん題名の焚火です。

両幅には中国っぽい服装の男二人が描かれているのですが、何かを企んでいるような、ニヤニヤ?した不気味な笑顔でした。

何か古典からの引用かと思いましたが、解説にも書いておらず……謎は謎のままです。

7. 感想:一般展示

次は、特別展のチケットで見られる常設展示の話。特集展示は写真家でした……。

日本の水俣病を取り上げた事で有名だそうですが、未だに写真の何が芸術に分類されるのかが分かりません。

Instagramにアップされている、現代画家のKAGAYAが撮った写真はさすがにKAGAYAらしい雰囲気だと思いましたが。

車のロードサービス会社であるJAFの情報誌に載っていた、動物写真コンテストの優勝作品が鉄道に撥ねられた鹿の死体で、「同じ写真を撮ったら誰でも優勝できるんじゃ?」と思ったのもあります。

写真家はW.ユージン.スミスという人で、第二次世界大戦や僻地医療など、社会問題を扱った人のようでした。

チッソと言えば、公民の授業で習った「過去の出来事」だと思っていたのですが。

2011年、新聞の一面に「チッソ分社化」というニュースが載り、まだ補填が終わっていない事に驚いた記憶が蘇ります。

特別展が横山大観だったので、常設展示にも横山大観や同時代の菱田春草ら画家の所蔵作品が展示されていました。

こちらの≪春風≫という作品が綺麗でした。

あとはピカソとマティスを中心とした展示も。

……両方とも父が好きな画家だなぁという感想が真っ先に出て来ます。

和美はパブロ・ピカソの苦手意識はかなり減りましたが、アンリ・マティスは今も少し苦手です。

……切り絵の連作≪ジャズ≫は好きですけれども。

なぜかピエト・モンドリアンが出ていて、洗練される前の古い作品が意外でした。

そんな辺りかなー。

工芸は分からないので省略。

8. 次回:東山魁夷

次の特別展は東山魁夷です。割と最近まで生きていた(1999年没)日本画家です。

平山郁夫と並ぶ巨匠……という印象です。

横山大観と同じく、『 好き嫌いに関わらず、基礎教養として見ておくべき人 』 という評に当てはまる人かと。

二枚で二千円のペアチケットが売っていたので、親に一枚売却しようかと悩みましたが、京都国立博物館の会員カードによる割引が効くので買っていません。

その次が藤田嗣治こと洗礼名:レオナール・フジタなので、通し券が欲しかったです……。

※藤田嗣治も苦手です。

この記事は美術館の感想です。

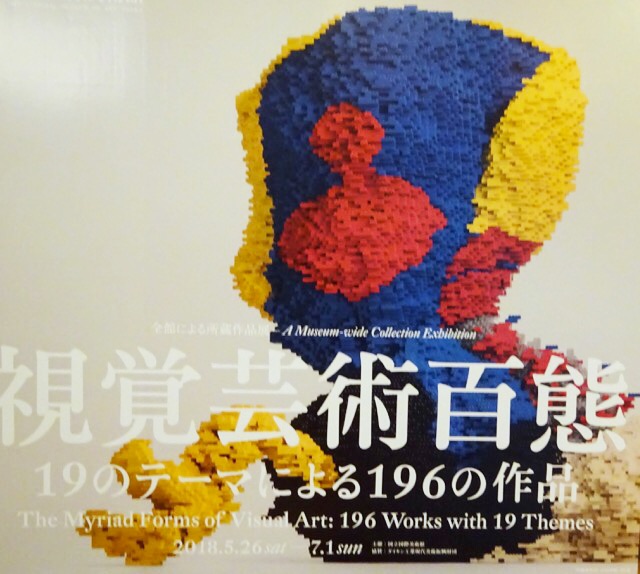

六月三十日に、国立国際美術館で開催されていたコレクション展 『 視覚芸術百態 』 を見ました。

前回の 『 トラベラー展 』 (当ブログ内過去記事)に引き続き、開館四十周年記念です。

検索したところ、インフォメーションに届け出るだけで写真撮影の許可証がもらえると初めて知りました ……。

下記の通り、一応規約があります。

和美の場合、後でブログ記事を書くのに作品名と題名を一致させるために使いたかっただけですし。

……あと、図録に載っていない方向からの写真が欲しかったという理由もあります。

【 追記 】

図録を見ていると、どこにも注記はありませんが、著作権の関係か掲載されていない作品が半分はあるようで……。

全作品の写真を撮影しておくべきでした。

ジャン•フォートリエがありました。

名前は記憶から飛んでいましたが、卵のような頭蓋骨の絵 ≪ 人質の頭部 ≫ はポスターに使われていたのでよく覚えています。

この国立国際美術館で特別展が開催されていて、最終日直前の水曜日に慌てて見に来たのです。

あと、兵庫県立美術館で開催されていたジョルジュ•モランディの瓶が並んだ静物画。

豊田市美術館まで見に行ったアルベルト•ジャコメッティ。

大阪市立美術館で開催されていた 『 こども展 』 に出展されていたパブロ•ピカソ。

と、他の美術館で開催されていた特別展で見た作品もいくつかありました。

(モランディだけは、ほぼ全て同じような静物画なので自信がありませんが……)

まずは岡崎乾二郎という人。

白い背景に絵の具を適当に散らした系の抽象画なのですが。

絵の具で下に絵を描いておいて、その上から白を塗って削ったのかな、と勘違いしてしまうほど綺麗に植物っぽく見えている部分があって不思議な感覚でした。

今回一番良かったのは、マイク•ケリーの≪シティ7-1(「 カンドール 」 シリーズより≫という立体作品です。

例によって初めて聞いた名前ですが、題名からしてシリーズもののようなので、他の作品も見てみたいです。

最初に挙げたポスターの作品は≪レゴ≫という題名で、そのままレゴを使って作られています。

裏側も綺麗に色分けされていました。

が……≪マリリン≫と今回初めて知った≪グレムリン≫という作品でした。

アンディ・ウォーホルもニキ•ド•サンファルと同じく、東京で開催された特別展を逃したので大半の作品を知りません。

一番好きなキャンベルスープ缶ではなくて残念でした。

……真面目に欲しいのですが、おいくら万円なのでしょうか。

追記:1缶だけなら300万円程でした。

人気作の≪マリリン≫は三作が出展されていました。

全十色の色違いのうち黒、赤、緑が人気作ですが、展示作は緑、青、ピンクでした。

図録にもデジカメにも記録がなく …… 緑があったのは覚えていましたが、黒や赤などではなく 『 ぼんやりした色 』 という記憶だったのですが、Twitterに写真が載っていて特定できました。

助かりましたが、撮影規約に違反しています。

近畿圏内で近現代美術というと、京都近代美術館は明治〜昭和辺りで国立国際美術館よりまだ古い年代。

国立国際美術館と近いのは、京都文化博物館がたまにヤノベケンジを扱っているのと、兵庫県にある横尾忠則現代美術館ぐらいでしょうか。

お金がなかった頃に音声ガイド借りるのをやめてから作品に向き合えるようになった気がするのですが、やっぱり現代美術は解説が欲しいです。

【 追記 】

記憶になかったのですが、音声ガイドもあったようです。

借りれば良かった……。

今回の 『 視覚芸術百態 』 も、もちろん図録を買えました。

が、会場に置いてある閲覧用の図録を読んだ限り、作品毎の解説が全くないようで困ります。

しかも著作権の関係か、図録に載っていない作品があると後から気づきました……。シンジラレナイ。

どうせ団体割引が効くので、コンビニの文字しか書かれていない前売り券は諦めて当日券を買う事にしました。

有効期限が一年間なので、そろそろ更新の事を考える時期に近づいて来ました。

京都府内のお寺や美術館などで割引が効くので京都国立博物館で入会しましたが、国立国際美術館の友の会の方が、特別展が一回は無料になる分合計金額では安いのかもしれません。

六月三十日に、国立国際美術館で開催されていたコレクション展 『 視覚芸術百態 』 を見ました。

前回の 『 トラベラー展 』 (当ブログ内過去記事)に引き続き、開館四十周年記念です。

【目次】

- 期待と結果

- 今まで知らなかった

- 作品と再会

- 印象に残った作品

- 一番好きな人

- 買い物

- また来ます

- 年間パスポートと友の会

1. 期待と結果

開館四十周年記念のコレクション展なので、国立国際美術館が所蔵するニキ•ド•サンファルの立体が出るかと期待していたのですが …… 出ませんでした。2. 今まで知らなかった

会場内で、美術館スタッフとも思えないような人達が 『 写真撮影許可証 』 というタグを首から下げて、スマートフォンで写真を撮っていたのに気がつきまして。検索したところ、インフォメーションに届け出るだけで写真撮影の許可証がもらえると初めて知りました ……。

下記の通り、一応規約があります。

- 一作品だけの撮影は著作権に関わるので、複数作品が写るように撮る

- 動画撮影は禁止

和美の場合、後でブログ記事を書くのに作品名と題名を一致させるために使いたかっただけですし。

……あと、図録に載っていない方向からの写真が欲しかったという理由もあります。

【 追記 】

図録を見ていると、どこにも注記はありませんが、著作権の関係か掲載されていない作品が半分はあるようで……。

全作品の写真を撮影しておくべきでした。

3. 作品と再会

ここからは作品の感想です。ジャン•フォートリエがありました。

名前は記憶から飛んでいましたが、卵のような頭蓋骨の絵 ≪ 人質の頭部 ≫ はポスターに使われていたのでよく覚えています。

この国立国際美術館で特別展が開催されていて、最終日直前の水曜日に慌てて見に来たのです。

あと、兵庫県立美術館で開催されていたジョルジュ•モランディの瓶が並んだ静物画。

豊田市美術館まで見に行ったアルベルト•ジャコメッティ。

大阪市立美術館で開催されていた 『 こども展 』 に出展されていたパブロ•ピカソ。

と、他の美術館で開催されていた特別展で見た作品もいくつかありました。

(モランディだけは、ほぼ全て同じような静物画なので自信がありませんが……)

4.印象に残った作品

ここからは印象に残った作品を挙げていきます。まずは岡崎乾二郎という人。

白い背景に絵の具を適当に散らした系の抽象画なのですが。

絵の具で下に絵を描いておいて、その上から白を塗って削ったのかな、と勘違いしてしまうほど綺麗に植物っぽく見えている部分があって不思議な感覚でした。

今回一番良かったのは、マイク•ケリーの≪シティ7-1(「 カンドール 」 シリーズより≫という立体作品です。

例によって初めて聞いた名前ですが、題名からしてシリーズもののようなので、他の作品も見てみたいです。

最初に挙げたポスターの作品は≪レゴ≫という題名で、そのままレゴを使って作られています。

裏側も綺麗に色分けされていました。

5. 一番好きな人

現代アートでは和美が一番好きな、アンディ•ウォーホルも出ていました。が……≪マリリン≫と今回初めて知った≪グレムリン≫という作品でした。

アンディ・ウォーホルもニキ•ド•サンファルと同じく、東京で開催された特別展を逃したので大半の作品を知りません。

一番好きなキャンベルスープ缶ではなくて残念でした。

……真面目に欲しいのですが、おいくら万円なのでしょうか。

追記:1缶だけなら300万円程でした。

人気作の≪マリリン≫は三作が出展されていました。

全十色の色違いのうち黒、赤、緑が人気作ですが、展示作は緑、青、ピンクでした。

図録にもデジカメにも記録がなく …… 緑があったのは覚えていましたが、黒や赤などではなく 『 ぼんやりした色 』 という記憶だったのですが、Twitterに写真が載っていて特定できました。

助かりましたが、撮影規約に違反しています。

6. 近代と現代の違い

国立国際美術館は名前に近代と入っていない割に、近畿圏内で一番の近現代美術館のような気がします。近畿圏内で近現代美術というと、京都近代美術館は明治〜昭和辺りで国立国際美術館よりまだ古い年代。

国立国際美術館と近いのは、京都文化博物館がたまにヤノベケンジを扱っているのと、兵庫県にある横尾忠則現代美術館ぐらいでしょうか。

お金がなかった頃に音声ガイド借りるのをやめてから作品に向き合えるようになった気がするのですが、やっぱり現代美術は解説が欲しいです。

【 追記 】

記憶になかったのですが、音声ガイドもあったようです。

借りれば良かった……。

7. 買い物

ちなみに今回最大の目的は、前回の特別展でああった 『 トラベラー展 』 の図録だったのですが、無事に買えました!今回の 『 視覚芸術百態 』 も、もちろん図録を買えました。

が、会場に置いてある閲覧用の図録を読んだ限り、作品毎の解説が全くないようで困ります。

しかも著作権の関係か、図録に載っていない作品があると後から気づきました……。シンジラレナイ。

8. また来ます

次回のプーシキン展の前売り券も買う予定だったのですが、『 前売り券は美術館内で売っていない。コンビニなどでのみの販売 』 という初めての経験をしました。どうせ団体割引が効くので、コンビニの文字しか書かれていない前売り券は諦めて当日券を買う事にしました。

9. 年間パスポートと友の会

昨2017年の十一月末に京都国立博物館で年間パスポートを買ったのですが、もう元は取れた気がします。有効期限が一年間なので、そろそろ更新の事を考える時期に近づいて来ました。

京都府内のお寺や美術館などで割引が効くので京都国立博物館で入会しましたが、国立国際美術館の友の会の方が、特別展が一回は無料になる分合計金額では安いのかもしれません。

カテゴリー

レコメンド

プロフィール

書いている人:七海 和美

紹介:

更新少な目なサイトの1コンテンツだったはずが、独立コンテンツに。

PV数より共感が欲しい。

PV数より共感が欲しい。