気ままな一人暮らしの、ささやかな日常

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

六月十六日、出掛けた先が花園ラグビー場の隣でした。

今年2019年の九月に迫ったワールドカップに向けて、ラグビー一色です。

こんにちは、和美です。

そんなラグビー場周辺の観光話です。

出掛けたきっかけはこちら。(当ブログ内過去記事)

ブライアン・ウィリアムズ展に行きました

【目次】

- 興味を抱いた理由

- きっかけ

- お勧めの試合

- 出場国説明

- 花園ラグビー場

- おまけ

1. 興味を抱いた理由

まずはラグビーに興味を持った理由から。対外的には、ラグビーは前回の2015年ワールドカップイングランド大会で活躍した五郎丸選手から、と言っています。

が、正しくは五郎丸選手がヤマハ発動機に所属していたからです。

今は資本関係も何もない兄弟会社ですが、ヤマハ発動機は、ヤマハ(楽器の方)から分離した会社です。

2. きっかけ

花園ラグビー場の周りに数店舗ある、ラグビー専門店の一店に立ち寄りまして。

パズル、Tシャツ、クリアファイルなど、色々売っていたグッズの中から、悩んだ末に普段から使えそうなタオルハンカチを買いました。

日本代表のグッズは既に手に入りにくくなっているそうです。

お店の方に、「 ワールドカップのチケットって売れ行きどんな感じなんですかね?」と無知を晒け出したところ、色々教えて頂けました。

他のお店で、同じタオルハンカチが三百円安く売っていましたが、差額分の話は聞けたと思っています。

3. お勧めの試合

東大阪市にある花園ラグビー場が一番近いので、花園ラグビー場に限った話です。静岡県では日本戦以外のチケットの売れ行きが良くないとはニュースで聞きました。

花園ではトンガ以外そんなに混まなさそうとの事です。

お店の方に伝えた和美の現状は

・ラグビーを全く見た事がない。

・日本戦でなくて構わないから、ワールドカップでどこかの試合を見てみたい。

以上です。

結果、まずは八月三日に開催される日本対トンガ戦をお勧めされました。

その次が八月十日から始まるトップリーグの試合。

トップリーグ戦はナイターで二週間続き、一部指定席ですが、他は自由席で一席二、三千円。

この二つを見たら楽しめるそうです。

特にトップリーグ戦がお勧めとの事。

ワールドカップもトンガ戦以外は混雑しないそうです。

…… 双眼鏡、いるよなあ ……。

奈良県の実家に住む父親が 「ルールがよく分からない 」 と言いつつワールドカップには興味津々なので、唆したらチケットを買ってもらえないかなぁ、なんて思わなくもないですが。

※ 自営業なので和美と休みが合わないため多分無理。

ちなみに関連ニュースを見ていると、現在日本にあるトップリーグは 『 二年後のプロリーグ発足を目指している 』 つまりプロリーグではないそうで …… 不思議です。

4. 出場国説明

花園ラグビー場から駅までの帰り道、街灯に書いてある出場国の説明を読んでいました。

本当は写真を撮りたかったのですが、街灯に沿った円柱形なので、一枚に文字が入り切らず諦めました。

どこかに元の文章が載っていると思いたいです。

追記:ありませんでした!泣きたい。

比較的読みやすかったページをリンクしておきます。

出場国一覧:朝日新聞

当日にMastodonでトゥートした文章をまとめて転載しておきます。

出場国でも印象に残っていない、トゥートしていない国もあります。…… 日本とか。

フランスはすごく強く、フランスのプロリーグは観戦券の売れ行きが最も良いそうです。

アメリカがすごく弱く、プロリーグの発足も遅かったというのは意外に思いました。

前述の通り、日本にはプロリーグがないので、似たような状況だったのでしょうか。

南アフリカが 「 初の自国開催、初出場で初優勝して映画化 」と書かれていたので、よほど開催国に困っているのか?と勘ぐってしまいました。

日本もラグビーは全く人気ありませんでしたしね。

『 インビクタス/負けざる者たち 』

原作はジョン・カーリンのノンフィクション小説。

邦訳あるかな ……。

検索したところ、1995年開催の第三回までは人種隔離政策で出場出来なかったものの、『 世界最強チーム 』 という呼び名があったそう。

ちなみにイタリアは弱いのに人気あるそうです。

…… 地元人気だけはあるとかなのでしょうか。

ジョージア ( 旧グルジア ) は、フランスリーグに所属する選手も多いのに、今までのワールドカップは全て予選敗退との事 ……。

チームの統制が取れていないとかでしょうか。

アイルランドは『 魂のラグビー 』 という評価があるそうで、欧州六ヶ国のラグビー大会 『 シックスネイションズ 』 では全戦優勝を果たしたとの事。

文章があまりに格好良かったので写真を撮ってみましたが …… ご覧の有様です。

プール戦は予選みたいなものだと思っていたのですが、アルゼンチンがプール戦全勝とあったので調べたところ。

勝ち抜きではない予選リーグで、総当たりが用いられる事もあるとか。

日本はホストなので出場が決まっているのかと思っていたのですが。

前回の2015年イングランド大会のプール戦四組で上位三位に入った、合計十二チームのうちの一つだそう。

2019年日本大会では一プール五ヶ国で構成されています。

…… これで前回大会が惨敗だったらどうなっていたんでしょうか ……。

5. 花園ラグビー場

花園ラグビー場で撮った写真をここでまとめて貼っておきます。カウントダウンです。

サポーターのNMB48の写真が入ったバージョンが近鉄百貨店阿倍野本店や近鉄鶴橋駅にもあります。

百日前には記念イベントがあったそうで …… 見てみたかったです。

ワールドカップのマスコットキャラクターは初めて見ました。

愛知万博、長野五輪は可愛かったのに、近年不細工なキャラクターが増えましたね ……。

東花園市のトライくんは普通に可愛いと思います。

こちらはワールドカップ開催を記念して作られた、ラグビーボールをかたどった記念碑です。

最初に見た時は斧かと思いました。

6. おまけ

花園は近鉄ライナーズの本拠地で、高校ラグビー全国大会が開催されているラグビー場です。…… 良いですね、他のチームの試合を邪魔しないって!!!(実例:甲子園)

ラグビー型の和菓子が売っていたので買いました。

白餡かな?

PR

六月十六日、東大阪市民美術センターで開催されていた、ブライアン・ウィリアムズ展を見に行きました。

最近、知らない画家の特別展が多いですね。

こんにちは、和美です。

今回も美術館の鑑賞記事です。

【目次】

- きっかけ

- 画家略歴

- 特別展の感想

- 会場周辺

1. きっかけ

どこかの美術館でチラシをもらって来て、行けたら行こうかな、と思っていたうちの一枚です。

会場の東大阪市民美術センターには行った事がありませんでしたが、比較的近く、最終日になったので慌てて行きました。

2. 画家略歴

ブライアン・ウィリアムズは初めて知りました。特別展の最初に書かれていた略歴が 『 アメリカから卒業旅行の世界一周で日本に立ち寄って、そのまま定住した 』 から始まっていまして。

「どうせ東京だろうけど、どこ在住なんだろう?」 と思いました。

続きを読んだら、『 家を念願の滋賀県のヨシで茅葺にした 』 や『 佐川美術館で特別展開催 』 など、滋賀県の琵琶湖畔周辺と思わせる文章が続いたので好感度が上がりました。

挨拶によると、会場の東大阪は、『 四十四年一緒に過ごしている連れ合いの出身地 』 との事。

『 連れ合い 』 という表現を選んだところが翻訳ではなく、日本語が母国語でもない人だなと感じました。

絵を、板を曲げて歪めた曲面に加工したキャンバスに描くのが特徴ですが、必然性が全く見当たらず、なぜ始めたのかの解説もなかったのが不思議です。

後述の事情で検索した時に出てきたニュース記事に、理由が載っていました。

元記事サイト: 東大阪でブライアン・ウィリアムズさん特別展:Yahoo!ニュース

「人間の視野は球体的に感じている。体の感覚も球体。画面を曲げればそれを表現できるのでは」とひらめき、紙を曲げてみたところ、「臨場感が違う。これは面白い現象だ。曲げることによって球体の感覚と目の動きの2つを表現できる」と実感したという。

人の視野とは違う方向に曲げている作品が多かったので何だかなぁ、と思いました。

3. 特別展の感想

最初に展示されていた自画像が普通というか、あまり上手いとは感じられなかったのが驚きです。

≪ 六甲アイランドの夕 ≫ という夜景が一番好みでしたが、図録も絵葉書もありませんでした ……。

チラシの裏に載っている作品のはずですが、なぜか作品名が書かれておらず、検索しても出て来ないので特定できません。

感性がやっぱり外国人だな、というか日本人ではないように感じました。

特別展の図録がなかったのと、チラシを断ったら出品目録ももらえなかったのは残念でした ……。

良かった作品をチェックしながら見るので最初に欲しいのです。

他に良かったのは、≪ 琵琶湖展望月の出 ≫ という夜景と、≪琵琶湖展望日の出 ≫ という朝、≪ 仁王 あ ≫、≪ 仁王 うん ≫ という阿吽の金剛力士像です。

清水寺で開催された特別展の記録映像が流れていました。

清水寺の法被を着た職員の方が、絵を素手で触っていた事に気付いて驚愕しました。

運んでいる最中には画面に顔も擦れていて …… せめて美術の素養がある方に対応してほしかったです ……。

会場内で流される映像はテレビ局などの高画質カメラで撮影された作品が多いのですが、画質が悪かったので驚きました。

4. 会場周辺

会場の東大阪市民美術センターは、花園ラグビー場の手前にあります。

なので、今年開催されるラグビーワールドカップ日本大会一色です。

素晴らしいですね。

立っていた幟に書かれているのが 『 四年に一度じゃない、一生に一度だ 』 と、来年開催されないかもしれない地方イベントを全力で煽りにかかっている感があってすごく好きです。

ちなみに周辺の細かい話は別の記事にします。

五月三十一日、用事で奈良に行ったついでに、去年逃してしまった秘仏公開を見ました。

こんにちは、和美です。

今回は璉珹寺の拝観感想記事です。

【目次】

- きっかけ

- 漣珹寺

- 秘仏公開

- 御朱印とお茶

- 余談

1. きっかけ

二年ほど奈良市郊外に住んでおり、駅から家まで歩く途中に『 秘仏公開 女人裸形阿弥陀像 』 と立て看板が設置されていました。

期間は五月の丸一ヶ月間、家から徒歩圏内。

いつでも行ける、と思っていたらさにあらず、気づくと終わっていました。

という去年の失敗を覚えていたので、翌年の今年、五月一日に引っ越しはしたものの、最終日に何とか行けました ……。

同じ日に行った他の美術館はこちら:奈良市 杉岡 華邨書道記念美術館に行きました

2. 璉珹寺

飛鳥時代からの古いお寺ですが、宗派は当初の法相宗から浄土宗に変わり、今は浄土真宗遣迎院派という天台宗系統のお寺だそう。

…… 浄土真宗本願寺派 名古屋別院が別の宗派から転派したと聞いた時にも思いましたが、檀家さんやご家族からの反対はなかったのでしょうか。

璉珹寺は脇侍がいるものの、ご本尊が秘仏の阿弥陀如来で浄土真宗という名前なので、浄土真宗本願寺派から分裂したのかと思っていたのですが。

検索したところ、浄土真宗遣迎院派というのは、天台宗から分離独立した一派のようです。

ちなみに浄土真宗は、阿弥陀如来を単体でご本尊とし、脇侍と呼ばれる他の仏様はいません。

璉珹寺では、脇侍が観音菩薩と勢至菩薩で、いずれも明治時代に国宝の指定を受けた、今は重要文化財です。

観音菩薩は平安時代の一木造りによる美しい仏像ですが、勢至菩薩は後世に観音菩薩に合うように作られたそう。

重要文化財に指定されている通り、頑張って作られているようですが、観音菩薩に比べると技量は少し劣るとの事。

五月上旬には色々咲く庭も綺麗だそうです。

3. 秘仏公開

さて、本題の秘仏。奈良県指定有形文化財の指定を受けています。

裸形像は鎌倉時代に流行したものの、遺例は少ないそう。

『 女人裸形 』 という割には上半身だけで胸の膨らみもさほどなく、下は茶色い服。

正直、なぜ女人だと判断したのか不思議に思うほどでした。

まあ白木なのが女性らしいと言われればそうかもしれませんが ……。

暗い本堂でお話を聞いたところによると、下半身に身につけているのは、なんと西陣織の袴。

一般参拝客は見られませんが、その下は全裸だそうなので、性別は確実に女性だと分かるのでしょう。

今は毎年五月に一般公開されていますが、昔は五十年毎、袴を履き替える年にだけ公開していたそうです。

前回が平成十年だったので、次は令和二十九年でしょうか。

女性の仏様なので、袴の履き替えは未婚女性が担当する事と決まっていて、前回の平成十年は、高校生と大学生だったお寺の住職さんのご令嬢お二人が行ったそう。

…… 胸も隠して差し上げてください ……。

別室で公開されている、平成十年まで履かれていた西陣織の袴も見てきました。

写真は撮れませんでしたが、毎回同じ柄で、朱雀、玄武、青龍、白虎が描かれているそう。

…… 説明を受けないと分からない柄です。

4. 御朱印とお茶

秘仏公開の後、本堂とお座敷を結ぶ渡り廊下で、絵葉書と御朱印が販売されていたので御朱印を買いました。

御朱印は印刷かと思ってしまいましたが、別紙に書き置きされているタイプです。

そして、令和元年お祝いの限定御朱印は目の前で売り切れました ……。

さすが最終日。

「 来年も作ります 」 と仰っていましたが …… 来年まで覚えて頂けているとは思えません。

それにしても、貼り付け型の御朱印って、参拝者の御朱印帳のサイズを考慮していないんですね。

とりあえず御朱印帳に挟んで持って帰り、縦が長かったので、家で文字の入っていない場所を折って貼り付けました。

…… 和美が持っている御朱印帳より小さいサイズも出ていた記憶がありますが …… 文字がはみ出てしまう可能性もありそうです。

お座敷にお茶とお菓子のセットがあったので、枇杷茶をお願いしました。

他に二種類選べました。

美味しかったので、実家に生えている枇杷でも一度作ってみたいです。

お菓子は落雁でした。

落雁は中に粒あんが入っていて残念でした ……。

というか、落雁は中に何も入っていないものだと思っていました。

5. 余談

この日は元の部屋の鍵引き渡しでした。拝観の後に時間が空いたので、寂れているせいか人気の雑誌も売れ残っている本屋さんに行ったら、探していた漫画を二冊も見つけて驚きながら買いました。

ありがとうございます。三省堂書店様。

残念ながら、目当ての雑誌は見つかりませんでした。

五月二十九日の水曜日、奈良国立博物館で開催されていた藤田美術館展を見た( 当ブログ内過去記事 )後、奈良県立美術館で開催されていた、『 ヨルク・シュマイサー 〜 終わりなき旅 〜』 展を見に行きました。

こんにちは、和美です。

今回も美術館鑑賞記事です。

【目次】

- ヨルク・シュマイサー

- 特別展の感想

- ミュージアムショップ

1. ヨルク・シュマイサー

ヨルク・シュマイサーは、今回の特別展で初めて名前を知りました。エッチングが中心の版画家です。

ドイツ出身、京都に留学して奈良に惹かれ、美術学校に招聘されてオーストラリアに移住しました。

奥さんが奈良県出身だという理由はあるのでしょうが、外国人への対応は京都の方が慣れていると思うので、元奈良県民としてはよく住んでいられたなぁと驚きます。

作品に自分の頭文字からとった 『 JS番号 』 という通し番号をつけていたそう。

…… バッハ作品番号を想起させますね。

あれはファンが勝手につけたものですが。

本人が、「 版画の技法ではなく、作品そのものに注目してほしい 」 と考えていたとの理由で、特別展の作品制作方法には 『 エッチング 』 以上の詳細が書かれていないのですが。

この注意書きで、エッチングの中にも複数種類あると初めて知りました。

ちなみに図録では、ほとんどの作品でエッチングとアクアチントなどいくつかの技法が併記されていました。

一般的なエッチングの他に、ディープ・エッチング、ソフト・グラウンド・エッチング、リフト・グラウンド・エッチング( シュガー・アクアチント )があるそう。

参考:コトバンク:エッチング

あと、本人が作った技法解説書には、エングレーヴィング、ドライポイントなども載っていました。

2. 特別展の感想

ポスターに使われていた絵は ≪ 奈良、東大寺 ≫

ですが、真ん中にある割と大きな空白に文字が入れられていたせいで、原画を見たら物足りない雰囲気になってしまいました ……。

よく見ると、周りにも中心にも別の色で様々な物が描かれているのですけれども。

最初に参考写真として東大寺の腕章をつけてスケッチするシュマイサーの写真が展示されていたのに、その時に使っていたスケッチブックの展示はかなり後の方だったので、スケッチブックの解説にあった 『 当展覧会冒頭の写真 』 となかなか結びつかなくて悩みました。

( 結局二周見ました )

同じエッチングの版に手を加えてシリーズにする事が多く、≪ 京都清水寺 ≫ では四季が表現されていました。

冬が一番綺麗です。

建物では、≪ 故宮の門 ≫ も素晴らしかったです。

あまり心に響く作品はなかったのですが、英語で細かい文字が書かれた精密画のシリーズがありまして。

擦った作品で英語が正しく読めるように、銅版にわざわざ鏡文字で直接文字を書いていたという解説には驚きました。

オーストラリアに移住した後、南極もシリーズで描かれていて、中でも ≪ デーヴィス基地付近 I ≫、シリーズ ≪ ビッグ・チェンジズ ≫ の一枚目が好きです。

最後の方にあった真冬の山形のシリーズ ≪ 黒川能 ≫ は黒と白のコントラストが素晴らしかったです。

3. ミュージアムショップ

買った図録に、一般流通書籍である事を示すISBNが書かれていて驚きました。なお、図録は先に開催された巡回展とこの特別展のために制作されたようです。

以前にこの奈良県立美術館で開催された特別展でガラスペンを買ったのですが。

誤って踏んで割れてしまい、買い直そうかと思っていたのに、なぜか販売されていませんでした ……。

その時に売っていて悩んだ呉竹のカラーペンもなくなっていたので、商品を入れ替えたのでしょうね。

代わりに、最近欲しかった罫線のない一筆箋が買えました。

五月三十一日、用事で奈良に行ったついでに、ずっと気になっていた奈良市 杉岡華邨 記念書道美術館に行きました。

こんにちは、和美です。

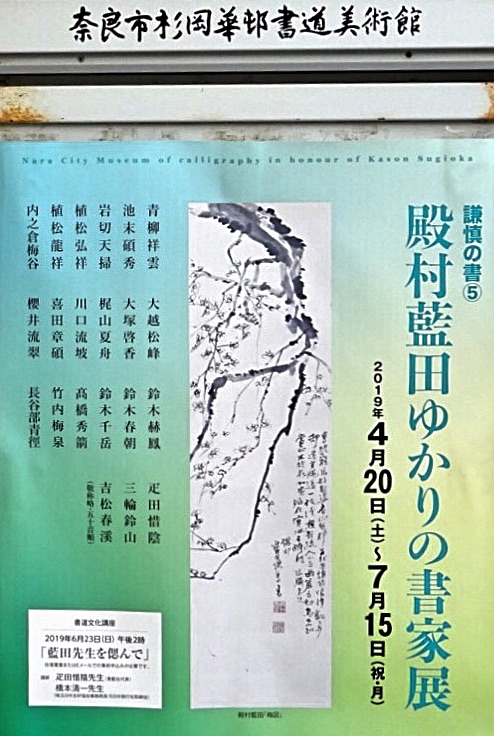

今回は特別展『 殿村 藍田ゆかりの書家展 』と常設展の感想記事です。

二年ほど奈良市郊外に住んでおり、買い物や外出の帰りに近鉄奈良駅の周辺を歩くと、色々と美術館や観光施設があります。

中でも、駅から家までの帰り道の途中にある、奈良市 杉岡華邨 記念書道美術館が気になっていました。

書道の良さが全く分からないので行きそびれていたのですが、ちょうど開催中の特別展のポスターが、絵の横に賛のような文字が書かれた掛け軸だったのでつられてしまいました。

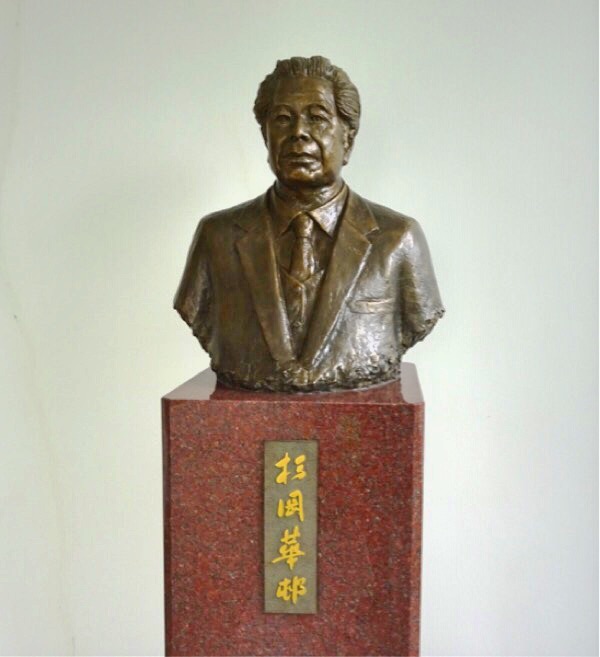

奈良市 杉岡華邨 記念書道美術館は、奈良市に住んでいた書道家:杉岡 華邨の存命中に作られた、書道専門の美術館です。

初代館長も務めたそう。

奈良万葉博物館の石碑の文字も揮毫したそうです。

今回の特別展は『 殿村 藍田ゆかりの書家展 』です。

参考作品として展示されていた、藍田本人の絵 + 書一作品以外に絵画要素は何一つありませんでした ……。

展示品は、殿村 藍田の直接の教え子二十一人から一作ずつ書き下ろしてもらった新作のようです。

無料の展示会ではよく見ますが、有料の特別展で、作家本人のコメントが寄せられているのは珍しいですね。

常設展用の入口に、挨拶のような紹介文が掲示されていまして。

展示作品の説明も紹介文に書いてあり、室内の作品と往復しながら見る羽目になりました。

ちなみに和美は知識も美的感覚も足りないので、説明を読んで作品を見てもよく分かりませんでした ……。

書を見た時に、流麗や立体的や絵画的などと感じられる感性が欲しいですね。

各地の美術館と博物館は見習ってほしいです。

所蔵品の絵葉書は、どれが展示されていた作品なのか見分けがつかなかったので諦めて、図録だけ買いました。

こんにちは、和美です。

今回は特別展『 殿村 藍田ゆかりの書家展 』と常設展の感想記事です。

【目次】

- きっかけ

- 奈良市 杉岡華邨 記念書道美術館

- 特別展の感想

- 常設展の感想

1. きっかけ

二年ほど奈良市郊外に住んでおり、買い物や外出の帰りに近鉄奈良駅の周辺を歩くと、色々と美術館や観光施設があります。

中でも、駅から家までの帰り道の途中にある、奈良市 杉岡華邨 記念書道美術館が気になっていました。

書道の良さが全く分からないので行きそびれていたのですが、ちょうど開催中の特別展のポスターが、絵の横に賛のような文字が書かれた掛け軸だったのでつられてしまいました。

2. 奈良市 杉岡華邨 記念書道美術館

奈良市 杉岡華邨 記念書道美術館は、奈良市に住んでいた書道家:杉岡 華邨の存命中に作られた、書道専門の美術館です。

初代館長も務めたそう。

奈良万葉博物館の石碑の文字も揮毫したそうです。

3. 特別展の感想

今回の特別展は『 殿村 藍田ゆかりの書家展 』です。

参考作品として展示されていた、藍田本人の絵 + 書一作品以外に絵画要素は何一つありませんでした ……。

展示品は、殿村 藍田の直接の教え子二十一人から一作ずつ書き下ろしてもらった新作のようです。

無料の展示会ではよく見ますが、有料の特別展で、作家本人のコメントが寄せられているのは珍しいですね。

4. 常設展

二階建ての建物の二階が杉岡 華邨の作品を展示する常設展の会場です。常設展用の入口に、挨拶のような紹介文が掲示されていまして。

展示作品の説明も紹介文に書いてあり、室内の作品と往復しながら見る羽目になりました。

ちなみに和美は知識も美的感覚も足りないので、説明を読んで作品を見てもよく分かりませんでした ……。

書を見た時に、流麗や立体的や絵画的などと感じられる感性が欲しいですね。

5. ミュージアムショップ

ミュージアムショップという程大きくもありませんが、小さな美術館なのに、受付にしっかりと特別展の図録と所蔵品の絵葉書があって驚きました。各地の美術館と博物館は見習ってほしいです。

所蔵品の絵葉書は、どれが展示されていた作品なのか見分けがつかなかったので諦めて、図録だけ買いました。

五月二十九日水曜日に、奈良国立博物館で開催されていた 『 国宝の殿堂 藤田美術館展 〜 曜変天目茶碗と仏教美術のきらめき 〜』 展に行きました。

こんにちは、和美です。

そんな美術館の鑑賞記事です。

【目次】

- 藤田美術館

- 特別展の感想:1. 曜変天目編

- 特別展の感想:2. その他編

- 常設展の感想

1. 藤田美術館

今回の特別展は全て、大阪市にある私設美術館、藤田美術館の収蔵品です。大規模改修中のため、収蔵品が奈良国立博物館で公開になりました。

国宝を最も多く収蔵している私設美術館として有名だそうです。

今回は国宝が九件出品されていて、目玉は表題にある曜変天目茶碗。

茶道でお茶を飲む時などに使われる、大きめのお茶碗です。

内外に名前の由来にもなった 『 曜変 』 と呼ばれる青い斑文が出来るのが特徴。

中国の南宋時代に作られたらしいという事しか分かっていませんが、完全な形の物は全て日本にあり、いずれも国宝に指定されています。

収蔵元は東京の静嘉堂文庫、滋賀県の大徳寺龍光院、大阪の藤田美術館。

滋賀県はMIHO MUSEUMで特別展があり、ちょうど一ヶ月間ほどは史上初の同時公開がされていました。

藤田美術館は今回の特別展で初めて写真を見ましたが、展示室に飾られていたライオンの絵が竹内 栖鳳に見えて驚きました。

現住所から徒歩圏内なので、こんな態度の悪い博物館ではなく、元の美術館で見たいです。

2. 特別展の感想:1. 曜変天目編

会場到着後は、真っ先に曜変天目の最前列を見るための列に並びました。

曜変天目の感想が異様に長くなったので章を分けます。

入口に最大八十分待ちと書かれていたのですが、並んだ時点で十分追加されているので係員の虚偽説明ですね。

曜変天目茶碗が出土品ではなく伝世品だという事に驚きました。

茶碗なのでそんなに古くもないのかなと思いましたが、欠片は時々中国で出土するそうなので不思議です。

三碗しか残っていない理由は、実は中国では忌み嫌われていたという珍説まで浮上したようですが。

この説は南宋の宮廷関連遺跡から破片が見つかったため完全否定されています。

実は制作当時から割と技術が必要だったとか、そもそも作れる人が一人しかいなかったという可能性も充分考えられると思います。

技術方面では、冷戦時代にロケットを飛ばせる技術を持った科学者はアメリカに一人、旧ソ連に一人しかいなかった、という話もありますし。

三碗も日本にあると言いますが、完全な形で残っているのが世界に三碗しかないので、誰かが偶然作れただけという可能性は捨て切れません。

並んでいる最中に他の展示品が見られるかなと思っていたのですが、説明が列からは絶対に見られない場所にしかなく、時間を潰すための説明文も少ないのでがっかりしました。

曜変天目は三碗とも写真でしか見た事がなく、本物を見るのは今回が初めてです。

個人的に、写真で見る限りでは静嘉堂文庫所蔵が一番綺麗ではないと思っていて、世間一般の評価が気になっていたのですが。

ニュース記事で

という表記を見つけて驚きました。

静嘉堂文庫美術館が展示する曜変天目茶碗は『 稲葉天目 』 の通称がある。

三点の中でも特に斑文と虹彩が鮮やかに出ているため、最も華やかな美しさを持つとされ、「 天下第一の名碗 」「 小碗の中の大宇宙 」とも呼ばれる。

斑文がはっきりしているのが苦手です。

見込と呼ばれるお碗の内側は単眼鏡でじっくり見られましたが、光源の影響で外側に散る曜変が全く分からなかったのが残念です。

図録の解説によると、

との事。

一見、最も控えめな印象を与える。

( 中略 )

高台のつくりは極めて丁寧であるが、高台畳付の幅が細く、繊細さを感じさせる。

なお、以下の自慢に気分が悪くなったので晒し上げておきます。

…… それをできる立場にいる人ってこの世に何人いるんでしょうね!

自然の光が柔らかく差し込む中、掌でゆっくりと回しながら見込を覗く時に見える景色こそ、曜変天目最大の醍醐味であろう。

見終わった後も、係員が音楽再生機のように 「 待ち列が大変長くなっております 」 を連呼していたのですが、和美が並び始めた時より列は短くなり、待ち時間が一時間を切っていたので、状況が見えていないなと感じました。

3. 特別展の感想:2. その他編

ここからは曜変天目以外の感想です。

京都国立博物館 『 国宝 』 展で見た、二度目の ≪ 油滴天目茶碗 ≫ も出品されていました。

黒地に白の斑文なので曜変天目茶碗に比べると地味な扱いですが、こちらも綺麗です。

途中で良かったのは、≪ 玄奘三蔵絵 ≫ の巻第三、四。

雪の峠を越えて死人が出たという悲惨な場面ですが、雪が綺麗でした。

ちなみにこちらも国宝。

個人的に一番良かったのは、 室町時代の ≪八大龍王尊像 ≫ と ≪ 十六羅漢図 伝顔輝 ≫ です。

仏教美術は苦手なのですが、すごく綺麗で幸せでした。

≪ 十六羅漢図 伝顔輝 ≫ は作品表記としては一つですが、十六幅の掛軸が全て一度に展示されていてじっくり堪能できました。

第二展示室で、中国人に「そのパンフレット( 出品目録 )はどこで配られているの?」と聞かれて、中学英語と中国英語とgoogle翻訳でしばらく通じないやり取りをした後、面倒になって場所を案内しました。

第一展示室と第二展示室の間に置かれていたため近く、機嫌も良かったので今回は構いませんが、出品目録の置き場はもっと目立たせるべきです。

通称 『 五月一日経 』 と呼ばれる写経が展示されていたのですが、その通称だけで覚えて「 過去にも見たな?」と思っていたら、今回では ≪ 仏本行集経 ≫ と ≪ 放光般若経 ≫ の少なくとも二種類が同じ通称で呼ばれている事を知りました。

奈良時代に光明皇后が写経させたお経なので、同じ日付が書かれたお経が何種類もあるのでしょうか。

解説によると、正倉院や東京の根津美術館などにあるそう。

…… つまり和美が過去に見たのは 『 正倉院展 』 で、天皇家由来の伝世品を正倉院が放出した可能性が最も高いという事ですね。

≪ 紫紙金字華厳経巻第二十七 ≫ という、銀で罫線を引き、金字の写経が十行で途切れた経巻があって驚きました。

…… 志半ばで亡くなったのでしょうか。

4. 常設展の感想

常設展は正式名称 『 なら仏像館 』 と言います。

本体から欠けた手先など、残欠だけの個人コレクションがありました。

案外、日本中の仏像と合わせたらどこかにぴったり合う元の仏像があったりするような気がします。

さすがに同じ奈良国立博物館内の仏像とは合わせていると思いたいですが。

ずっと寄付されたのだと思い込んでいたら、寄託(預けている)されているだけだそうです。

新収蔵ですごく印象的な仏像があった気がするのですが、会場に出品目録がなく、公式サイトで調べても分かりませんでした。

チューリップを持った仏像があったので不思議に思っていたのですが。

よく考えたらチューリップではなく蓮だったのでしょうか。

五月三十日木曜日、JR難波駅からほど近いホテルモントレの中にある、山王美術館で開催中の 『 開館十周年記念 フランス近代美術館 』 展に行ってきました。

こんにちは、和美です。

美術館は最低限、土日祝日に開館すべきだと思います。

そんな美術館鑑賞記事です。

【目次】

- きっかけ

- 山王美術館

- 感想

- 次回開催

1. きっかけ

五月中に行きたい場所は、以下の合計四件。- 奈良 杉岡華邨 書道美術館

- 璉珹寺:秘仏公開

- 山王美術館

- 造幣局博物館

造幣局博物館は六月末まで開催。

山王美術館は七月末までの開催ですが、土曜日も日曜日も閉館です。

次の平日休みは七月十五日にある海の日だけなので、今日行かないと時間がない。

と、お昼過ぎに気がつき、予定を変更して行く事にしました。

2. 山王美術館

山王美術館は、大阪ミナミ、JR難波駅の近くにあるホテルの館内美術館です。

ほぼ全て館蔵品展のような気がします ……。

元は土日休みではなく常識的な休館日の、普通の美術館でした。

が、今年二〇十九年の一月、突然 『 一年間の告知が終わったため 』 と美術館としてもホテルとしても非常識な土日休みに変更になりました。

二〇十八年の三月に行った時、係員から何も言われませんでしたよ。

ちなみに原因は、美術館の前にある結婚式専用の教会の予約が多いため。

美術館開設時の失敗という反省も、移転するという改善予定も何一つないようです。

着いてから気づいたのですが、館蔵品展なのに入館料が千円と高額でした。

館蔵品展は平均的に安く、七百円までが常識だと思います。

平日日中のみの開館なので入館者も少なく、高額にしないと元が取れないのでしょうね。

平日の真昼間なので当然、入館者は和美一人しかおらず、監視がずっと後ろを着いて来てすごく気分が悪かったです。

3. 感想

気を取り直して、館蔵品展の感想を。

藤田嗣治やミレーなど良い作品もありましたが、『 フランス近代 』 と括りが大雑把なので、『 人気がありそうな画家を集めただけ 』 という雰囲気が拭えませんでした。

オディロン・ルドンってあんなのだっけと思ったのですが、後半生の「 色彩と結婚した 」 (本人談)後の作品が好きではなかったのだと思い出しました。

ルドンは前半の白黒の時代が好きです。

( 過去に東京へ特別展を見に行きましたが、感想記事はありません )

年末年始に東京で開催していたピエール・ボナールの特別展に行こうかと悩んでいる、と美術好きな父に話した時、父が「 ボナールはあんまり好きじゃない 」 と言っていたのですが。

( そもそも会期期間を間違えていたため行けませんでした。巡回来い )

展示作品を見ていると、理由が分かった気がしました。

人物も背景もぼやけた雰囲気が陶板画のように感じてしまうのです。

ただ、オーギュスト・ルノワールですら最初期の作品なのか代表的な作品とは異なる雰囲気。

和美が好きなモーリス・ド・ヴラマンクも 「 あんな絵じゃない 」 と思ってしまったので、ボナールとは言っても代表的な雰囲気とは違う可能性が高いのですが。

公立の美術館ではない、個人蒐集の悪い点ですね。

ジャン=フランソワ・ミレーもクロード・モネもグワッシュか何かで、言われてみれば確かにミレーとモネっぽい気もしますが、洋画家が描いた絵の具ではないスケッチのような絵なので、雰囲気が全く違いました ……。

藤田 嗣治は、京都国立近代美術館の特別展でポスターに使われていた、肩に猫がよじ登っている椅子に座って机に向かう自画像がありました。

代表的な乳白色の時代とその後の円熟期の作品があり、円熟期は背景も人もしっかり塗られていてはっきりした絵になっているのが好きなんだよな、と自分の好みを分析していました。

藤田 嗣治といえば乳白色の時代が有名ですが、背景も人も両方ぼんやりした白なのでいまいちはっきりしないのに、人の輪郭線が黒でくっきり書かれているので背景に溶け込みもしない、という事に気がつきました。

4. 次回開催

次も同じく館蔵品展の日本画です。入館料は引き続き千円、今まで通り図録も出ない。

チラシを見る限り、和美が一番好きな日本画の竹内 栖鳳はいない、というので悩んでいます。

年末年始の休みは他の美術館に比べると短いですが、ホテル館内美術館なのに大晦日と元日が休館なのが逆に不思議です。

まあホテルのくせに土日が休館なので前回の小磯良平は来られませんでしたし、告知もせずに土日が休館に変わったので山王美術館が大嫌いになったのですが。

美術館の前の教会が混むなら、場所を移転するか美術館を潰すかはっきりさせるべきだと思います。

全て館蔵品展なので展示替えに時間は掛からないのに、特別展の間が一ヶ月程休館なのも解せません。

解説も絵葉書も展覧会の内容が決まった時に作れるので、やる事は本当に作品の入れ替えだけですし。

二月に開館していたら前回は来られたのです。

まだ美術館を出てもないのに展示室に行く扉を勝手に閉められたので、「 出品目録を見ていたらやっぱりもう一周したい 」が出来ないので、なおさら損している気分になりますね。

五月二十六日日曜日、白鹿酒造博物館美術館で開催されていた、『 さくら百色 』 という特別展に行きました。

こんにちは、和美です。

方向音痴で迷いました。

そんな美術館の鑑賞記事です。

【目次】

- きっかけ

- 白鹿酒造記念博物館

- 特別展の感想

- 日本の桜百選

- ミュージアムショップ

- 余談

1. きっかけ

正式名は『 第五十三回西宮さくら祭協賛 二〇一九年春季特別展 笹部さくらコレクション さくら百色 』 です。会期終了間際、各地の桜も散り切った五月末に、iPhoneアプリ 『 チラシミュージアム 』 で知りました。

ちょうど伊丹市立美術館に行く予定があったので、一緒に行こうと決めました。

参考記事:クルックシャンク展

2. 白鹿酒造記念博物館

特別展の正式名に『 第五十三回西宮さくら祭協賛 二〇一九年春季特別展 笹部さくらコレクション さくら百色 』とある通り、蒐集家の笹部 新太郎氏のコレクションです。

なぜこの博物館に所蔵されているかは不明。

入場券は白鹿酒造の酒造館との共通でしたが、酒造館に行く時間はありませんでした。

そもそも博物館に着いた時点で最終入館時間を過ぎていたのです ……。

ちなみに美術館は、閉館まで三十分を切るとゆっくり見ていられないという理由で、閉館三十分前を最終入館時間としているところが大半です。

その後に入れるかは美術館の受付の個別判断で、今回は 『 閉館まで残り三十分未満 』 という事を確認された上で入館しています。

朝出るのが遅かった上、乗り換えを間違えて電車を一本逃し、トドメに両方とも駅からが遠くて、迷って時間を無駄にしたのが反省点です ……。

朝は予定通り八時半に起きたのに、うっかりスマホでネットサーフィンしていたのが最大の失敗です。

毎年開催されているようなので、来年の桜の季節にはまた見に来たいなぁ……。

酒造館もですが、近隣に興味深い施設が色々あるようなので、次回は寄りたいです。

3. 特別展の感想

蒐集家の笹部氏は桜が好きだったらしく、毎年桜の特別展が開催されているそうです。

蒐集家本人の購入メモが解説に添えられているのが面白かったです。

他に桜の特徴を書いた画家のメモを、笹部氏が手で書き写した文章の引用も解説にあったので、再版してほしいです。

桜の作品は結構多いですが、それを桜の品種で分けようという蒐集家の発想、桜の品種を描き分けようという画家の試みはすごいなと思いました。

和美は、「 花見といえば昔は梅だったのになぁ 」 と思ってしまうので桜はあまり好きではないのですが。

( 雪の中に咲いて春の訪れを告げる花として好まれたそうです )

ソメイヨシノではない地元の桜を見つけてからか、関西随一の桜の名所でもある造幣局の通り抜けに行ってからか、割と気にならなくなってきました。

でも富士山と桜を代表に「 日本人の心の故郷 」 のような呼ばれ方をする物は全て嫌いです。

( 田舎の田園風景もですね )

桜を品種毎に見ていくと、幹の描き方が下手な人がいて微妙な気分になりました ……。

黒々とした幹が好きです。

≪ 名桜五種図 ≫ など、複数品種の桜を取り合わせた絵はあんまり綺麗じゃないなぁ …… というのが正直な感想です。

一枚一枚の絵は綺麗なのですが、花の色が混ざっただけであんなに微妙な絵になってしまうのかが不思議でした。

桜の木に横から一本他の品種の桜が伸びているだけでも、単体の方が綺麗じゃないかな、と思ってしまったので更に謎です。

≪ 桜花三十六品色紙短冊貼交屏風 ≫ という、桜の花一塊だけを集めて貼った屏風があったのですが、遠目なので全部一緒に見えてしまうし、白っぽい花に白い背景なので、尚更地味に見えました ……。

単眼鏡を忘れてしまったのが辛いですが、夜桜が好まれる理由が分かった気がします。

品種毎に描き分けているので背景がない理由は分かるのですが、白っぽい桜が映えるのは黒背景だろと主張したいです。

特別展の題名通り桜の絵ばかりでしたが、夜桜が一作もなかったのが不思議です。

≪ 古伊万里錦手桜花文手付徳利 ≫ という古伊万里の徳利も派手で好みには合いませんでした。

≪ 染付桜花文煎茶碗 ≫ という煎茶用の茶碗に桜の品種を描き分けたセットは良かったのですが、説明がまとめられていて品種が全く見分けられませんでした。

歌川 国盛の ≪ 御祝儀三調 桜・菊・楓尽くし ≫ という浮世絵は、桜だけ文字の解説がありまして。

良い桜を十個ほど挙げているようなので、他の菊と紅葉の解説も欲しかったです。

4. 日本の桜の名所百選

隅に日本の桜の名所百選が掲示されていました。関西随一の桜の名所:造幣局が入っていて安心しました。

ただ、二月頃に見頃を迎える、静岡県の河津桜がなくて幻滅しました。

あと京都は桜の名所が多いのだと思いますが、有名な円山公園も入っていなかった気がするので不思議です。

そして逆に、奈良公園は桜の時期に行った事がありませんが、桜のイメージもないので選択が謎でした。

5. ミュージアムショップ

館蔵品なのに図録がなく、代わりに二冊に分かれた普通の本に出品内容が載っているらしいとの事だったので両方とも買いました。蒐集家の購入メモが片方の図録に載っているとの事なのですが、どこまで書いてあるか不安です。

そして毎年恒例の館蔵品展らしいのに、なぜ絵葉書がないのかが不思議です。

和美はソメイヨシノが嫌いですが、日本人って異様なまでの桜好きが多いので需要はあると思うのですけれども。

あと 『 阪神大震災前の風景です 』 と注意書きがある絵葉書が無料配布されていたのでもらってきました。

郵便番号が五桁だから無料配布なのかと思っていましたが、考え直すと、もしかして震災で建物が潰れて見られなくなった風景なのでしょうか ……。

6. 余談

帰りは体力切れで路線バスに乗りました。駅の近くにあるバス停には着きましたが、場所がややこしいので、駅から乗るのは難しそうです。

五月二十六日日曜日、伊丹市立美術館で開催されていた、クルックシャンク展に行きました。

こんにちは、和美です。

方向音痴で迷いました。

そんな美術館の鑑賞記事です。

【目次】

- 伊丹市立美術館

- クルックシャンク展の感想

- 同時開催:1. 講座のセンセイ

- 同時開催:2. 柿衛文庫

1. 伊丹市立美術館

伊丹市立美術館は、名前の通り大阪府伊丹市にあります。

伊丹市は空港に一度行った事がある程度で、美術館は今回が初めてです。

特別展はどこかでチラシをもらってきて、興味が沸いて時間があったので行きました。

最終日でしたが、行って良かったです。

柿衛文庫、伊丹郷町館、

伊丹市工芸センターと共に、古いんだか新しいんだかよく分からない、みやのまえ文化の郷という白い漆喰の建物の中にあります。

JR伊丹駅から徒歩六分との事なのですが、駅から妙に遠い割に案内もなく、十分ほど迷ってしまった気がします。

2. クルックシャンク展の感想

ジョージ・クルックシャンクは、この特別展で初めて知った風刺画家です。十九世紀のイギリスで活躍した人ですが、『 不思議の国のアリス 』 の挿絵で有名なジョン・テニエルも描いていた有名な風刺雑誌 『 バンチ 』 には一度も呼ばれていません。

作品は基本的に白黒で線画のみの版画ですが、着色された作品も多かった気がします。

和美は白黒の作品が苦手なのですが、風刺画のためか一枚ずつに解説があり、思った以上に楽しめました。

所蔵品展の割に数が膨大な上、外が暑くて冷房が強く、後半は少し疲れてしまいましたが ……。

一つ目の展示室の最後にあった「ちょっと疲れたよ」「展示室外のベンチで休憩すると良いよ」という会話のおまけに少し救われました。

まず面白かったのが、時代と共に変化していく流行の服を描いたシリーズ。

和美も絵の参考にファッション雑誌は見るのですが、全くその発想がなかったので羨ましいです。

風刺画は社会情勢を斜めに構えて見る癖が必要だと思っているので難しいですね。

男女共に太っているのに、服の流行では女性はどんどん体の線を隠すように分厚くなっていき、男性は身体の線を強調するという逆の方向に進んで行ったのが面白かったです。

ドレスの下にクッションや骨組みなどを入れてお尻の形を強調するバッスルに、背負った子供を載せている絵がありました。

実際にやった人がいたら面白いですね。

『 風刺画 』 という割には細かく台詞が入っていて、手書きの英語は読めないので解説に書いてある翻訳だけ読んだのですが。

文字がものすごく多くて、当時の人達はちゃんと読んだのか、それとも流し読みだったのかが気になりました。

クルックシャンク自身もお酒が好きだったらしいのですが、妻が病気になった事をきっかけに、父親も尊敬する画家もお酒で身を持ち崩しているという理由で、愛飲家から断酒だけではなく、過激な禁酒派にまで転向したのはすごいなと思いました。

酒が人間をダメにするんじゃない。人間はもともとダメだということを教えてくれるものだ。

という立川 談志の言葉を思い出します。

クルックシャンクのオリジナル作品として、お酒で人生を破滅させた人達の作品が二つありました。

一つ目は ≪ 酒瓶 ≫

元々子供が三人いて、猫を飼うほど裕福な家庭だったのに、主人公の男がお酒に溺れたところから始まる話です。

男は酒に溺れたため無職になり、服を売り払って酒代に変え、借金のかたに家財道具を取られ、幼い末の妹が死に、お金がなくなったために妻を殺して、男は精神病院に入ります。

最終場面では、娼婦になった娘と放蕩した息子が精神病院の父親を見に来るのですが。

「 母親を殺した父親でも会いに行くんだなぁ 」 と思ってしまいました。

二つ目は親に捨てられた姉弟が、治安の悪い溜まり場のような酒場に行ったところから始まります。

( 解説によると、悪の温床であるジン酒場との事 )

姉は娼婦として売られ、弟は放蕩の果てに強盗で捕まり、流罪になった島に行く途中の船で息を引き取ります。

という話の流れが絵の横に貼られた解説に書いてあるので、解説を読んでから絵を見ていたのですが。

「 姉が夜の橋から投身自殺するこの最終場面は、十九世紀の名作版画の一つ 」 という評価も一緒に書いてあるので、先入観を持ってしまって困りました ……。

- 袖の部分が破れたままのためお金がないと分かる。

- 画面の右隅にいる橋の上のカップルが飛び降りに気づいて驚き、止めようとしているが間に合わない。

- 姉は飛び降りる恐怖を和らげるためか、目を隠している。

- 狂乱を示唆する満月

- 橋のアーチは運命の車輪のよう

橋の上のカップルは、間に合わない悲劇を強調するために存在しているのでしょうね、と漫画 『 ベルサイユのばら 』 の解説を思い出しました。

過去に行った 『 怖い絵 』 展でポスター絵にもなっていてすごく綺麗だった、八日間で廃位されたケリー王女の話も一枚だけあったので、もっと詳しく知りたかったです。

夏目漱石の短編小説 ≪ 倫敦塔 ≫ の元になった、≪ ロンドン塔 ≫ で、ケリー王女の生涯を軸にした歴史小説だそうです。

スケッチ画集も色々あったのですが、そのうちの一枚に、「 当館に所蔵していない一枚とセットになった作品 」 と解説があって驚きました。

繋がった作品なのにバラバラに売ってしまったのでしょうか ……。

冒頭に書いた通り、序章によると館蔵品展の割に図録が出ていて驚きました。

絵葉書がないのは残念でしたが、図録があるので満足です。

3. 同時開催:1. 講座のセンセイ

美術館と続くミュージアムショップを出た場所にある他の展示会場で、『 講座のセンセイ達 』 展という特別展が無料で開催されていまして。入り口から着物が飾られているのが見えたので、ついでに寄りました。

市民講座で機織りや手織りなどを教えている講師の先生達が作った作品を展示する特別展です。

和美は大阪市民なので伊丹市に通うのは難しいですが、通える範囲なら開講されている講座も分かり、先生の実力も知れるので良いですね。

チラシはあったものの、無料特別展なので図録と出品目録はありません。

他の特別展で出されたのか、表紙がお猪口の写真になっている図録に心惹かれましたが、我慢しました ……。

行っていない特別展の図録はなるべく買わないように心掛けています。

4. 同時開催:2. 柿衛文庫

美術館と共に柿衛文庫という一部屋だけの小さい展示室があり、共通入場券を買ったので見ました。

『 柿衛さん 』 と愛称をつけられた由来については紹介がありましたが、展示室の名前になっている柿衛文庫や、柿衛さんが何をした人なのかは分からず。

今回の特別展は、柿衛さんの中学時代の絵や文書など。

古書店から話を聞いて紹介された、個人蒐集家の人の全面協力で特別展を開催したそうです。

柿衛さんが何をして名前を残した人かが分からないのですが、お世辞にも上手いとは言えない作文や、平均的な小学生の画力の絵を買い集めていた個人蒐集家の人の熱意に感心しました。

一月四日、大阪市立美術館で開催されていた、ルーブル美術館展に知人と行きました。

こんにちは、和美です。

そんな今更な美術館の感想記事です。

【目次】

- 行った日

- 特別展の感想

- ミュージアムショップ

- 今後の予定

1. 行った日

『 混雑緩和のため、一月二日から開館 』 という案内に恐怖したので、開館時間を狙って行きました。到着したのは開館直前でしたが、まだ人が少なくて良かったです ……。

関西の初売りと同じ二日に行ったらもっと少なかったのでは、とも思いましたが、初売りなので私が無理です。

混雑緩和のためか、展示解説が作品から離れた場所にある事が多くて見辛かったです。

2. 特別展の感想

チラシに使われていたこのナポレオンの絵 ≪ アルコレ橋のボナパルト(1796年11月17日)≫ が、下絵だったという事に驚きました。

完成画はベルサイユ宮殿美術館が所蔵しているそう。

≪ エカチェリーナ・ヴァシリエヴナ・スカヴロンスキー伯爵夫人の肖像 ≫ という未亡人の絵がすごく可愛かったのですが、当時三十四歳との事だったので、やっぱり女の顔は金と素材だと思いました。

…… 解説によると、元から美貌で知られた夫人を、モデルの魅力を最大限に引き出す画家ヴィジェ・ル・ブランが手掛けた作品だそうです。

今回は珍しく彫刻も良かったです。

大理石はどれも滑らかなんだと思い込んでいたのですが、今回はザラザラした大理石もあったので、質なのか磨き方(加工方法?)なのか疑問です。

そして、一番印象に残ったのは大理石で作られた ≪ 戴冠式の正装のナポレオン1世 ≫ でした。

皇帝即位後の像で、大理石なのにマントかストールの裾にあるフリンジ部分が、触ったら柔らかいんじゃないかなと本気で思う程ふわふわに見えて驚きました ……。

エピローグで、過去に特別展を諦めたアルチンボルドの絵が二枚だけ見られたのですが、よく見たら気持ち悪かったのでショックです。

添付写真は ≪ 春 ≫

2. ミュージアムショップ

大型特別展にありがちな謎グッズがいくつか売っていて、なぜか 『 LOUVRE 』 と書かれているだけのクリアボトルを買ってしまいました。日本製だったら夏にでも使うんだけど、と思ったのですが、帰宅後に開封したところ中国製だったので泣きながら飾ります ……。

中国製と韓国製は得体の知れない成分が混ざっていそうなので、怖くて使えません。

今回一緒に行った人が音声ガイドを借りたのですが、お年玉企画として、図録が千円安くなる割引券がついていたので頂きました。

3. 今後の予定

美術館のチラシコーナーには大阪市内を中心に、近畿圏内の特別展のチラシが色々置いてあります。あべのハルカス美術館で 『 カラヴァッジォ 』 の特別展のチラシがあったので、見に行こう!と思って日付を見たら、2019年末〜2020年年の二月で驚きました ……。

九月頃にはギュスターヴ・モロー展も開催されるそうなので楽しみです。

一緒に行った人とは、「 次回開催のフェルメールも一緒に行けたら良いですねー 」 と言っていたのですが、どれぐらい混むのか分からなくて怖いです。

【 追記 】

フェルメール展は今回一緒に行った方とは行けませんでしたが、何とか平日の午前中に行けたので混雑はマシでした ……。

感想記事はこちら。

フェルメール展 in 大阪

カテゴリー

レコメンド

プロフィール

書いている人:七海 和美

紹介:

更新少な目なサイトの1コンテンツだったはずが、独立コンテンツに。

PV数より共感が欲しい。

PV数より共感が欲しい。