気ままな一人暮らしの、ささやかな日常

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

美術鑑賞からプログラムのコードまで、思いつくままに思いついた事を書いています。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

若草山で行われるモンベルの地図読み講習会:実践編に申し込んだので、準備のために買い物に行きました。

こんにちは、和美です。

【目次】

- 最初に

- プレートつき方位磁石

- 余談:マルチツール

- 地形図

- ズボン

1. 最初に

一応、過去記事:モンベルフレンドフェア in 大阪の続きです。イベント記事が長くなってしまったので分割しました。

こちらはフェアから離れて、普通のお店で買い物した記事です。

…… アップしていない事に気づかず、登山記事の後になってしまいましたが ……。

登山記事はこちら:若草山に登りました(当ブログ内過去記事)

必要な物一覧

- プレート付きコンパス

- 国土地理院発行の25000分の1地形図 『 奈良 』

- アンダーウェア、行動着、防寒着、レインウェア

- 帽子

- 水筒

- 鞄

- ストック

- ヘッドランプ

- 昼食

- 登山靴

- バックカバー

ついでに色々買っていますが ……。

2. プレートつき方位磁石

プレートつき方位磁石は、写真の通り方位磁石の周りに目盛りがある透明な板がついています。

地図と重ね合わせて距離を測る時に使います。

周りが黒い初心者用と、蓄光で白いレベルアップ版の二種類があったので、白い方を買いました。

目盛りが細かい、拡大ルーペがある、縦だけではなく横にも目盛りがある、というのが特徴ですが、正直白い方が綺麗という理由です。

3. 余談:マルチツール

モンベルが入っている商業施設:MIOプラザ天王寺がポイント五倍の日だったので、マルチツールもうっかり買いました。

モンベル京都店に飾られていた格好良いのを狙っていたのです。

ここまでがモンベルの話です。

ここから先も準備の話ですが、モンベルからは離れます。

4. 地形図

国土地理院の地形図は、天王寺の書店を二軒回りましたが在庫がありませんでした。通販か ……。

と検索したところ、なんとA3までなら印刷できるそうです。

国土地理院2万5千分1地形図の入手方法 :一般財団法人 日本地図センター

が、指示されている地形図の 『 奈良 』 の範囲が全く分からず …… 結局通販で買いました。

地図センターネットショッピング 〜 地図・地理学専門のオンラインショップ 〜

こちらで販売しています。

通販ページには何も書いていないので間違えてしまいましたが、十枚以内で地図を買う時はネコポスを指定した方が安いです。

…… 今、ページを読み返していて知りましたが、1万分の1ってどんな地図なんでしょうか。

ちなみに後日参加したところ、若草山周辺さえあれば充分なようです。

勿体無かった ……。

5.ズボン

こちらは完全に別の日です。登山用には、伸縮性がないためジーンズが禁止です。

という事で、とりあえず適当に見て安かった、LOTTOのウォーキングパンツを買いました。

UNIQLOにもトレッキングパンツが売っていますが、試着したところ丈が短かったのでやめました。

丈が短くても構わないという方はこちら。

参考リンク: ユニクロで揃える登山の服装2018:登山初心者ブログ 岳や本店

今再度ページを見返していたら、しまむらも紹介されていました……。

おしゃれで普段着に使えるトレッキングパンツ:登山初心者ブログ 岳や本店

ちなみに上は普通の長袖Tシャツです。

上着は二枚持って行く予定が、一枚を家に忘れてスタッフさんにお借りしました ……。

必要な物一覧

- プレート付きコンパス:購入

- 国土地理院発行の25000分の1地形図 『 奈良 』:購入

- アンダーウェア、行動着、防寒着、レインウェア:手持ち・購入。

- 帽子:手持ち

- 水筒:手持ち

- 鞄:前回購入

- ストック:非使用

- ヘッドランプ:非使用

- 昼食:Orusandにしました。

- 登山靴:以前購入

- バックカバー:中身さえ濡れなければ良いのでゴミ袋で代用

PR

京都伊勢丹の館内にある美術館 「 えき 」 で開催している 『 渡辺貞一』 展に行きました。

正式名称は『国画会90年 孤高の画家 渡辺貞一 〜 私の信仰は絵を描くことです 〜』展 です。

【目次】

- 初めに

- 自画像

- 青い花

- 人物

- フランス

- 水墨画

- 余談:作品所蔵元

1. 初めに

渡辺 貞一は、洋画家 …… らしいです。どこかの美術館に行った時にもらってきたチラシの絵以外一枚も知りません。

という状態で、期間終了直前だと気づいたので慌てて行って来ました。

先に行った京都文化博物館の 『 華やぎの皇室文化 』 展は別の記事へ。

華やぎの皇室文化展(当ブログ過去記事)

名前すら知らなかった画家の特別展に行くのはちゃんと理由があります。

好みの作品が一作か二作は出て来るためです。

あと知名度が低いと混雑しにくいので、静かに見られて楽しいですよ。

閑話休題。

渡辺貞一は青森県出身で東京都在住、という事で関西に縁がなく、よって関西では特別展も開催されていないため知られていないの説明でした。

2. 自画像

最初に展示されていたのが自画像でした。人物らしい普通の人物画はこれ以外ありません。

ピントがずれたようにぼんやりした絵で謎だったのですが、東京で暮らし始めた時に喀血して、「 このまま死にたくない 」 と思いながら描いた、という作者本人の回想があり、貧血で気分が悪い状態で描いた、という事を加味するとすごいなと思いました。

3. 青い花

時期によって、同じモチーフを繰り返し描いていたようで、最初期は青い花、次に人、故郷の青森県と思しき寒村の風景が多かったです。展示の終盤は、旅行で行ったというフランスの建物ばかりでした。

最初の青い花のシリーズは幻想的な雰囲気が魅力的でした。

何となく、過去に見に行った松岡 政信の最初期の絵を思い出しました。

知られざる絆とリマスターアート展(当ブログ過去記事)

4. 人物画

近しい関係の人だけをモデルにしていた、という解説があったのですが …… 相手が特定できるのかな?と不思議に思うような、癖のある人の絵が多かったです。ポスターの人物画は次に触れるフランス旅行での作品なので違いますが、人物画は基本的に同じ感じの雰囲気でした。

この章で展示されていた作品では、夜のような背景に、肩までの人(子供?)が描かれている絵が多かったですが。

一枚だけ、裸婦像の鉛筆画が展示されていました。

元から石膏像を用いたデッサンには懐疑的で、裸婦デッサンを通して人体の柔らかさの表現を体得した、という解説がありました。

…… 確かに石膏像って硬いですからね ……。

自分では考えた事のない発想に驚きつつ納得でした。

5. フランス

洋画家の憧れ、念願のフランス旅行では、美術館での模写を繰り返していたそうです。残っている作品のほとんどが建物という事もあってか、大阪市出身で野獣派の洋画家、佐伯 祐三を思い出しました。

売店に絵葉書の売り上げランキングが第五位まで書かれていましたが、ポスターの絵は入っていませんでした。

あれが代表作なのでしょうか ……。

6. 水墨画

晩年は目を悪くし、中国旅行で墨と筆を買ったという事もあって洋画家から水墨画に転向したそうです。第二章の人物画、第三章のフランスでの人物画はいずれも好みではなかったのですが、水墨画の仏像はすごく良かったので、デッサン力はあるのでしょうね ……。

蓮の掛け軸が綺麗でした。

7. 余談:作品所蔵元

今回の特別展で出展された絵は、大半が八戸新美術館建設推進室という団体が所蔵しています。フランス旅行時の絵柄と団体の名前から、大阪の近代美術館建設準備室を思い出してしまい、ちゃんと計画が進んでいるのかと心配になってしまいました。

大阪近代美術館は、大阪出身の洋画家である佐伯 祐三の作品を多く所蔵していて、特別展示室も設ける予定だと聞いた覚えがあります。

ただ、美術館の計画は三十年以上前からあるにも関わらず、建設予定地が確定して用地取得をしたのが近年です。

当初の予定では、天王寺公園内にある大阪市立美術館と同時開館予定でしたが、その大阪市立美術館は、既に老朽化のため閉館の話が時々出ています。

他にも、滋賀県立近代美術館は建て替え計画があったのですが、予算超過で頓挫して数年が経過しています。

八戸新美術館がちゃんと開館してくれるなら良いのですが ……。

このブログは、意外と時系列順には書いていません。

気の赴くままにあれこれ書いて、完成した記事から公開しています。

こんにちは、和美です。

少し前の話になりますが、十月二十一日の日曜日に、着物で出掛けました。

今回はそんな話です。

【目次】

- 着物と予定の話

- きっかけ

- 感想と今後の課題

1. 着物と予定の話

着て行った着物は、当ブログ内過去記事:着物を買いました で買った薄いピンク色の単衣です。…… ええ、十月も下旬になってまだ単衣です。

着ようとは思いつつも、休日の朝はだらだらしてしまう癖があるので、六月に買ったのに十月になってしまいました。

最初は六月。

家から徒歩圏内にある漣城寺というお寺で秘仏公開があったので行こうと思っていました。

あまりにも近いので 「 そのうち行けば良いや 」 と思っていたら、秘仏公開すら逃しました。

毎年六月に公開されているようですが、来年の六月を奈良市なんかで迎えたくありません。

七月、八月は暑くて断念。

花火大会の会場がいずれも遠くて行けず、浴衣すら着ませんでした ……。

美術館に浴衣で行けば良かったのか。

九月頃、美術館に着物で行こうかと思い立ったので着てみましたが、名古屋帯でお太鼓が結べなくて諦めました。

十月、「 今月中に着ておかないと来年まで着られない 」 と思ったので、美術館の予定がない日に二時間格闘、何とか形になりました ……。

なお、着物の衣替えは九月なので、本来は十月に単衣を着てはいけません。

近年は暦と実際の季節が一致しないので、かなり緩くはなってきているそうですが……。

さすがに帰りは寒かったです。

2. きっかけ

結局着物を着て出かけたきっかけは、天王寺にある着物屋さんからのLINEメッセージです。・十一月中に着物でお店に行くと、眼鏡型の硬いパンをプレゼント。

・店内で撮影した写真をInstagramにアップすると、ファーつき草履を抽選でプレゼント。

同時開催されていた二件のキャンペーンが脳内で混ざって 『 着物でお店に行くと草履プレゼント 』 だと思い込んで行きました。

…… 行く途中の電車内でLINEメッセージを読み返して、間違いには気付きましたが。

眼鏡型の硬いパンは …… どう見てもクッキーでした。

しかしなぜ眼鏡。

どうやら保存食として有名な乾パンの系統のようです。

もらった物は割れてしまったので、公式サイトから転載しました。

眼鏡硬麺麭:越前夢工房

袷の洗える着物も欲しかったのですが、天王寺のお店は大阪とは違ってあまり品揃えが豊富ではなく ……。

色々話をして、靴下のように履ける猫の刺繍が入った足袋を買いました。

ちなみに袷はざっくり言うと冬物、単衣が夏物です。

透ける生地で作られた単衣もありますが、基本的には生地に裏地がついているかどうかが違うだけなので、見た目では分かりません。

3. 感想と今後の課題

帯結びが難しいですね。専門学校の時に半年だけ着付けを習っていましたが、大半が浴衣だったので帯結びは未経験なのです。

天王寺や大阪の店舗で予約制で一回三十分の着付け教室が開催されているので、今度こそ行こうと思います。

※ 十一月八日にイベントがあり、ついでに予約したので一度目の着付け教室に行きました。

また別の記事にします。

京都文化博物館で開催されている、 『華ひらく皇室文化 ー明治宮廷を彩る技と美ー 』 展に行きました。

同じ京都文化博物館で開催されていた他の特別展と常設展の感想もあります。

【目次】

- 初めに

- 特別展:1. 華ひらく皇室文化展

- 特別展:2. 書道作品展

- 特別展:3. 織物展

- 常設展:1. 祇園祭

- 常設展:2. 伝統と創生

- 特別展:4. 開館三十周年記念ポスター展

- 最後に

1. 初めに

『華ひらく皇室文化 ー明治宮廷を彩る技と美ー 』 は、各地で開催されている明治百五十周年記念のシリーズです。そして、会場の京都文化博物館の、開館三十周年記念でもあるそうです。

開館時から今までに開催されたポスターの展示もありました。(後述)

国立博物館の友の会に入っているので、この京都文化博物館でも割引が適用されるのですが、よりにもよって有効期限の前日に忘れてしまってショックでした。

次は国立国際美術館で入会しようかな。

2. 特別展:1. 華ひらく皇室展

会場内は割と空いていました。

見やすかったー。

幸野 楳嶺がいました ……!

円山四条派の末裔の日本画家で、竹内 栖鳳と上村 松園の師匠です。

占いで 「 画家としては今一つだが、弟子は大成する 」 と言われたのを信じて、画家としての道は諦めて指導者側に回ったため、弟子達が賞を獲ったりするとすごく喜んだ、というエピソードが残っています。

が、宮廷技芸員に選ばれているので、やっぱめちゃくちゃ腕良いんじゃん ……と名も知らぬ占い師の腕を疑いました。

まあ、弟子の一人が初代の文化勲章 受章者である竹内 栖鳳、というのは事実ですが。

平安神宮に奉納されたという英照皇后の遺品に、少し変わった下がり藤の紋が入れられていて驚きました。

京都にある浄土真宗派のお寺:本願寺の紋にそっくりなのです。

どうやら英照皇后の生家の紋だったようですが ……。

火鉢が漆塗りで不思議でした。

実家にある火鉢は陶器製なので、陶器製が標準だと思っていたのですが …… 漆の下は木なので焦げてしまいそうですよね。

皇室の方なら、入っている炭を火箸で動かすうち縁に当ててしまう、なんて事しませんか。

絵は少なめでしたが、藤堂 凌雲らの合作である ≪ 四季花鳥図屏風 ≫ は綺麗でした。

チラシにも載っていた、夜の正装のドレスであるロープデコルテが出展されていました。

チラシやポスターでは緋色なのに見たのは紫色という違いも気にはなりましたが(照明のせい?)何より身長が低くてびっくりしました。

身長140cm程でしょうか。150cmあるんでしょうか。

ボンボニエールと呼ばれる、記念式典毎に参列者に渡していた銀製の小物入れが多数出ていました。

魚雷など軍事関係のモチーフがちらほらあった事より、途中から兜など小物を入れる機能がなくなっている物が多くて不思議でした。

もはや小物入れではなくてただの置物ですよね ……。

出産の時に飾られたという、白一色で描かれた原在中の木製の衝立 ≪ 白絵松鶴図屏風 ≫が綺麗で、良くぞ残してくれた、と思いました。

出産は神聖なものであるため白で描かれた新しい屏風を用意しますが、産褥の穢れという側面もあるため、普通は生まれた後に全て処分してしまうそうです ……。

ちなみに京都会場で追加された作品との事。

京都で追加された作品では、他に明治天皇が幕末に描いたという ≪ 鉢植図 ≫が素朴な雰囲気でした。

明治天皇の発案という、果物のザボンの中身をくり抜き、外皮を乾かして作った菓子器が意外でした。

あと中原哲泉の ≪ 七宝下図 ≫も綺麗でした。

全国版に戻ります。

濤川惣助の≪ 七宝貼込屏風 ≫ は焼物の七宝ではなく絵のようで凄かったです。

同じ作者による ≪ 富嶽図七宝額 ≫ をシカゴ万博に出品した時は、工芸部門ではなく絵画部門で展示されたという逸話もあるそうで。

食事用の陶器は派手でした ……。

料理を乗せる真ん中は白地というのは良いのですが、周りがこれなんて飾り皿ですかという花鳥画でした。

ちなみに出展されていた本物の飾り皿は白地ですらなく、もっと派手です。

≪ 色絵金彩花鳥文エッグスタンド ≫ はまだ綺麗だなと思えましたが、説明にある雀の絵が展示の裏側で見えないとは知らず、懸命に探してしまいました。

(絵葉書で知りました)

複数の作家の作品がありましたが、幹山 伝七の作品が一番綺麗でした。

大久保 利通らの、写真のように精密な銅版画もありました。

日本の紙幣印刷の基礎を築いた銅版画家、エドアルド・キヨッソーネの作品だそう。

出展されていた覚えはないのですが、図録に明治天皇に殉死した乃木 希典の刀が載っていて驚きました。

夫人が殉死した時に使った短刀が、明治天皇の買い上げ記念で制作されたと書いてあってもやもやしています。今。

さて、明治時代に発布された大日本帝国憲法下で、天皇陛下は政権の最上位であるはずです。

そのお住まいに、一種の中古住宅である江戸城を使うという話はどこから湧いて出てきたのでしょうか。

先日どこかの本で指摘されていてすごく納得したのですが、天皇陛下が忠臣とは到底言えない幕府将軍の旧居を流用するというのは不思議な気がします。

一応徳川家も天皇家の縁戚ではありますし、江戸城が焼失したためお住まいは明治宮殿という建物を新築したそうなのですが ……。

宮殿は太平洋戦争で焼失、同じ場所に現在の宮殿が建てられています。

その明治宮殿に使われた天井画の下絵が綺麗でした。

大広間の格天井に、柴田是真と次男の原画で百十二種類の植物の綴錦の絵が飾られていたそうです。

ちなみに歴史の教科書で習った鹿鳴館も、迎賓施設であった延遼館も、役目を終えたため取り壊したと書いてあってげんなりしました。

日本は地震が多いためか、建築物を数代先まで持たせるという発想がそもそもないのでしょうが、歴史的建造物も有名建築家の設計も、保存に掛かる費用だけを考えて潰すというのはおかしいと思います。

近現代の建築では、東京都中野にある故・黒川 紀章の設計である 『中銀カプセルタワー 』 も、今保存と交換のための署名活動が行われていますね。

神戸にある個人所有の名建築は、所有者が無関心なために保存もできず、朽ちるに任せてしまっていると聞きます。

有名建築家によるどこかの市役所も老朽化のため建て替えと聞いて心配です。

明治辺りだと、既に失われてしまった建築技術がありそうです。

神社の遷宮を代表例に、建て直す事で受け継がれる技術も多いですが、基本的に当時の技術は当時のままで残すべきだと思います。

…… なんて、新築が異様に好きな日本人に言っても無駄でしょうけれども。

この記事を書くために図録を開いたら、冒頭に全員のお印が載っていて舐めるように見てしまいました。

秋篠宮 悠仁様が高野槙というのは、お印が決まった時に南海電鉄で配っていたニュースを見たので覚えていますが、愛子様のゴヨウツツジは全く記憶にありません ……。

お生まれになった時のニュースははっきり覚えているのになぜだ。

どうやって決めているとかも知りたいです。

あと当然ながら、絢子様の降嫁先の苗字が載っていませんでした。

2. 特別展:2. 書道展

目当ての華ひらく皇室文化展以外にも、上階にて入場料無料の書道展と織物展が開催されていたので、ついでに見て来ました。まずは書道展からです。

書道というか書は正直良さが全く分からないのですが、作品の横に、作者が自筆で名前、作品名、作者名、内容を書いた紙が貼り付けてありまして。

毛筆はショッピングモールでやっていそうなデザイン書体で巧拙が分かりませんが、当然ながら硬筆でも字は上手いんだな、と思ってしまいました。

金子みすゞや杜甫の漢詩、古典の文章から材を採った作品が並ぶ中に混じる、ポカリスエットのCMキャッチコピー。

作者は書道展グループの常任理事でした。

3. 特別展:3. 織物展

織物展は写真撮影が禁止でした。

自分で機を織って作った物のようです。

語彙力が足りなくて表現できませんがすごい。

中でも白地に雪模様が描かれた着物がすごく綺麗で、「 写真を撮りたくなるんですけど禁止なんですよね ……」 と、ちょうど作品の前にいたスタッフさんに嘆いたら 「 私が作った作品なんで、こそっと写真撮って良いですよ〜」 と仰って頂けたのでこそっと撮らせて頂きました。

あと二枚程好みの作品がありまして。

うち一枚は同じ作者で、作品の前にInstagramやHPのURLが書かれた名刺のようなチラシのような紙があったのでありがたく頂きました。

作品集も眼福でした。

織物展らしく、会場の外には機織り機が置いてあり、お声掛け頂いたので体験もしました。

杼という、糸巻きをセットした木の棒を横から入れて横糸にします。

両足がペダルになっていて、足でペダルを踏んで杼を入れて、奥から糸を押して隙間を詰めて、もう片方のペダルを踏んで、と繰り返していると、頭が混乱してしまいました ……。

後で見た常設展示の映像の凄さを実感します。

4. 常設展:1. 祇園祭

常設展示はいくつかのコーナーに分かれていて、全く変わらない冒頭は飛ばしました。まずは祇園祭の山鉾を一山ずつ紹介しているコーナー。

山鉾のモチーフに特に共通点はないのですね。

今回は八幡山で、町内で祀られてきた神社:八幡社がモチーフの山だそうです。

作品説明を兼ねたチラシで気になった、山鉾の後ろに飾られる見送という布の ≪ 波濤に飛龍文様 中国絹紋織 官服直し ≫ が見当たらず、出品一覧をよく見ると、『 後期 』 と書かれていてショックでした ……。

初めて知りましたが今は前期のようです。

後期は一月中旬までのようなので、次の特別展と一緒に行けるかなぁ。

そして、昔の山鉾巡行を描いた絵の解説に 『 この山は天災で山鉾が壊れて以来長らく休止していたが、平成二十八年に保存会が発足した 』 と紹介されていました。

もうすぐ復活予定だと思います。頑張れ。

5. 常設展:2. 伝統と創生

二つ目のコーナーは、『 京都文化力プロジェクト・明治150年記念:伝統と創生〜無形文化財保持者たちの作品展〜』 と称した、無形文化財保持者の作品展です。そう言えば文化庁が京都に移転するのでしたね。

国語の教科書に載っていた、染色家の志村 ふくみが出ていて懐かしいです。

開花直前の桜の皮が一番綺麗に染まるという話を今もよく覚えています。

そして作品の記憶はないのに名前だけ覚えている陶芸家の富本 憲吉。

紹介を読んだところ、同郷の奈良県出身との事なので、小学校か中学校のどこかで紹介されていたのでしょうか。

元から好きで最近着たので、作品の中でもつい着物に目が行ってしまうのですが、作品の着物の丈はどうやって決めているのでしょうか……。

作家自身のサイズなのか、皇后陛下など、皇室の誰かに基準となる身長の方がいらっしゃるのか。

とりあえず和美には丈が短い気がする事に気付いたのでちょっとショックです。

追記。『女並』と呼ばれる標準寸法があり、衽巾が4寸、前巾が6寸、後巾が7寸5分だそうです。

参考リンク:着物の寸法の決め方:美どり和裁

福田 喜重という人の亀甲菱文様 刺繍着物が綺麗でした。

訪問着とかは派手過ぎて、一体どこに着ていくんだろうと不思議でした。

最後に、無形文化財保持者の方の一人:村上良子の、染めから織物を織るまでを追ったVTRが流れていまして。

二十二分もあるようなので、途中から途中まで見ました。

どんぐりのかさと実で別の灰色に染まるとか(かさの方が濃い灰色に染まるそう)、定着液を通して化学反応を起こさないと染まらない染料があるとか、植物染料にこだわっているのに華やかな色が出るとか、色々凄かったのですが。

機織りの場面は杼を縦糸と縦糸との間に投げるように滑らせていて、先程上階の特別展で体験したのを思い出しながら、当然ですがプロの手つきは違うなぁと思いました。

特別展:4. 開館三十周年記念ポスター展

開館周年記念や閉館記念など、時々開催されている、過去に開催されたポスターの展示です。こちらは無料でした。

二〇〇八年に開催された 『 源氏物語千年紀 』 は行きたかったなぁ、と今でも悔しいです。

千年先までは生きていられません。

6. 最後に

先日、うっかり御朱印帳を買いまして。美術館にあるはんこを押したら楽しいかなと思っていたので、この日から使い始めました。

いきなり押すのを失敗しましたが、これからゆっくり貯めて行こうと思います。

この日は伊勢丹京都にある美術館 『 えき 』 で開催されている 『 渡辺貞一 』 展と奈良国立博物館の 『 正倉院展 』 に行く予定でした。

正倉院展は開館時間に間に合わなかったので、渡辺貞一展のみ記事を分けて書きます。

渡辺貞一展(当ブログ内リンク)

次の特別展は何だろう。

あちこちに手を出して、あちこち中途半端で終わってしまっています。

こんにちは、和美です。

今回はそんな中途半端の中から完成した物の話です。

【目次】

- 手芸熱

- 針山の作り方

- 針山の材料

- 途中の色々

- 今後の予定

1. 手芸熱

このブログを長らく読んでくださっている方は気づいていらっしゃるかもしれませんが …… 和美は割と 「 あれやりたい 」「 これやりたい 」 と書いては放置する、思うだけなら自由なタイプです。過去には棒針編みで帽子を作った事もありましたね。

夏前から久々に薄っすら手芸熱が沸いてきました。

とは言っても、その時に作りたかったのは探してもちょうど良いサイズが見つからない水筒ケースと、探しても好みに出会えない浴衣用巾着袋だったのですが ……。

当時は「 ちょうど良いのが見つかれば作らなくて済むのに 」というレベルの熱でした。

が、やっと好みの布を見つけて買ったので、季節が過ぎてしまった浴衣用巾着袋は延期にして、とりあえず水筒用ケースから作る事にしました。

…… ブログの記事題名と違う?

ええ、作り方を間違えて縫った部分を全て解く羽目になったので水筒ケースは未完成です。

そこから裁縫箱を揃えたいな、と思い始めまして。

必要な物を書き出して百均で少しずつ買い揃えて行ったら、針山が好みではなく ……。

結局自作しました。(本題)

裁縫箱の中身の元は、自分で針と糸を小さいポーチに入れて作っていた裁縫セットと、同人イベントで五十円で売っていた裁縫セットです。

安いだけあって糸通しは初めて使った時に切れ、まち針は三本とも針山から抜く時に曲がって使えなくなるという、値段相応の品質でしたが ……。

2. 針山の作り方

参考にしたのはGoogleの画像共有サービス 『 Pinterest 』 で見つけた写真です。1. 小さい針山の作り方

2. 小さい針山の作り方。続き

使った布や縫い方は割と自己流です。

3.2cmと3cmの丸の書き方は以下の記事を参考にしました。

ワードを使ってハンドメイド型紙を作ろう

3. 針山の材料

布は百均のSeriaに売っていたニット地です。最初は作り方の記事通りにフェルトを探してみたのですが、白単品では売っておらず ……。

大きくて少し違いますが、買う気のない中綿にも流用できるから良いやと決めました。

中綿は結局、ボロボロになって捨てる予定のタオルを切って使いました。

古くなったからと言って丸ごと捨てるのももったいないですしね。

4. 途中のあれこれ

やる気が……㍍⊃職場で休憩時間中に作り始めましたが、途中で眠気とパソコンの誘惑に勝てなくなりました。

布を切ってからは手をつけられず、結局自宅で完成させました。

3.2cmと3cmの円形は早々に区別がつかなくなりました。

縫い代があるので、両方とも3.2cmで良かった気がします。

ブランケットステッチが分からなかったので適当にかがり縫いにしましたが、長方形の布が少し足りなくなって引っ張ったので、10.2cmよりもう少し長くて良いかもしれません。

調べたところ、かがり縫いよりブランケットステッチの方が頑丈になるようですね。

【 参考:外部リンク 】フェルトの縫い方:ブランケットステッチ:merry-spiral フェルトマスコットが織りなす小さな世界

糸は意外と長く必要でした。

今回は安い裁縫セットに入っていた糸を使い切って作りましたが、白い手芸用糸を裁縫セットの中に入れていたはずなのに見当たらず ……。

5. 今後の予定

11/23(金)、完成しました!

ペットボトルのキャップは一週間に一つ程度の頻度でゴミに出していますしね。

手芸用品を入れているポーチには大きいので、部屋から見つけたプラスチックの板を土台にした針山を作ろうかと考えています。

赤い手芸用糸はあるので、先に水筒ケースを作り直そうかなぁ。

浴衣用巾着以外にも、着物用に袖の長いアームカバーを作りたくて布を買ってしまったので、使い切れるように頑張ります。

2018.11/23 修正

ふとしたきっかけで山登りに興味を抱いてからおよそ一年。

十一月四日日曜日に開催されたモンベル・アウトドア・チャレンジという山登りイベントで奈良市にある若草山に登ってきました。

そんな山登り記事です。

こんにちは、和美です。

【目次】

- 初めに:イベント紹介

- イベント当日:到着まで

- 午前の部:座学

- 閑話休題:お昼

- 午後の部:登山

- 今後の予定と色々

1. 初めに

まずは今回参加したイベントの話から。『 モンベル・アウトドア・チャレンジ 』 とは、登山用品店の 『モンベル 』 が開催する登山イベントです。

一応他にもカヤックやキャンプなどのイベントがあるようですが …… 和美は登山にしか興味がないので省略します。

今回参加したのは、その中の 『 山歩き講習会 < 地図読み実践編 > 若草山 』 です。

一日で学べる山歩き講習会で、他に 『 楽になる山歩き編 』 『 はじめての地図読み編 』 『 安心登山技術編 』 などのシリーズがあります。

『 初めての地図読み編 』 は参加してみたかったのですが、基本的な地図記号が分かっていれば問題ないとの事だったので飛ばしました。

大阪城公園など、実際の山ではないところで開催されているようです。

生駒山などでも同様のイベントが開催されていて参加したかったのですが……集合場所がよく分からず、その上集合時間が午前九時など割と早いので困っていました。

今回は現住地から徒歩二十分のお店で午前十時集合です。

なお、各イベントには必要な体力と技術レベルが書かれていて、若草山は体力 1、レベル初級です。

登山靴を買った時に 『 参加予定です 』 と書いて結局参加できていない、春日山原始林は体力 2、レベル初級です。

2.イベント当日:到着まで

イベント集合場所である、『 モンベル 東大寺門前店 』 までは、現住地から徒歩二十分との事だったので、色々もったいなくて歩いて行く事に決めました。が……迷いました!

Googleマップの経路案内では辿り着けず、お店の情報に書いてあった 『 夢風ひろば 』 という施設の名前を手掛かりに、何とか時間までに着けました。

Googleマップでは、お店の裏側に案内されてしまうようです。

この時点では気づきませんでしたが、上着忘れた……。

雨具も忘れました……。

3. 午前の部:座学

参加者は、和美を含めて女性四人、男性二人、スタッフさんが男女一人ずつです。とりあえず奈良公園まで移動して、屋根のあるベンチで自己紹介と講習会です。

スタッフさん二人ともが、新大宮にある奈良店からとの事で不思議に思っていたら、奈良店と東大寺門前店を兼務しているそう。

他の参加者の方は大阪と京都からで、あれ、奈良県民多くなかった。

徒歩圏内はさすがにいないだろうな、とは思っていましたが……。

まずは地図の読み方から。

以前のモンベルフレンドフェアで聞いた 『 地図読み講習会 』 初級編と重なる部分も多く、復習のような感じで聞けました。

ただ、国土地理院の地形図ではいくつか異なる点もありました。

10m毎に等高線があるのは25000分の1の地図の場合だそうです。

山域全域を見たい時に50000分の1もごく稀に使うそう。

最新版は多色刷り、古いものは三色刷りですが、多色刷りは送電線の表記が消え、崖も大型のものしか書かなくなったそうです。

全体的に見やすくはなりましたが、情報量は減ったのだとか。

……送電線で位置確認ができると聞いたのですが……駄目じゃん。

古い書店では古い地図が更新されないまま売られていたり、地図マニアの人は古い地図を持っていたりもするそう。

登山地図の方は特に修正ありませんが、若草山は登山地図がないので国土地理院の地形図を頼るしかありません。

そうそう、三角点は一番見晴らしが良い場所という意味だそうです。

(画像は若草山の三角点です)

地図の次はコンパスです。

開封するのを忘れていました……。

ハサミで切らないと開けられないと思っていたら、べりっと開けられて驚きました。

磁北と真北があるという話は聞いていましたが、奈良県では西偏7度10分と言って、真北から西側に7度10分ずれた角度が磁北(コンパス上の北)だそうです。

西偏という名前から西側にずれているように感じてしまいますが、真北から360度ー7度=353度の方角になります。

ネットから印刷した地形図では磁北線が既に書かれていました。

その線を地図上に引いてから下調べ開始です。

「 地図は迷ってから見ても分かりません。迷う前に現在地を確認するための物です 」 と繰り返し言われたのが印象に残りました。

最後に現在地を確認した場所から先、どれだけどこにズレているか、で現在地を類推し、行くべき方角を決めるための道具という事でしょうか。

25000分の1では1kmが4cmなので、磁北線を4cm間隔で引いていくと1kmの距離が分かります。

百円均一のSeriaで売っている幅4cmの定規が便利だそう。

今回登る若草山は、登山道の両端が1km内という狭い範囲にあるようでした。

往路は地形図に書かれている春日山遊歩道をそのまま登り、復路は遊歩道から繋がる徒歩道から下ります。

次が整地。

コンパスを胸の辺りで平らに持って、プレートの矢印を行きたい方角(今回は若草山)に向けます。

コンパスの針はもちろん磁北を差すので、コンパスの東西南北が書かれた円を回して円の北と針の向きを合わせます。

という作業です。

そこから地図に書き込んだ磁北をコンパスと角度を合わせて現在地の方角が合っているかを確認します。

道がない公園の中だとよく分かりませんが、登山道では道が少ないので、歩道の向きで方角が合っているかが確認できます。

3. 閑話休題:お昼

登山の前にお昼ご飯と休憩です。座学を割と熱心に聞いていた鹿はいつの間にかいなくなり、他の鹿に男性スタッフさんを中心に、全員がお弁当を狙われていました。

鹿は鼻の辺りに息を吹きかけると一旦怯むようです。

奈良公園の鹿って、観光客の美味しいご飯を掻っ攫うからついでにゴミ袋を食べてしまって短命なのでは。

小学校の修学旅行で聞いた、宮島の鹿は五千円札が好物という話を思い出します。

今の樋口 一葉ではなく、前の新渡戸 稲造の時代ですが……。

※宮島の鹿は、観光客を増やすために奈良の鹿を連れて行ったのが元だそうです。

奈良の鹿は春日大社の神の遣いなので奈良公園周辺にしかいません。

……今夜は鍋かな。(雑食の生き物は不味いです)

近くの屋台で売っている焼きそばを買って来た方がいて、ちょっと悩みました。

4. 午後の部:登山

午後からはいよいよ本題の登山です。まずは春日大社の方面に車道沿いを歩いて、地図上でも建物が少なくなってきた場所に書かれている階段を確認します。

(復路の最後に降りる場所です)

春日山遊歩道の案内看板があるすぐ近くからアスファルトではなくなり、砂利道で遊歩道が始まりました。

山ですれ違う時は挨拶を、というのはきっかけの同人誌でも書かれていたなぁと思い出しつつ。

ほとんどが軽装、というか普通の格好で驚きました……。

さすがに上着は脱いでいるものの、スーツに革靴で歩いている男性もいて、「 出勤……?」 と首を傾げたり。

地図上では、山中に少しだけ建物がある手前に先の短い分岐路がありまして。

スタッフさんに 「 ここが地図に書いてある分岐点ですよ 」 と整地と共に地図との確認方法を教えられたのですが。

…… こんな道とも呼べないような場所に気づけってのが難易度高いですよ ……。

『 この先山中立ち入り禁止 』 という看板がなければ通り過ぎてしまう場所でした。

しかも、同じ看板があっても先が道ではない場所もありました ……。

ちなみに山中の建物は旅館でした。

地図上にはもちろん川も書かれていますが、その川が細くて湧き水かと思ってしまいました。

六月頃はもっと水が多くて川らしくなるそうですが、ヒルが出て大変だそうです。

この辺りで女性が一人体調不良でリタイア。

女性のスタッフさんが着いて行って、後から合流する事になりました。

ちなみに高山病は高度1,000m辺りから起きますが、人によってはもっと低い位置でも罹るそうです。

この辺りで暑くなって来たので上着を脱ぎました。

遊歩道の中に、ほぼ一周するような曲がりくねった道が書かれていて、地図を見ながら 「 なんでこんな回り道をするんだろう?」 と疑問でしたが …… 現地に行って納得。

十分程掛けて登った道が見える場所で、高低差が8m程ありました。

等高線は10m間隔で引かれているので地図を読み慣れていないと分かりにくいですが、等高線が引かれていなくても、高低差がない平らな場所とは限らないのです。

ちなみに普通の電柱が8.8m、先日のモンベルフレンドフェアで登ったクライミングタワーが6.5mなので、結構高いです。

途中で春日山原始林に行く分岐点もありますが、県か市によって道が封鎖されていました。なぜだ。

頂上付近で車道と合流するところに鹿がいて驚きました。

麓にいる鹿とは違い精悍な顔立ちで、スタッフの方曰く 「 下にいるのは観光客に飼い慣らされた鹿。ランクで言うなら下の下。こっちが上位です 」 との事。

交番もありましたが、なぜか地図には載っていません ……。訴訟。

頂上に到着!と思った場所は頂上ではなく、若草山の上に鶯塚古墳があり、そこが一番高い場所になっています。

今度こそ頂上です。

…… 山の頂上に古墳があると、ちょっとだけ人工的に高さを足している感じがありますね。

とは言っても、五世紀頃に築造されたとの事ですが ……。

ちなみに埋葬されている人は誰かと思って調べましたが、過去には仁徳皇后であった磐之姫命だと言われていた、という以上の情報は出て来ませんでした。

しかも現在、磐之姫命の陵墓は、宮内庁の公式見解では、同じ奈良市内にあるヒシアゲ古墳としているそうなので、鶯塚古墳の被葬者は全く不明なままです。

古墳が多いなと思った方へ。

奈良は県内どこにでも古墳があります。多分。

何か建物を作ろうとすると古墳や遺跡に当たるので、昔はよく 「 見なかった事にした 」 そう。

モンベル奈良店が入っている現 『 ミ・ナーラ 』 もその一つで、長屋王屋敷跡が見つかりました。

建てる前の土地調査で発見されたものの、旧そごうは発掘調査を拒否。

盛り土をして地下階を諦め、地上階のみの百貨店を建てました。

結局そごうは潰れ、跡地に入ったイトーヨーカドーも撤退。

今はイオンの系列店が入っていますが、閑古鳥が鳴いています。

そんな鶯塚古墳の近くにある三角点を確認し、山座同定の方法と現在地の確認方法を聞きました。

ちなみに山中で迷った時は、下へ降りるのではなく、高いところへ登るのが基本です。

降りても元の道に繋がるとは限らず、山の谷間にある沢など、全く知らない場所に辿り着く可能性もあります。

降りる方が体力を使いますし。

逆に一番高いところは頂上一つしかないので、そこから現在地を特定できる可能性が高いです。

…… 後で触れる花山のように、頂上が分かりにくい場所もありますが ……。

道の読み方、山座同定、現在地の確認、と方法を解説せずに書いてきましたが、全て基本的に同じ方法を使います。

まずはプレート付きコンパスで、プレートに書かれた矢印を目標物に向けます。

道であれば道が伸びている方向、山座同定と現在地の確認は山の頂上です。

その状態で、方位磁針が向いた北と、コンパスの方角を合わせます。

コンパスの方角は磁北を示すので、磁北と地図に書き込んだ磁北線を重ねます。

道であれば、現在地から道がどこに伸びているかで分かりますし、山座同定であればどこの方角に山頂があるかで判断できます。

現在地の確認は、起点となる位置をもう一つ探して同じ事を繰り返し、二本の線が交わる場所です。

今回は春日山原始林がある花山と法蓮佐保山で試しましたが …… 花山の山頂近くが割と平べったく、頂上がよく分からなくて現在地が400m程ズレてしまいました。

300m〜400m程の誤差はよくある事で、その点ではGPSの方が正確だそうです。

ちなみにGPSは起動から計測に5秒掛かるため、コンパスでの現在地特定は5秒以内が目標との事 ……。

花山を地図で確認すると、三角点は497mですが、1km程離れた場所に491mの標高点が書かれていました。

木が生い茂った状態で6mの区別はつきません……。

ここで途中離脱に付き添ったスタッフさんが合流、三角点の付近が狭いので、少し平らな場所に降りて休憩しました。

低山とは言え、さすがに頂上付近は寒かったです。

上半身の服装は着脱できるように、とよく言われますが、下半身が暑くて途中で脱ぎたくなりました。

下半身はあまり汗をかかないので着脱は不要だそうですが ……。

スタッフさんがキャンプ用のコップを持って来ていて、やっぱりちょっとだけ欲しくなりました。

山で自炊してご飯を食べるweb漫画を時々読んでいる影響も多分あります。

山と食欲と私:信濃川 日出雄:くらげバンチ(第一話にリンクしています)

キャンプに付き合ってくれる友人はいないので買いませんが、携帯用ガスコンロはそのうち買ってしまいそうです。

下りはなだらかな丘のような場所を降りていきました。

…… 登り終わった後に払う、謎の入山料 ……。

春日山遊歩道側を往復するだけなら無料ですが、道が割と整備された丘の方は有料のようです。

ただ、入山料を払ってからもう少し行った場所から見える東大寺の裏側は、すごく雰囲気が良くて一見の価値ありです。

左側にたくさんの人を見ながら、右側にある南ルートから降りて行きました。

「 終了予定時間に間に合わせるため、少し早めに歩きます 」 と言われてちょっと怖かったです。

地図に書かれていない階段が多くてモヤモヤしました。

履き慣らしていない登山靴の足首辺りが痛かったですが …… ほとんど何事もなく。

入山料を払う門をくぐって、ちゃんと地図にも書かれている階段を下りて終わりです。

よく話していた女性の方に今後の予定や憧れの山を聞いていたのですが、和美と同じく先が全く未定で、春日山原始林のイベントにも興味を持たれていて、若草山には時々登りに来ようかなと仰っていたので、ちょっと連絡先が聞きたかったです。

(逃しましたチキン)

なお、登山靴を買った時にも 『 参加予定です 』 と書いた春日大社原生林のイベントは、先日の台風の影響で道が封鎖されたため、ここ二ヶ月程は中止しているそうです。

十一月末にも予定がありましたが …… どうなる事やら。

5. 今後の予定と色々

とりあえず上の服を揃えようかなと思いました。意外と寒いので上着は必須です。

あと、ウエットティッシュも持って行きたいですね。

お昼ご飯はOrusandとおかずでしたが、途中でお菓子も欲しくなります。

次は …… 過去記事で触れた、京都に登りたい気持ちだけはありますが …… とりあえず体力 1 の辛さを知ったので若草山で練習かな、というところです。

午後から登り始めて休憩、解説込みで往復三時間という近さは大事です。

過去に書いた、京都に登りたい話は以下から。

登山に行ってみたい話(当ブログ過去記事)

あとは奈良県内で香芝市に屯鶴峯という奇岩群の名勝地があるので行ってみたいなーとか。

屯鶴峯へ!凝灰岩の風化・浸食と防空壕:4 travel.jp

香芝市 …… 微妙に遠いのよな ……。

ちなみに予想通り、翌日から筋肉痛になりました。

この記事は読了まで10分掛かります。

大阪は南港にあるインテックス大阪で開催されていたイベント 『 モンベルフレンドフェア 』 に参加しました。

そんな、買い物と地図読み講座記事です。

とっても長いです。

参考リンク:登山に行きたい話(当ブログ内過去記事)

その後、とりあえず登山靴を買いました(当ブログ内過去記事)

今回の主題である 『 モンベルフレンドフェア 』 は、この靴と靴下を買った時に入会したモンベルのカード会員限定イベントです。

アウトレット商品の販売、地域特産品の紹介と販売、講習、各種体験があります。

モンベルフレンドフェア:2018秋:大阪チラシ(PDFファイルに直リンクしています)

目的は、登山靴を買った記事で書いたスキー用アイゼンの購入と地図読み講習会です。

講習会の時間を調べたところ、トークイベントにモンベルの代表が載っていたのでちょっと聞いてみたいなとは思いました。

正確には、『 起きたけど動いていなかったため出るのが遅くなった 』 のですが、十時半に着く予定が一時前になりました……。

Yahooの乗り換え検索アプリでインテックス大阪の最寄駅を調べると、なぜか中ふ頭駅ではなくコスモスクエア駅が表示されるのですね。

二号館にある入口で会員カードを読み込んでもらって入場します。

目的の地図読み講習会まで少し時間があり、まだメンテナンス講習会が開催中だったので、少しだけアウトレットコーナーを見ていました。

立ち見も可能なのでまあ良いのですが、寝ている人にはちょっと代わってと思ってしまいました。

内容を纏めると以下の通りです。

(長いです)

高さ10m単位で引かれた等高線の間隔によって、坂が急か緩やかかが分かる。

50m毎に太い線。

等高線が収斂して行った先が、頂上かすり鉢状の底。

すり鉢状になっている凹地と呼ばれる場所は、等高線だけでは分からないため矢印や点線などで示す。

等高線の端と端の間が峠や谷。

道路は実線、歩道は点線で示すが、県境も点線であるため歩道と間違えやすい。

登山に使える地図は大きく分けて二種類ある。

国土地理院が発行する25,000分の1と、登山用地図。

国土地理院のメリットは、全国を網羅している事と縮尺が統一されている事。

デメリットは更新が遅いため情報が古い事と、場所によっては数枚の地図を確認する必要が出て来る事。

ほとんどが最新版の多色刷りだが、北海道の北端など、一部非対応の場所がある。

登山用地図のメリットは一山系が一枚の地図で足りる事と、ほぼ毎年発行されているため、国土地理院よりは新しい情報が得られる事。

(地震や台風などの影響で通行できなくなっている登山ルートが分かりやすい)

デメリットは多くの山を一枚の地図に凝縮しているため、地図によって縮尺が違う事、山系によっては載っていない登山口もある事、発行されていない山もある事。

登山で覚えておいた方が良い地図記号は、広葉樹林、針葉樹林、電波塔。

特に電波塔は遠くからでも見つけやすいため、電波塔との方角で自分の位置を確認する。

送電線は登山道と交わる時もあるため、位置確認の目印に使える。

他にお寺、神社もよく出て来る。

なお、ダムの排水口は全てを掲載している訳ではないため、地図に載っているダム排水口の数と実際に歩いた時に見た数でのルートの成否は確認できない。

GPSや携帯も便利にはなってきたが、電池の残量やズレがあるため、紙の地図は別途必ず持ち歩く事。

地図読み自体が初めてでしたが、電波塔の地図記号は初めて知りました。

確かに山で電波が遮られるため、山中にあるはずですね。

ダムの話も意外でした。

GPSが信用できないのは、1kmズレるなんてよくあるレベルというGoogleマップで日々実感しています。

GPSで登山というと、普段着で富士山に登って、迷ったと携帯から警察に電話を掛けたというニュースを思い出します。

大画面テレビに秋吉台の地図と実際の航空写真を映して説明されていたのですが、画面が見え辛かったのでカメラで拡大して見ていました。

国土地理院の地図のデメリットに 「 取り扱っていないお店が多い 」 も入れてほしいです。

ちなみにモンベルにもありません。

予定外の物ばかり買いました。……あれ?

欲しかった物と結果です。

アイゼンはSサイズのみ。

スキー用ゴーグルは、試してみましたが眼鏡を掛けたまま使える物がありません。

帽子はやっぱりイマイチ。

スキー用手袋を買い換えたくなりますが、去年買ったばかりなので我慢です。

モンベル京都店に飾られていた格好良いマルチツールを狙っていましたが、爪切りしかありませんでした。

ヘッドライトは単三か単四の乾電池を使うタイプが欲しかったのですがボタン電池式のみ。

エマージェンシーブックの中身が読めたのは収穫でした。

買ったのは

スキー用の靴下。

前季に右手を二つ紛失してしまったので普通の手袋。

きっかけの同人誌に 『 味は保証しない。カロリーを摂取するだけの食事 』 と書かれていたアルファ米のきのこご飯とカレー味。

(白ご飯も悩みました……)

です。

上着やレインパーカーや一人用テントも欲しかったのですが……。

クリアボトルは既に二つも持っているのになぜか欲しくなります。

地元の態度が悪い企業が出ていて不快になりました。

事故ぐらい起こして構わないから到着時間を厳守してほしい。

長野県のスキー場は、十二月下旬には全面オープンだそうですよ!> 友人

熊本県に梨と西瓜のドライフルーツがあったので、試食して買いました。

広島県は南阿蘇村にあるという、岩の割れ目が猫のように見える場所が紹介されていて、すごく行きたくなりました。

免の石トレッキングツアー:熊本県 南阿蘇村 観光協会

フレンドヴィレッジ南阿蘇村:モンベル

……周りに付き合ってくれる友人はいません。

その上、難所が多いため足腰に自信のない方はお辞めくださいという注意書きがありました。

いちじくのジャムも美味しかったので買いました。

桃も美味しかったのですが、すごく甘ったるかったので断念。

しそジュースを試飲せずに買う勇気はありません。

海外……スキーにも旅行にも行きたいですね!

保険とレンタル料だけで乗馬体験ができるという乗馬クラブの紹介ブースがあったので、とりあえず登録だけしました。

会員になると年に二回送られて来る、イベントの種類毎に並んだイベント情報誌より、店頭で配られているパンフレットの方が日付順に並んでいて読みやすいですね……。

初級編でも女性専用でもストック使い編でも気にしないのです。

初級編を受けていないので内容が分かり辛いかもという説明は受けましたが、多分大丈夫だと信じています。

以前申し込もうと思った時と同じ感覚で必要な物を聞いたら、「 HPのここに載っていますから 」 と雑に言われて驚きました。

その後ちゃんと説明してくれましたが。

申し込み完了までに三十分くらい掛かって、更に参加チケットの発券に時間が掛かるので興味があるブースがあるならどうぞ、と言われたので再度アウトレットコーナーに行きました。

……服が、高い。

ズボンはスウェットみたいなやつ買えばいいかなぁと思って諦めましたが、やっぱり鞄が欲しくなったので買いました。

20Lで充分なのですが、気に入る色と見た目と値段がなく、なぜか25Lに安くて白っぽくて綺麗な鞄を見つけたので買いました。

大は小を兼ねると言いますが、どれぐらいまでなら代用して良いのでしょうか。

多分春と秋の日帰りしか行きません。

モンベルには赤色の製品があるのですが、朱色だったり濃い赤だったりと統一性がありませんね……。

後日お店で15Lの綺麗な赤を見つけてちょっと落ち込みました。

値段は見ていませんが……。

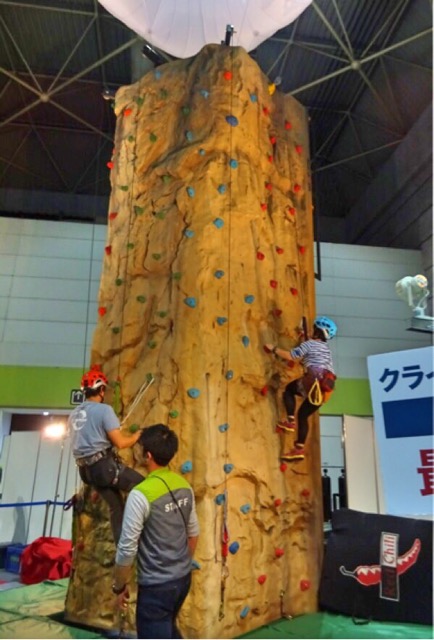

イベントの参加チケットを受け取って参加費を払った際、「 時間が掛かってしまってすみません 」 と言われた謝罪されたので、「 クライミング体験に参加してみたかったんですけどね〜」 と話をしたら、閉場まで八分の放送が流れる中、参加受付をして頂きました。

……よく考えたら、今日スカートだった。

と体験費用を払ってから気づきましたが、安全ベルトにスカートを通して何とか下から見えないようにしました。

安全ベルトを繋いで開始し、同じ色の石に手を掛け足を掛けて登って行き、一番上にある橙色の石に両手が届いたら終了です。

和美は角にある青い石を使って登って行く事になりました。

……そう言えば高所恐怖症だった。

(猫と煙とナントカは高いところに登る)

足を外してから足の置き場が遠い事に気づく事が多くて困り、隣で登っていたスタッフさんに何度も助言を頂きました。

半分くらい登ったところで 「じゃあ一旦降りてみましょうかー」 と言われて降りた時が一番怖かったです。

ベルトを両手で持って、重力に任せるとゆっくり降下して行くのですが。

登ったら降りねばならないという事実にその時初めて気づきました。

リペリングって怖いですね。と過去に読んだ小説 『 図書館戦争 』 を思い出しつつ。

もっとロープに体重を預けるとすんなり降りられるんですよね、怖くてできませんが。

登り直してからは6.5mある頂上まで割とするする登れて、二度目の降下は少しだけ恐怖心も薄れました。

途中から降りるのが一番怖い。

ところでボルタリングという運動は命綱がなかったと記憶していますが、どうやって降りているのでしょうか。

最後にうっかりソフトクッキーを買って、フレンドフェアは終わりです。

長くなったので別記事を書きます。

大阪は南港にあるインテックス大阪で開催されていたイベント 『 モンベルフレンドフェア 』 に参加しました。

そんな、買い物と地図読み講座記事です。

とっても長いです。

【目次】

- イベント紹介

- 当日

- 地図読み講習会

- アウトレットコーナー:1

- フレンドショップ

- 登山イベント申し込み

- アウトレットコーナー:2

- クライミング体験

- まだ終わりません。

1. イベント紹介

とあるゲームキャラの同人誌を読んで、登山がしたくなりました。参考リンク:登山に行きたい話(当ブログ内過去記事)

その後、とりあえず登山靴を買いました(当ブログ内過去記事)

今回の主題である 『 モンベルフレンドフェア 』 は、この靴と靴下を買った時に入会したモンベルのカード会員限定イベントです。

アウトレット商品の販売、地域特産品の紹介と販売、講習、各種体験があります。

モンベルフレンドフェア:2018秋:大阪チラシ(PDFファイルに直リンクしています)

目的は、登山靴を買った記事で書いたスキー用アイゼンの購入と地図読み講習会です。

講習会の時間を調べたところ、トークイベントにモンベルの代表が載っていたのでちょっと聞いてみたいなとは思いました。

2. 当日

……寝坊しました!正確には、『 起きたけど動いていなかったため出るのが遅くなった 』 のですが、十時半に着く予定が一時前になりました……。

Yahooの乗り換え検索アプリでインテックス大阪の最寄駅を調べると、なぜか中ふ頭駅ではなくコスモスクエア駅が表示されるのですね。

二号館にある入口で会員カードを読み込んでもらって入場します。

目的の地図読み講習会まで少し時間があり、まだメンテナンス講習会が開催中だったので、少しだけアウトレットコーナーを見ていました。

3. 地図読み講習会

開始五分前に戻ると、既に席が埋まっていました……。立ち見も可能なのでまあ良いのですが、寝ている人にはちょっと代わってと思ってしまいました。

内容を纏めると以下の通りです。

(長いです)

高さ10m単位で引かれた等高線の間隔によって、坂が急か緩やかかが分かる。

50m毎に太い線。

等高線が収斂して行った先が、頂上かすり鉢状の底。

すり鉢状になっている凹地と呼ばれる場所は、等高線だけでは分からないため矢印や点線などで示す。

等高線の端と端の間が峠や谷。

道路は実線、歩道は点線で示すが、県境も点線であるため歩道と間違えやすい。

登山に使える地図は大きく分けて二種類ある。

国土地理院が発行する25,000分の1と、登山用地図。

国土地理院のメリットは、全国を網羅している事と縮尺が統一されている事。

デメリットは更新が遅いため情報が古い事と、場所によっては数枚の地図を確認する必要が出て来る事。

ほとんどが最新版の多色刷りだが、北海道の北端など、一部非対応の場所がある。

登山用地図のメリットは一山系が一枚の地図で足りる事と、ほぼ毎年発行されているため、国土地理院よりは新しい情報が得られる事。

(地震や台風などの影響で通行できなくなっている登山ルートが分かりやすい)

デメリットは多くの山を一枚の地図に凝縮しているため、地図によって縮尺が違う事、山系によっては載っていない登山口もある事、発行されていない山もある事。

登山で覚えておいた方が良い地図記号は、広葉樹林、針葉樹林、電波塔。

特に電波塔は遠くからでも見つけやすいため、電波塔との方角で自分の位置を確認する。

送電線は登山道と交わる時もあるため、位置確認の目印に使える。

他にお寺、神社もよく出て来る。

なお、ダムの排水口は全てを掲載している訳ではないため、地図に載っているダム排水口の数と実際に歩いた時に見た数でのルートの成否は確認できない。

GPSや携帯も便利にはなってきたが、電池の残量やズレがあるため、紙の地図は別途必ず持ち歩く事。

地図読み自体が初めてでしたが、電波塔の地図記号は初めて知りました。

確かに山で電波が遮られるため、山中にあるはずですね。

ダムの話も意外でした。

GPSが信用できないのは、1kmズレるなんてよくあるレベルというGoogleマップで日々実感しています。

GPSで登山というと、普段着で富士山に登って、迷ったと携帯から警察に電話を掛けたというニュースを思い出します。

大画面テレビに秋吉台の地図と実際の航空写真を映して説明されていたのですが、画面が見え辛かったのでカメラで拡大して見ていました。

国土地理院の地図のデメリットに 「 取り扱っていないお店が多い 」 も入れてほしいです。

ちなみにモンベルにもありません。

4. アウトレットコーナー:1

講習会が終わったので、お目当てのアウトレットコーナーです。予定外の物ばかり買いました。……あれ?

欲しかった物と結果です。

アイゼンはSサイズのみ。

スキー用ゴーグルは、試してみましたが眼鏡を掛けたまま使える物がありません。

帽子はやっぱりイマイチ。

スキー用手袋を買い換えたくなりますが、去年買ったばかりなので我慢です。

モンベル京都店に飾られていた格好良いマルチツールを狙っていましたが、爪切りしかありませんでした。

ヘッドライトは単三か単四の乾電池を使うタイプが欲しかったのですがボタン電池式のみ。

エマージェンシーブックの中身が読めたのは収穫でした。

買ったのは

スキー用の靴下。

前季に右手を二つ紛失してしまったので普通の手袋。

きっかけの同人誌に 『 味は保証しない。カロリーを摂取するだけの食事 』 と書かれていたアルファ米のきのこご飯とカレー味。

(白ご飯も悩みました……)

です。

上着やレインパーカーや一人用テントも欲しかったのですが……。

クリアボトルは既に二つも持っているのになぜか欲しくなります。

5. フレンドショップ

時間が空いたので座ってご飯を食べてから、フレンドショップを回りました。地元の態度が悪い企業が出ていて不快になりました。

事故ぐらい起こして構わないから到着時間を厳守してほしい。

長野県のスキー場は、十二月下旬には全面オープンだそうですよ!> 友人

熊本県に梨と西瓜のドライフルーツがあったので、試食して買いました。

広島県は南阿蘇村にあるという、岩の割れ目が猫のように見える場所が紹介されていて、すごく行きたくなりました。

免の石トレッキングツアー:熊本県 南阿蘇村 観光協会

フレンドヴィレッジ南阿蘇村:モンベル

……周りに付き合ってくれる友人はいません。

その上、難所が多いため足腰に自信のない方はお辞めくださいという注意書きがありました。

いちじくのジャムも美味しかったので買いました。

桃も美味しかったのですが、すごく甘ったるかったので断念。

しそジュースを試飲せずに買う勇気はありません。

海外……スキーにも旅行にも行きたいですね!

保険とレンタル料だけで乗馬体験ができるという乗馬クラブの紹介ブースがあったので、とりあえず登録だけしました。

6. 登山イベント申し込み

モンベルが主催する登山イベントの直接申し込みが可能だったので、十一月四日:日曜日の地図読み実践イベントに参加を決めました。会員になると年に二回送られて来る、イベントの種類毎に並んだイベント情報誌より、店頭で配られているパンフレットの方が日付順に並んでいて読みやすいですね……。

初級編でも女性専用でもストック使い編でも気にしないのです。

初級編を受けていないので内容が分かり辛いかもという説明は受けましたが、多分大丈夫だと信じています。

以前申し込もうと思った時と同じ感覚で必要な物を聞いたら、「 HPのここに載っていますから 」 と雑に言われて驚きました。

その後ちゃんと説明してくれましたが。

申し込み完了までに三十分くらい掛かって、更に参加チケットの発券に時間が掛かるので興味があるブースがあるならどうぞ、と言われたので再度アウトレットコーナーに行きました。

7. アウトレットコーナー:2

無事に参加が決まったので色々見に行きました。……服が、高い。

ズボンはスウェットみたいなやつ買えばいいかなぁと思って諦めましたが、やっぱり鞄が欲しくなったので買いました。

20Lで充分なのですが、気に入る色と見た目と値段がなく、なぜか25Lに安くて白っぽくて綺麗な鞄を見つけたので買いました。

大は小を兼ねると言いますが、どれぐらいまでなら代用して良いのでしょうか。

多分春と秋の日帰りしか行きません。

モンベルには赤色の製品があるのですが、朱色だったり濃い赤だったりと統一性がありませんね……。

後日お店で15Lの綺麗な赤を見つけてちょっと落ち込みました。

値段は見ていませんが……。

8. クライミング体験

イベントの参加チケットを受け取って参加費を払った際、「 時間が掛かってしまってすみません 」 と言われた謝罪されたので、「 クライミング体験に参加してみたかったんですけどね〜」 と話をしたら、閉場まで八分の放送が流れる中、参加受付をして頂きました。

……よく考えたら、今日スカートだった。

と体験費用を払ってから気づきましたが、安全ベルトにスカートを通して何とか下から見えないようにしました。

安全ベルトを繋いで開始し、同じ色の石に手を掛け足を掛けて登って行き、一番上にある橙色の石に両手が届いたら終了です。

和美は角にある青い石を使って登って行く事になりました。

……そう言えば高所恐怖症だった。

(猫と煙とナントカは高いところに登る)

足を外してから足の置き場が遠い事に気づく事が多くて困り、隣で登っていたスタッフさんに何度も助言を頂きました。

半分くらい登ったところで 「じゃあ一旦降りてみましょうかー」 と言われて降りた時が一番怖かったです。

ベルトを両手で持って、重力に任せるとゆっくり降下して行くのですが。

登ったら降りねばならないという事実にその時初めて気づきました。

リペリングって怖いですね。と過去に読んだ小説 『 図書館戦争 』 を思い出しつつ。

もっとロープに体重を預けるとすんなり降りられるんですよね、怖くてできませんが。

登り直してからは6.5mある頂上まで割とするする登れて、二度目の降下は少しだけ恐怖心も薄れました。

途中から降りるのが一番怖い。

ところでボルタリングという運動は命綱がなかったと記憶していますが、どうやって降りているのでしょうか。

最後にうっかりソフトクッキーを買って、フレンドフェアは終わりです。

9. まだ終わりません

会場内では買えなかった色々と、講習会の準備のために天王寺店に行きました。長くなったので別記事を書きます。

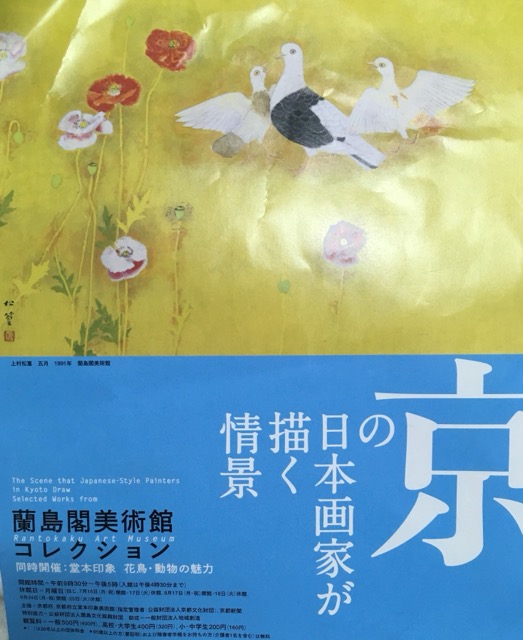

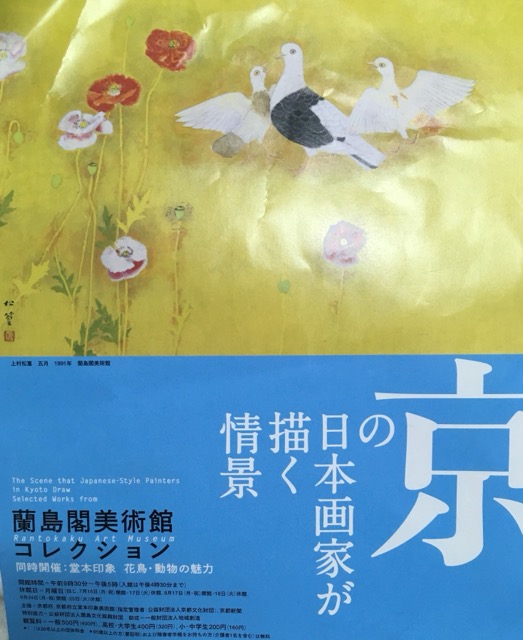

京都市立 堂本印象美術館で開催されていた、『 蘭島閣美術館コレクション 』 展に行ってきました。

こんにちは、和美です。

……あちこちの特別展が九月末から十月初旬で終わってしまうので慌てました。

計画性がほしいです。

京都で生まれ育った日本画家、堂本 印象の美術館です。

関西では有名な私立大学である立命館や金閣寺、以前行った日本画家の木島 櫻谷の旧居である櫻谷文庫が近いです。

なお、今回の 『 蘭島閣美術館コレクション 〜 京の画家が描く日本画 〜』 はリニューアルオープン記念特別展第二弾に当たります。

…… 第一弾なんて存じ上げませんが。

堂本 印象自体も、名前以外知らないままです。

という建物で驚きましたが、後ほど見た、晩年に手がけた抽象画に雰囲気がよく似ていました。

しかも、本人の生涯をまとめた映像によると、画家本人が存命中に本人の希望で美術館を作り上げたそう。

きっと堂本印象の好みなのでしょう。

当然に写真が撮れなくて残念でしたが、鑑賞順路を示す、矢印の立て看板オブジェも本人の作品だそうです。

内部のロビーです。

……普通は特別展からなのですが、順路が分からなくて適当に歩いたら常設展を先に見る事になったのです。

『 花鳥・動物の魅力 』 という題名で、花と動物の特集でした。

≪ 小さな猫 ≫ の猫が不細工で残念でしたが、印象に残ったのは ≪ 霧 ≫ という迷彩服を着た軍人と犬の絵でした。

堂本印象では珍しい戦争の絵だそうです。

絵葉書も所属作品集もないので出品目録から記憶を辿るしかありませんが、他にも ≪ 兎(三思図)≫、≪ 椿と小禽 ≫、≪ 葡萄と栗鼠 ≫ が良かったというメモが残っています。

…… チラシに載っていた兎の絵を見返すと今ひとつに感じたのですが、本物の絵は可愛かったのだと思います。

美術館では、その特別展で気に入った絵葉書を一枚買っているのですが。

本物の絵と比べて 「 こんな絵ではなかったのにな 」 と残念に思う事が多いです。

このチラシも、絵葉書と同様に本物の雰囲気が再現できていないのでしょうね。

ここから本題の特別展です。

『 蘭島閣美術館コレクション 〜 京の日本画家が描く情景 〜』 です。

画像はチラシの表面で、上村松篁の絵です。

広島県は呉市に属する 下蒲刈島島にある美術館:蘭島閣美術館の所蔵品展です。

美術館を含めたいくつかの施設を蘭島文化振興財団という法人が管理しているそう。

……なお 『 蘭島 』 という名前の由来は分かりませんでした。

目当てはチラシの裏面に載っていた、橋本関雪の ≪ ふくろう ≫。

色を抑えた寒そうな情景で、木の枝に止まる眠そうなミミズクが可愛らしい絵です。

上記でも書いた通り、チラシで気になった絵が実物とは異なる事も多いですが、本物の絵でも可愛かったです。

あとは中路 融人の ≪ 伊吹 ≫、堂本 元次の ≪ 帆を映して ≫ も良かったというメモだけが残っています……。

こちらの特別展も図録がなく、蘭島閣美術館の所蔵品図録は堂本印象美術館では完売。

蘭島閣美術館に直接問い合わせれば入手できるかもしれませんが、見本を見たところ、出品作のが全て収録されている訳でもありませんでした。

所蔵品図録の掲載基準は分かりませんが、上に挙げた二作は両方とも平成五年と新しい作品なので、著作権の関係上で収録されていない可能性は高いです。

蘭島閣美術館が作品を入手した時期によって掲載が決まっているなら、まだ可能性はありますが……。

ちなみに検索したところ、≪ 伊吹 ≫ は画家の中路 融人本人の故郷である滋賀県(五箇所村)と、隣接する岐阜県の境にある伊吹山系の主峰:伊吹山だそうです。

堂本 元次は苗字から想像した通り、印象の長兄との事でした。

旧居がどこにあるという案内もなく……窓からは京都の端(普通の街並み)を眺めただけでした。

画材は洗っていなくてちょっと汚い桜皿と絵筆が展示されていた程度で、あまり見所はなく。

タブレットを使って見られる、堂本印象の生涯をまとめた映像が一番有り難かったです。

元は日本画をずっと描いていたのですが、日本画家として既に有名になり、いくつもの襖絵などを手掛けてから突然抽象画を描き始めたようです。

ちなみに堂本印象は、有名寺院の襖絵や天井画の作品が、他の画家と比べて格段に多いのが特徴なのだそう。

本人は浄土宗だったかな。

部屋には抽象画の絵付け皿が十枚ほど展示されていて、確かにこの美術館は堂本印象なのだな、とやっと納得しました。

しかし画風を変えた理由については謎のままです……。

次は徳岡 神泉という知らない画家なので、また行きたいなぁと考えています。

こんにちは、和美です。

……あちこちの特別展が九月末から十月初旬で終わってしまうので慌てました。

計画性がほしいです。

【目次】

- はじめに:堂本印象美術館

- 外観

- 常設展

- 特別展

- 最上階

- 最後に

1. はじめに

堂本印象美術館は名前が変わったというニュースを聞いたような……と思っていたのですが、私設から市立に変わってリニューアルオープンだそうです。京都で生まれ育った日本画家、堂本 印象の美術館です。

関西では有名な私立大学である立命館や金閣寺、以前行った日本画家の木島 櫻谷の旧居である櫻谷文庫が近いです。

なお、今回の 『 蘭島閣美術館コレクション 〜 京の画家が描く日本画 〜』 はリニューアルオープン記念特別展第二弾に当たります。

…… 第一弾なんて存じ上げませんが。

堂本 印象自体も、名前以外知らないままです。

2. 外観

美術館の外観が …… どこの現代抽象画家ですかこれは ……。という建物で驚きましたが、後ほど見た、晩年に手がけた抽象画に雰囲気がよく似ていました。

しかも、本人の生涯をまとめた映像によると、画家本人が存命中に本人の希望で美術館を作り上げたそう。

きっと堂本印象の好みなのでしょう。

当然に写真が撮れなくて残念でしたが、鑑賞順路を示す、矢印の立て看板オブジェも本人の作品だそうです。

内部のロビーです。

2. 常設展

まずは常設展から。……普通は特別展からなのですが、順路が分からなくて適当に歩いたら常設展を先に見る事になったのです。

『 花鳥・動物の魅力 』 という題名で、花と動物の特集でした。

≪ 小さな猫 ≫ の猫が不細工で残念でしたが、印象に残ったのは ≪ 霧 ≫ という迷彩服を着た軍人と犬の絵でした。

堂本印象では珍しい戦争の絵だそうです。

絵葉書も所属作品集もないので出品目録から記憶を辿るしかありませんが、他にも ≪ 兎(三思図)≫、≪ 椿と小禽 ≫、≪ 葡萄と栗鼠 ≫ が良かったというメモが残っています。

…… チラシに載っていた兎の絵を見返すと今ひとつに感じたのですが、本物の絵は可愛かったのだと思います。

美術館では、その特別展で気に入った絵葉書を一枚買っているのですが。

本物の絵と比べて 「 こんな絵ではなかったのにな 」 と残念に思う事が多いです。

このチラシも、絵葉書と同様に本物の雰囲気が再現できていないのでしょうね。

3. 特別展

ここから本題の特別展です。

『 蘭島閣美術館コレクション 〜 京の日本画家が描く情景 〜』 です。

画像はチラシの表面で、上村松篁の絵です。

広島県は呉市に属する 下蒲刈島島にある美術館:蘭島閣美術館の所蔵品展です。

美術館を含めたいくつかの施設を蘭島文化振興財団という法人が管理しているそう。

……なお 『 蘭島 』 という名前の由来は分かりませんでした。

目当てはチラシの裏面に載っていた、橋本関雪の ≪ ふくろう ≫。

色を抑えた寒そうな情景で、木の枝に止まる眠そうなミミズクが可愛らしい絵です。

上記でも書いた通り、チラシで気になった絵が実物とは異なる事も多いですが、本物の絵でも可愛かったです。

あとは中路 融人の ≪ 伊吹 ≫、堂本 元次の ≪ 帆を映して ≫ も良かったというメモだけが残っています……。

こちらの特別展も図録がなく、蘭島閣美術館の所蔵品図録は堂本印象美術館では完売。

蘭島閣美術館に直接問い合わせれば入手できるかもしれませんが、見本を見たところ、出品作のが全て収録されている訳でもありませんでした。

所蔵品図録の掲載基準は分かりませんが、上に挙げた二作は両方とも平成五年と新しい作品なので、著作権の関係上で収録されていない可能性は高いです。

蘭島閣美術館が作品を入手した時期によって掲載が決まっているなら、まだ可能性はありますが……。

ちなみに検索したところ、≪ 伊吹 ≫ は画家の中路 融人本人の故郷である滋賀県(五箇所村)と、隣接する岐阜県の境にある伊吹山系の主峰:伊吹山だそうです。

堂本 元次は苗字から想像した通り、印象の長兄との事でした。

4. 最上階

常設展は一階、特別展は一階と二階にあり、 『 旧居が見える窓と画材の展示がある 』 との案内に惹かれて三階へ上ってみました。旧居がどこにあるという案内もなく……窓からは京都の端(普通の街並み)を眺めただけでした。

画材は洗っていなくてちょっと汚い桜皿と絵筆が展示されていた程度で、あまり見所はなく。

タブレットを使って見られる、堂本印象の生涯をまとめた映像が一番有り難かったです。

元は日本画をずっと描いていたのですが、日本画家として既に有名になり、いくつもの襖絵などを手掛けてから突然抽象画を描き始めたようです。

ちなみに堂本印象は、有名寺院の襖絵や天井画の作品が、他の画家と比べて格段に多いのが特徴なのだそう。

本人は浄土宗だったかな。

部屋には抽象画の絵付け皿が十枚ほど展示されていて、確かにこの美術館は堂本印象なのだな、とやっと納得しました。

しかし画風を変えた理由については謎のままです……。

5. 最後に

美術館の一階入り口にある喫茶店で名物らしいプリンを食べて終わりです。次は徳岡 神泉という知らない画家なので、また行きたいなぁと考えています。

たまにはお菓子を作りたいと思いつつ、気づけば前回からおよそ一年振りとなってしまいました。

ごく稀なお菓子作り、今回はマフィンです。

……一応。

【目次】

- 参考文献

- きっかけ

- 準備

- 制作開始

- 完成と考察

- 最後に

1. 参考文献

前回のお菓子作りが一月三日だったので、正確には十ヶ月振りですね。前回のお菓子作り記事はこちら。ガトーショコラを作りました

この時にも参考にしたレシピ本を書いていませんでした。

作り置きスイーツ(主婦の友社公式ページ)

第二回料理レシピ本大賞のお菓子部門にて、大賞を受賞しているそうです。

2. きっかけ

レシピ本の中からマフィンを選んだ理由は三つあります。一つ目は、単純に時間が掛からなさそう。

最初はビスコッティが作りたかったのですが、そちらは一度焼いてから切って再度焼くため、合計時間が長くなります。

二つ目は、新しく買い揃える物が少ない。

小麦粉とベーキングパウダーは買いましたが、ビスコッティのようにドライフルーツなど他の材料がいりません。

最後の三つ目は、持ち運びが楽そう。

マフィン型は嵩張りますが、マドレーヌ型を使えば職場に持って行けそう、と思ったためです。

一応、音の鳴るクッキーやポテトチップス系は控えるように、との指示も出ています……。

早くこんな仕事と職場辞めたい。

3. 準備

マドレーヌ型とボウルは洗っておきました。卵は時々買っていますが、小麦粉とベーキングパウダーは賞味期限が切れたので買い直しました。

ベーキングパウダーは10gずつの小袋入りにしたので、今度は長持ちすると思います。

……使い切るぐらい作りたいですが!

900gより少ない小麦粉が見当たらないので、次に買う時は米粉にしようかなと考えています。

4. 制作開始

小麦粉は計れましたが、砂糖を計量しようと電子計りのスイッチの電源を入れたら動かない……。電池を入れ替えると正常に動いたのでただの電池切れのようでした。

充電池を外して保管していたのですが、電池を充電しておく必要がありますね。

前の使いかけベーキングパウダーを捨てる時に見つけた、製菓用チョコチップが期限切れだったので混ぜる事に決めました。

み、未開封ですし。

ふるいも泡立て器も忘れていたので慌てて洗いました。

探していた小型の大さじを偶然見つけたり。

牛乳40mlやサラダ油60mlが計量カップでは計れず。

大さじが15mlで小さじが5mlという知識を思い出したので、大さじ三杯少々まで計れるミニ計量カップを使いました。

参考リンク: セリア「ミニ計量カップ」がこぼさず使える! :macaroni

牛乳を計って入れてから、横に見え辛い白でml表示が書かれているのに気づいたので、サラダ油は少し簡単になりました。

マドレーヌ型に適当に入れて、余った液はプリン型に入れました。

場所がないのでIH調理器の上で作業しています。

IH大嫌い。

マドレーヌ型とプリン型を一緒に焼けると思っていたのですが、庫内が意外と小さかったのでマドレーヌ型から焼きました。

マドレーヌは十分〜十五分程で良いそうですが、焼き足りなかったので結局普通のマフィンと同じ十五分焼きました。

5. 完成と考察

マフィンはレシピの時間通りに焼いたのに、中が一部生焼けで少し残念でした……。

なぜだ。

マドレーヌは逆にちょっと固かったので、もっと短くても良いのかなと思います。

型から外しやすかったのは事実ですが、竹串を刺して確認したところ、十分でも中まで充分に焼けていたようですし。

6. 最後に

メレンゲを泡立てる手間が掛からないので、また作ってみたいと思います。……せめて半年以内にはお菓子作りをもう一度。

最近、節約を考え始めた和美です。

こんにちは。

外出先でご飯を食べると高くつくので、その対策を考えていました。

【目次】

- きっかけ

- 折るサンドの紹介

- 実際に使ってみた

- まとめ

1. きっかけ

和美の趣味である美術館巡りでは、混雑と場所の関係上、朝から出る事が多いです。最近は帰る時間も遅くなりがちなので、お昼ご飯だけでなく夕ご飯も外食にする事が増えて来ました。

……ですが、それだと零細企業勤めの薄給では財布が持ちません。

という事情から、外出先にお昼ご飯を持って行こうかなと考えていました。

2. 折るサンドの紹介

そんな折、こだわりのある暮らしを紹介するwebメディア: Roomieで紹介されていたのがこちら。参考リンク: うす〜い板が 「 忙しい日々のお弁当づくり 」 をここまでラクにするなんて…:My定番スタイル: Roomie

販売ページ:折るサンド:クリアカラー:Amazon.jp

普通の六枚切りや八枚切りの食パンに具を載せて、この板の折り目通りに畳むとサンドウィッチ状になります。

板状なので密封は出来ず、汁漏れ……というよりソース漏れをする可能性があります。

折るサンドを丸ごと袋に入れて行くのが確実かな、と今のところは思っています。

3. 実際に使ってみた

さすがにいきなり持って行く勇気はありませんし、 Roomieの紹介記事にも 「 1~2回は練習が必要?」 とあるので、二回使ってみました。両方とも使ったのは八枚切りの食パンです。

一回目:トースターで焼いたパン一枚

畳んだ時に食パンが折り目で完全に割れてしまいそうだった。

二、三時間は持ち歩く事を考えると、焼かない方が良さそう。

具はベーコンとアボカド数枚だけだが、八枚切りだと薄い。

二回目:解凍して温めたパン二枚

冷蔵庫で一昼夜置いた後にマーガリンを塗って温めたが解凍し切れていなかった。

八枚切りだとマーガリンが裏まで染みて食パンが破れそう。

ソーセージは分厚いかと思ったが、切らなくて大丈夫だった。

ケチャップをかけたところ最後に零れたため、かけ過ぎには注意する。

具はソーセージとアボカド数枚。

4. まとめ

折り畳み方より、入れる中身にコツが必要そうですが、実用には出来そうです。また外出先で使ったら追記します。

カテゴリー

レコメンド

プロフィール

書いている人:七海 和美

紹介:

更新少な目なサイトの1コンテンツだったはずが、独立コンテンツに。

PV数より共感が欲しい。

PV数より共感が欲しい。